一个国家的海洋权益,涉及到该国的核心利益。在全球陆地被瓜分之后,陆地周边12海里领海、200海里专属经济区和大陆架也先后有了归属。现在人们的目光投向了属于公海的深海和大洋。全球海洋的平均深度超过3 500 m,水深大于1 000 m的深海区域超过90%,其中绝大部分是《联合国海洋法公约》规定的不属于任何国家管辖的国际海域,约占地球表面积49%。国际海域因其在海洋中所处的独特的政治、法律地位,更因其拥有多样性的资源,成为各国延展可控制疆界、争取海洋权益的新空间。

深海作为海洋系统的重要组成部分,拥有深海平原、海山、热液、冷泉等特殊环境,导致海底地形、理化因子的剧烈变化,从而影响深层海洋动力、热力等环境,进而孕育了独特的生态系统和生命过程,还可能对上层海洋热量耗散产生影响,直接关系到全球气候变化,因此深海研究在整个地球科学和全球变化研究中都处于十分重要的地位。但是迄今为止,人类对于深海的认识还知之甚少,对深海基本地形的实际测量甚至不如人类对火星以及月球背面的探测。因此,对于深海环境和生态系统的探索与认知是当前地球科学的前沿领域。

另外,深海蕴藏着丰富的矿产和生物资源。从20世纪60-70年代太平洋的多金属锰结核,到海山上的富钴结壳和洋中脊热液口的金属硫化物,以及最近发现的太平洋深海底的稀土资源,都将逐步成为今后各国深海资源开发的重点。同时,深海海底生物物种丰富,据估计生活在深海的未知生命类群超过1 000万种。由于处于极端的物理、化学和生态环境中,深海生物形成了极为独特的生理结构和代谢机制,产生包括各种极端酶在内的特殊生物活性物质,对生物资源的开发利用、新能源的探索乃至新型生物材料的研发都具有重大的理论和应用价值,展示了极大的资源潜力。

本文围绕深海极端环境与生命过程研究这一当前深海研究热点领域,总结了国内外研究进展和发展趋势,提出我国深海极端环境和生命过程研究对策。

1 国际研究进展从19世纪末英国“挑战者号”第一次实现环球海洋科学考察以来,深海一直是国际海洋科学研究的前沿和孕育重大科学发现的摇篮。特别是第二次世界大战以后,以美国为代表的世界强国高度重视“蓝海战略”,极大增加了对深海研究的投入,催生了一系列突破性科学进展。例如,20世纪60年代末发现洋底扩张,证实了“板块学说”,并创立了“古海洋学”新学科;20世纪70年代末发现深海热液和“暗能量生物圈”,证明地壳深处有物质和能量向上输运,并能维持庞大的不依赖于光合作用的生物群落,从而为海洋科学发展开拓了全新的领域。进入新千年后,相关国家加快向深海进军步伐,纷纷建造用于深海研究的新型科学考察船和探测装备,启动了一系列深海大洋探测计划,例如“国际海洋生物普查计划(CoML,2001-2010)”“综合大洋钻探计划(IODP,2003-2013)”“欧盟深海计划(INDEEP)”“国际洋中脊计划(InterRidge)”等,围绕海山、热液、冷泉等深海环境和生态系统热点区域开展了一系列综合探测和研究工作,取得了许多新的认知。

海山的形成过程与物质组成反映了地球内部物质和能量转移的结果,海山岩石蚀变过程也是重要的能量交换过程,塑造了不同的地质环境。另外,海山可通过激发内波,促进深层海水的混合,驱动深层环流[1]。海山的阻挡形成了上升流,驱动底层水与中上层水间的垂向交换。在南大西洋巴西海盆的观测显示,距离海洋表面4 000 m海山触发的深层湍流混合可影响到400 m水深的上层海洋区域[2]。另外底层流受到海山地形阻挡形成涡状结构--Taylor-Hogg地形旋涡[3],促使最低含氧带水体与中深层水交换,导致海洋环境要素的变异,进而形成远洋渔场,还触发了一系列重要的氧化-还原反应,多种金属元素和磷元素凝聚沉淀。海山生态系统研究计划(CenSeam)曾在多个海区开展了综合研究,结果显示海山生态系统是复杂和多变的,与我们通常所认为的海山生态系统是高生产力、高生物现存量的认识不同,一些海山的生物量较低,其在水动力学、生物地球化学和生物学方面与周围的大洋相比具有清晰的海山效应[4]。例如单个海山上的生物多样性通常很高,但是海山之间的变化很大,物种局地化的速率在不同海山间也有很大差别,因此海山生态系统可能受流型、颗粒物通量、地貌、底质类型与分布、水深及含氧量等因素影响,但这些方面还缺乏清晰的系统研究资料。

深海热液活动则持续向周边深层海洋环境中输送着物质和能量。以西太平洋马努斯弧后盆地为例,岩浆作用产生高温(>1 100 °C)、富含挥发份与金属的流体注入海底热液循环系统喷出,导致热液柱及弥散区范围内的深层水体出现明显的浊度、酸碱度、化学组成异常[5]。弧后盆地热液可形成上升到离海底300 m的热液羽状流和周围数百公里的弥散流区域,不仅形成独特的生化环境和生态系统,也深刻地改变了周边深层环流和水团[6]。因此,推测热液羽状体的运移可能推动了大洋中层水的循环,甚至在更大程度上影响着海洋环境和全球气候变化。

海底热液独特生物群落的发现是20世纪后期最显著的科学发现之一,与其相关的资源、环境问题和“黑暗食物链”生命过程是当前深海研究的焦点[7]。从海底热液样品中分离到一种嗜热菌,其生长温度达到121°C,是现有生命所能耐受的最高温度[8]。热液生物群落是深海化能合成生态系统的重要组成部分,其生物多样性和生产力完全可与陆地热带雨林相媲美。以化能自养细菌为基础的管状蠕虫、贝类、甲壳类生物生活在不同类型的热液区,通过化能营养繁衍[9],与陆地和浅海生命形式迥然不同,并且热液喷口化学成分对其生物群落的分布影响显著[10]。深海化能合成生态系统生物地理计划(ChEss)从热液系统中发现大量新的物种,初步划分了深海化能合成生态系统全球生物地理格局,发展了新的生态学分支[11],并且在基因组水平上认识到生物对缺氧、富硫和金属等特殊环境新的适应策略。在时间和空间分布上,热液活动是动态的、不连续的,不同类型或者不同发育阶段的热液喷口,其生物群落和生态系统特征差异显著[12, 13],但是造成这种差异的关键因素不清楚。

冷泉是海底物质和能量向上输送的又一重要“窗口”。冷泉区天然气水合物的分解支撑了化能合成为主的冷泉生物群落,并且甲烷气的羽状流可以升的很高,对周边环境产生重要影响。虽然冷泉在深海广泛分布,大洋板块俯冲带和海底的烃类溢出口都有存在,但人类对其认识才刚刚开始。

深海是构成深部生物圈巨大微生物群落的聚居地,是地球表面生物多样性最为丰富的地区,地球上高达2/3的微生物可能深埋在海底下的地壳和沉积物中[14, 15]。深海及热液、冷泉等极端环境造就了其具有陆生生物无法比拟的细胞结构、基因功能、生理功能及特性。对深海极端海洋生态系统中的微生物资源及其多样性进行系统的调查和比较分析,对揭示生命的起源、进化以及研究生物对特殊环境的适应能力有着极为重要的科学意义。而且,海洋微生物多样性的调查有利于探讨海洋环境中微生物的生态功能,揭示海洋环境物质循环和能量流动的原理和规律,同时也可发现更多新的微生物资源及相关新的功能基因和复杂多样的代谢产物和机制。海洋微生物资源的开发将为生物医药、工业酶等提供宝贵材料,具有重要的开发利用价值。联合国海底管理局已将深海海底生物基因资源纳入管理议事日程,海洋微生物资源特别是深海微生物资源已经成为国际海洋科学研究和科技战略规划的热点。

当然,上述科学研究的进展离不开深海技术装备的支持,正是基于“阿尔文”号潜器的深海探测,才发现海底热液,推动深海环境和生命过程研究的跨越发展。目前基于船基的电视抓斗等可视化采样设备,载有各种传感器、声学和光学设备的水下拖体,载人深潜器(HOV)、无人缆控潜器(ROV)和自主式水下潜器(AUV)等水下观测平台,以及海底固定观测系统等已经成为开展深海极端环境和生命过程研究的主流技术手段,对深海认知的不断深入正是深海技术进步的具体体现。同时,科学研究的迫切需求推动深海技术装备的迅猛发展,构建“船基-潜器-原位-长期”一体化综合深海探测技术体系成为深海极端环境与生命过程研究的重要内容。

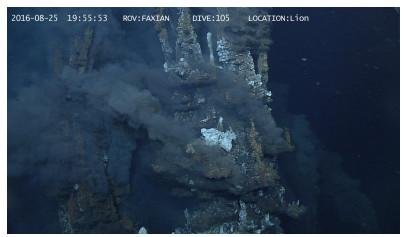

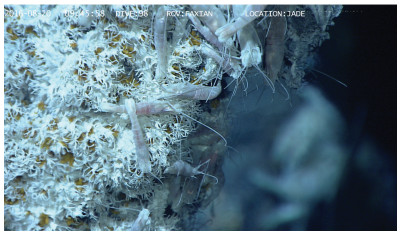

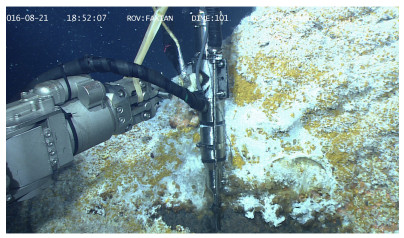

2 国内研究现状受制于深海探测装备的落后,我国在深海探索与研究中长期处于“望洋兴叹”地步,与海洋大国地位不符。2 000年以前主要是围绕地质构造和海底矿产资源开展了部分勘查工作。进入21世纪以来,随着我国国力的增强,深海研究也逐步实现由单一资源调查(多金属结核)向探测与科学研究相结合的综合科学考察的战略性转变。2005年我国首次在西南印度洋发现热液喷口,2007年证实了天然气水合物在南海的大量存在并进而启动“南海深部过程演变计划”,以及后续启动的“ 973”计划“西南印度洋洋中脊热液成矿过程与硫化物矿区预测”“典型弧后盆地热液活动及其成矿机理”等,推动了我国深海研究的发展。而“蛟龙”号7 000 m载人深潜器的研制成功,标志着我国在深海研究方面的实力提升。特别是,随着“科学”号海洋综合考察船的投入使用和中科院A类战略性先导科技专项“热带西太平洋海洋系统物质能量交换及其影响”的实施,实现了我国深海大洋科考能力跨越式发展。这主要表现在:通过自主探索与实践,在国内首次建立了宏观与微观、走航与定点、梯度与原位相结合的深远海环境探测技术体系,突破了10 000 m深海定点探测、7 000 m深海探测与采样、4 500 m深海精准探测与取样、1 000 m水体剖面走航探测、深海30 m长沉积物取芯和20 m长岩石取芯等关键技术,具备立体同步精准开展深海地形地貌、海底环境、水体环境的综合探测和样品采集的能力。迄今,完成国内首个冲绳海槽热液区50 km×50 km船载全海深多波束地形探测(图 1-图 3),首次获得马努斯海盆热液区域1 m分辨率的高精度深海地形图;新发现4个深海热液喷口,国际上首次获得了热液喷口周围的温度梯度分布;在南海冷泉、冲绳海槽热液区、马努斯海盆热液区、雅浦海山区获得3 600余号、220余种大型生物样品,包括1新科、3新属、23个新种,实现了深海环境和资源新认知。

|

| 图 1 中科院海洋所使用“发现”号ROV上配备的超高清摄像机原位观测冲绳海槽Lion热液喷口(黑烟囱) |

|

| 图 2 中科院海洋所使用“发现”号ROV上配备的超高清摄像机原位观测冲绳海槽JADE热液喷口附近的化能生物群落 |

|

| 图 3 中科院海洋所使用自主研发的深海激光拉曼光谱探测系统(RiP)在冲绳海槽热液区Dragon喷口进行热液流体的原位探测,温度显示290℃,并获得流体中溶解甲烷、硫化氢、二氧化碳和硫酸根离子等成分的原位浓度 |

深海探测与研究区域广阔、过程复杂,涉及到地质环境、化学环境和特殊生态系统,涉及到深海极端环境特殊装备的研发、技术体系的建立、深海探测与研究综合平台的建设,涉及到科学与技术的有机结合。国际上深海极端环境和生命过程研究的发展趋势可归纳为:(1)研究重点趋向于全球深海大洋中的不同生境,包括海山生态系统、深海化能合成生态系统、深渊生态系统、洋中脊生态系统等;(2)研究内容和方法趋向多学科交叉、渗透和综合;(3)研究方式趋向国际合作和平台数据共享;(4)研究手段不断采用高新技术,并向全覆盖、立体化、自动化和信息化方向发展。

目前,虽然我国已经拥有国际一流的深海综合探测平台,已经具备开展深海综合探测与研究的基础条件,但是深海科学研究尚处于起步阶段。因此,针对当前国际深海领域的研究现状与发展趋势,围绕深海研究的特点,突出特色、重点突破,才能在竞争激烈的国际深海科学领域占得一席之地,满足国家海洋战略的重大需求。

(1)突出区域特色。当前深海探测与研究虽然呈现全球化趋势,但是研究区域大多集中在大西洋和东太平洋,西太平洋相对薄弱,缺乏系统研究。然而,西太平洋海底地质过程非常活跃,发育了全球70%以上的弧后盆地,也是全球海山系统分布最为集中的海域,使该区域海洋物质和能量交换更加复杂;同时蕴藏巨量的多金属硫化物和富钴铁锰结壳资源,并且孕育了全球海洋生物多样性中心。因此西太平洋构成了我国科学家跻身国际深海科学前沿得天独厚的地理区位优势。通过探测该区域海山、热液、冷泉、深渊系统,在其与水体的物质能量交换过程、深海生命过程等方面取得新发现和新认知,将填补该区域深海海洋科学的研究空白,使我国成为该区域深海资料掌握最全的国家,提升我国在深海国际事务中的话语权。

(2)聚焦科学问题。围绕当前深海研究的前沿课题和西太平洋的区域特色,重点关注板块俯冲过程及资源环境效应;热液/冷泉区/海山/海沟等海底地形地貌及构造结构,及其形成的地质条件、地质过程、分布格局和探测技术;极端环境下的化能生态系统中生物群落特征及起源演化,剖析深海生物对极端环境的适应性机制;热液和冷泉系统的物质能量输运动力学过程及其对海底生态系统的支持与相互作用;极端环境地层微生物的生命过程、影响因素和在矿物形成过程中的作用;深渊专属性物理海洋与地球化学现象,阐释深渊环境与极端生命的耦合演变机制等。

(3)强调学科交叉。深海特殊的地质、物理、化学环境塑造了特殊的生态系统和特殊的生命过程,是物理、化学、地质和生物过程综合作用的结果。开展深海极端环境与生命过程研究需要从海洋系统的角度综合考虑分析,通过多学科交叉推动系统性、集成性成果的产出,提升我国在深海领域的学术地位。

(4)强调科学与技术融合。深海研究的瓶颈主要在于探测技术。深海研究的每一次突破都是得益于新技术、新设备的应用。因此,加强科学目标引领下的深海技术装备研发,重点提升ROV、AUV等深海自主观测平台技术能力,加强深海精准定位与信息通讯、原位探测、原位实验等技术装备研发,构建深海环境与生态系统长期观测体系,发展深海资源勘测与利用技术,提升我国深海研究的自主创新能力。

(5)加强国际合作。积极开展国际合作,参与并引领国际大型深海计划,开阔研究视野,拓展研究领域;开放深海观测与研究平台,推动技术体系和研究团队的国际化,提升我国深海研究的国际知名度、贡献性和影响力。

| [1] | Lavelle J W, Lozovasky I D, Smith IV D C. Tidally induced turbulent mixing at Irving seamounts-Modeling and measurement. Geophysical Research Letters, 2004 (31) : 308–318. |

| [2] | Polzin K L, Toole J M, Ledwell J R, et al. Spatial variability of turbulent mixing in the abyssal ocean. Science, 1997 (276) : 93–96. |

| [3] | Mikhailik A. Cobalt-manganese crusts on guyots of the Magellan seamounts of Tatler-Hogg eddies through Cenozoic. Abstract for Conference:Minerals of the Ocean-Integrated Strategies. St. Petersburg, 2004, 25-30. |

| [4] | Christiansen B, Wolff G. The oceanography, biogeochemistry and ecology of two NE Atlantic seamounts:the OASIS project. Deep-Sea Research II:Topical Studies in Oceanography, 2009, 56 (25) : 2579–2581. DOI:10.1016/j.dsr2.2008.12.021 |

| [5] | Reeves E P, Seewald J S, Saccocia P, et al. Geochemistry of hydrothermal fluids from the PACMANUS, Northeast Pual and Vienna Woods hydrothermal fields, Manus Basin, Papua New Guinea. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2011, 75 : 1088–1123. DOI:10.1016/j.gca.2010.11.008 |

| [6] | Gurvich E G. Metalliferous Sediments of the World Ocean:Fundamental Theory of Deep-Sea Hydrothermal Sedimentation. Berlin:Springer Verlag, 2006, 416. http://link.springer.com/book/10.1007/3-540-30969-1 |

| [7] | Reysenbach A L, Shock E. Merging genomes with geochemistry in hydrothermal ecosystems. Science, 2002, 296 : 1077–1082. DOI:10.1126/science.1072483 |

| [8] | Kashefi K, Lovley D R. Extending the upper temperature limit for life. Science, 2003, 301 : 934. DOI:10.1126/science.1086823 |

| [9] | Jollivet D. Specific and genetic diversity at deep-sea hydrothermal vents:an overview. Biodiversity and Conservation, 1996, 5 (12) : 1619–1653. DOI:10.1007/BF00052119 |

| [10] | Luther G W, Rozan T F, Taillefert M, et al. Chemical speciation drives hydrothermal vent ecology. Nature, 2001, 410 : 813–816. DOI:10.1038/35071069 |

| [11] | Baker M, Ramirez-Llodra E, Tyler P, et al. Biogeography, ecology, and vulnerability of chemosynthetic ecosystems in the deep sea. In, McIntyre A. (ed.) Life in the World's Oceans:Diversity, Distribution and Abundance. Chichester, GB, 2010, Wiley-Blackwell, 161-182. http://digital.csic.es/handle/10261/85564 |

| [12] | Tunnicliffe V, Fowler M R. Influence of sea-floor spreading on the global hydrothermal vent fauna. Nature, 1996, 379 : 531–533. DOI:10.1038/379531a0 |

| [13] | Huber J A, Mark Welch D B, Morrison H G, et al. Microbial population structures in the deep marine biosphere. Science, 2007, 318 : 97–100. DOI:10.1126/science.1146689 |

| [14] | Arrigo K R. Marine microorganisms and global nutrient cycles. Nature, 2005, 437 : 349–355. DOI:10.1038/nature04159 |

| [15] | Lipp J S, Morono Y, Inagaki F, et al. Significant contribution of Archaea to extant biomass in marine subsurface sediments. Nature, 2008, 454 (7207) : 991–994. DOI:10.1038/nature07174 |