人类社会的今天,一方面是科学技术与生产力的高速发展推动了社会繁荣的历史新高,另一方面又因资源的过度利用与环境破坏也将生态危机推向历史新高。为解决这一危机,许多国家纷纷将生态文明建设作为发展的基本理念[1-5]。中国执政党将其写入《党章》,国家将之定为基本国策[6]。但总体上,有关生态文明的理论研究远远落后于社会实践;加之对生态文明认识的多样性,不同的学者基于不同角度,对生态文明内涵的若干问题得出不同的解释,不利于有效指导生态文明建设的实践。因此,加强生态文明的理论研究成为社会的重大需求。本文在前人大量研究的基础上,基于生态文明的基本内涵,对生态文明的社会横向地位与历史纵向地位进行剖析,以期深化对生态文明内涵的理解,有助于生态文明基础理论的完善。

1 生态文明的社会横向地位在社会文明体系中,一般包含物质文明、精神文明、政治文明和生态文明等。我国当前则提出经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设的“五位一体”总体布局。然而,生态文明的社会横向地位却有诸多不同的看法,概括起来主要有三种概念[7],本文总结为层次说、并列说和关联说。

层次说主要认为,生态文明比其他的物质文明、精神文明和政治文明等高一级层次,或者说其他的文明是生态文明的次一级层次[8]。并列说主要认为,生态文明有其自身的系统性,是与其他的物质文明、精神文明和政治文明等并列的概念,持这一观点的学者较多,认为将生态文明理解为综合文明从理论角度看缺乏逻辑架构性,实践中也难以操作,因而不应将生态文明理解为集物质文明、政治文明和精神文明为一体的综合文明[9, 10]。关联说主要认为,尽管生态文明是与其他物质文明、精神文明和政治文明相并列的概念,但它又是高于其他三大文明的;既要把生态文明单独地列出来,突出它的意义,又要注意它是如何渗透在其他三大文明之中的[11]。这些提法各有其合理之处,但是如何理解它们的差异,给予合适评价,进而阐明生态文明的社会横向地位?

理解生态文明的社会横向地位,应该基于生态文明的基本涵义来剖析。对“生态文明”一词来说,较为明确地提出其概念是在 20 世纪 80 年代前后[11-13]。然而,由于生态文明是一个内涵丰富、外延宽泛的概念,不同的学者所持的角度不尽相同,对于生态文明概念存在多种不同的理解,因而有关生态文明的定义众多。总结起来主要是从三方面来论述:(1)从人类文明发展阶段角度来理解生态文明的概念;(2)从人文-社会的角度来理解生态文明的概念;(3)从生态文明构成要素来理解生态文明的概念。

许多学者认为生态文明可以从广义和狭义两方面来理解。从生态文明构成要素的角度,狭义的观点认为,生态文明是调整人与自然关系的精神成果的总和;广义的观点认为,生态文明是调整人与自然关系的物质成果和精神成果的总和[14]。从人类文明发展阶段角度,广义上讲,生态文明是文明的一个发展阶段;狭义上讲,生态文明是文明的一个方面,即人类在处理与自然的关系时所达到的文明程度,它是相对于物质文明、精神文明和政治文明而言的[15]。从人文-社会的角度,广义生态文明是人类文明发展的一个新阶段,指人们在改造客观物质世界的同时,改善人与自然、人与人、人与社会的关系,建设人类社会整体的生态运行机制和良好的生态环境所取得的物质、精神、制度方面成果的总和;狭义生态文明指人类在改造自然和造福自然的过程中,为实现人与自然之间的和谐所做的全部努力和所取得的全部成果[16]。

综上所述,尽管关于生态文明的定义众多,但归纳起来大致从以下几个角度定义[13, 17, 18]:自然角度,人与自然关系角度和人与自然、人与人、人与社会角度。

在这三个角度中,仅仅从自然的角度,即认为生态文明是调整人与自然关系的精神成果的总和,似乎落入了生态观的范畴。生态观的许多成果体现在生态意识、生态制度和生态行为上,而许多理论成果如生态哲学、生态伦理学、生态学的弹性思维等等[19-21]是典型的代表。这些对生态文明来说无疑是十分重要的,但是不能体现生态文明的物质性,如自然生态系统的保护、退化生态系统的恢复与重建以及污染地的修复等成果[22, 23]。从人与自然、人与人、人与社会角度,又似乎过于泛。生态文明不是人类文明的全部,尤其是生态文明发展的早期,尽管其涉及人与人、人与社会的内容,但主要还是人与自然的关系。生态文明以人类与自然相互作用为中心[24],要用人和自然协调发展的观点去思考问题[10, 25]。人与人、人与社会的关系,更多的是与政治文明、物质文明和精神文明相关。显然,从人与自然关系角度来理解生态文明的内涵更为合理,生态文明可定义为“关于人与自然和谐发展的物质成果与精神成果的总和”。生态文明可以渗透于政治文明、物质文明和精神文明,从而影响人与人、人与社会的关系,这应该是生态文明的外延。

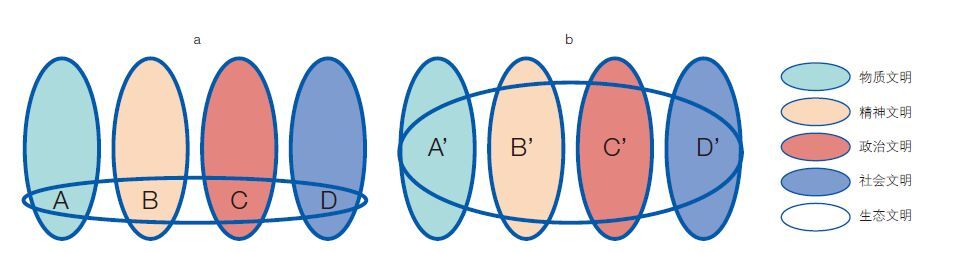

基于上述的剖析,本文提出解释生态文明在社会横向地位的“并列交叉模式图”(图 1)。在图 1a 中,生态文明与物质文明、精神文明、政治文明和社会文明是并列的,各自有其自身的文明内涵;在这五大文明中,物质文明是根本,政治文明是保障,精神文明是灵魂,社会文明是目标,而生态文明则起着基础的作用;图中的斑块 A、B、C 和 D 是生态文明与其他文明的交互,由于处于生态文明发展的早期阶段,斑块的面积并不大;这种交互并不意味着生态文明高于其他文明,而是表明生态文明向其他文明的渗透,发展了其他文明,而其他文明向生态文明的渗透,又发展了生态文明。在图 1b 中,斑块 A’、B’、C’和 D’的面积大大地增大,显示了生态文明高度发展的同时,很好地渗透于物质文明、精神文明、政治文明和社会文明;这时,尽管生态文明以外的其他文明存在,但整个社会进入以生态文明为特征的发展阶段。生态文明自身的发展与渗透,可以促进其他文明的发展。如推动着物质文明向生态经济协调方向发展,把人与自然的和谐提升为精神文明的重要内容,推动政治文明扩大视野,拓宽了公众参与公共决策的途径等等[14, 26-29]。正如党的“十八大”提出的:“把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展” 。显然,要有效地促使社会状态由图 1a向图 1b转化,推进生态文明向经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的全面融合是基本的战略要求。

|

| 图 1 生态文明社会横向的“并列交叉模式图” a 生态文明与物质、精神、政治、社会文明是并列的,生态文明处于早期阶段,交互斑块A、 B、C 和D 面积不大;b 未来当生态文明高度发展时,渗透交互斑块A’、B’、C’ 和D’ 面积大大地增大,整个社会表现为生态文明为特征 |

生态文明的历史纵向地位,大多数学者认为是人类文明发展的新阶段[7, 30-33]。从历史的视角,人类文明经历了原始文明、农业文明和工业文明,生态文明作为一种后工业文明,反映物质文明的进步状态,是人类社会一种新的文明形态[34],是人类迄今最高的文明形态。生态文明与农业文明和工业文明构成一个逻辑序列[10]。

较为有代表性的是牛文元(2013)从空间尺度、哲学认知、人文特质、推进动力、经济水平、经济特征、系统识别、消费标志、生产模式、能源输入、环境响应和社会形态等诸多方面探讨人类历史文明形态和特点;指出在时间划分上,原始文明为 1 万年以前,农业文明为 1 万年至今,工业文明为 1 800 年至今,生态文明为最近 30 年;在对自然的态度上,农业文明是靠天吃饭的自然优势主义,工业文明是人定胜天的人文优势主义,生态文明为天人和谐的天人协同进化[33]。

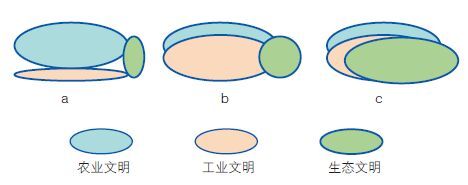

本文在前人大量研究的基础上,提出解释生态文明在历史纵向地位的“逐渐发生模式图”(图 2)。图 2显示人类文明发展的相对地位,其中图 2a 是工业文明刚刚产生的时期,这时已有生态文明的发生;图 2b 是工业文明盛期(如现阶段),这时农业文明并不是消失了,而是社会的整体形态表现为工业文明,但生态文明程度仍然不高;图 2c 表现生态文明高度发展时的社会文明结构,该阶段的农业文明和工业文明仍在发展,但社会的整体形态表现为生态文明,这是我们希望的未来社会形态。事实上,任何一种社会发展都在于追求人类社会的更高级的生存方式,从而自然而然地实现更高层次的文明状态。

|

| 图 2 生态文明历史发展的“逐渐发生模式图” a 工业文明刚产生时期,已有生态文明发生,社会整体形态表现为农业文明 ;b 工业文明盛期,农业文明仍在发展,生态文明程度不高,社会整体形态表现为工业文明;c 生态文明高度发展,农业文明和工业文明仍在发展,社会整体形态表现为生态文明 |

图 2的模式表明,在人类历史的发展过程中,生态文明在发生上是与农业文明和工业文明不同的。农业文明和工业文明的发生都是从无到有,而生态文明则是从人类开始有意识活动开始就有,而且一直在从小到大地发展。或者说,虽然生态文明对现代工业文明具有反拨和超越的意义,但生态文明并不是新的文明形态,而是贯穿于所有社会形态和文明形态中的。

农业文明社会形态中有生态文明是显然的。从我国的农业文明时期,就有许多人与自然和谐发展的物质成果与精神成果。2 000 多年前的《易经》,道家的“无为而治”,儒家的“孔孟学说”等等,期间均包含许多生态文化观;而诸如“大禹治水”“都江堰水利工程”等等,则可以认为是人与自然和谐发展的物质成果。当然,该阶段的生态文明程度是较低的,图 2a 反映出这种社会形态。

在图 2b 的工业文明盛期中,农业文明也仍然是在不断发展中,如在工业文明的推动下,农业生产方式的进步与提高,出现农业机械化、精准农业、分子育种等等,从而更加印证社会的整体形态表现为工业文明。但工业文明的发展并未能带动生态文明的长足发展,反而是助推全球性的生态危机,使得人类自身的生存受到威胁。大力进行生态文明建设,就是要在进一步发展农业文明和工业文明基础上,以尊重和保护自然为前提,以人与自然和谐共生为宗旨,以可持续的生产方式和消费方式为内涵,走人与自然和谐的可持续发展道路[35, 36],推动人类文明的历史车轮进入图 2c 阶段,这是世界性的重大需求与挑战。只有当社会历史纵向进入图 2c 形态时,其要求是社会的横向结构也进入图 1b 的形态社会,这样才能说社会的主导形态是生态文明。显然,生态文明建设任重而道远!

| [1] | 蕾切尔·卡森.寂静的春天.张白烨,译.北京:北京大学出版社,2015. |

| [2] | WC ED. Our Common Future. Oxford: Oxford University Press, 1987. |

| [3] | Losev K S.Ecological limits of the growth of civilization.Frankfurt,Germany:2nd Symposium on the Future of Life and the future of our Civilization,2005,115-119. |

| [4] | Jim P, Nylan M, Thomas W. Lives of Confucius civilization's greatest sage through the ages. Published online:Springer Science+Business Media B.V , 2012 (4) : 259–262. |

| [5] | 牛文元. 持续发展导论. 北京: 科学出版社, 1994. |

| [6] | 张高丽. 大力推进生态文明,努力建设美丽中国. 求是 , 2013 (24) : 3–11. |

| [7] | 毛明芳. 生态文明的内涵、特征与地位. 中国浦东干部学院学报 , 2010, 4 (5) : 92–96. |

| [8] | 马拥军. 生态文明:马克思主义理论建设的新起点. 理论视野 , 2007 (12) : 20–22. |

| [9] | 孙秋云. "文明"内涵及其变迁:人文社会科学研究中一个重要概念的探析. 华中科技大学学报(社会科学版) , 2006 (2) : 48–53. |

| [10] | 欧阳志远.关于生态文明的定位问题.光明日报,2008-01-09. |

| [11] | 张云飞. 试论生态文明在文明系统中的地位和作用. 教学与研究 , 2006 (5) : 25–30. |

| [12] | 刘湘溶. 生态文明论. 长沙: 湖南教育出版社, 1999. |

| [13] | 陈学明. 生态文明论. 重庆: 重庆出版社, 2008. |

| [14] | 徐春. 生态文明在人类文明中的地位. 中国人民大学学报 , 2010 (2) : 37–45. |

| [15] | 沈清基. 论基于生态文明的新型城镇化. 城市规划学刊 , 2013 (1) : 8–12. |

| [16] | 赵建军.建设生态文明是时代的要求.光明日报,2007-08-07. |

| [17] | 周光迅,武群堂.新世纪全球性"生态危机"的加剧与生态文明建设.然辩证法研究,2008. http://epub.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?QueryID=12&CurRec=1&recid=&FileName=ZRBZ200809018&DbName=CJFD2008&DbCode=CJFQ&pr= |

| [18] | 张义. 生态文明定义和历史方位辨析. 林业经济 , 2010 (7) : 12–14. |

| [19] | 王玉庆. 生态文明:人与自然和谐之道. 北京大学学报(哲学社会科学版) , 2010 (1) : 58–59. |

| [20] | 余谋昌. 惩罚中的醒悟:走向生态伦理学. 广州: 广东教育出版社, 1995. |

| [21] | Walker B,Salt D.弹性思维:不断变化的世界中社会-生态系统的可持续性.彭少麟等,译.北京:高等教育出版社.2009. |

| [22] | 彭少麟. 发展的生态观:弹性思维. 生态学报 , 2011, 31 (19) : 5433–5436. |

| [23] | 彭少麟. 恢复生态学. 北京: 气象出版社, 2007. |

| [24] | Magdoff F. Harmony and ecological civilization beyond the capitalist alienation of naturel. Monthly Review:an Independent Socialist Magazine , 2012, 6 (2) : 1–9. |

| [25] | 黄顺基, 刘宗超. 生态文明:中国的可持续发展. 中外科技政策与管理 , 1994 (9) : 33–38. |

| [26] | 王会, 王奇, 詹贤达. 基于文明生态化的生态文明评价指标体系研究. 中国地质大学学报(社会科学版) , 2012, 12 (3) : 27–31. |

| [27] | 钱水苗, 巩固. 面向生态文明的环境法制建设路径探析. 环境污染与防治 , 2011, 33 (6) : 90–96. |

| [28] | 秦伟山, 张义丰, 袁境. 生态文明城市评价指标体系与水平测度. 资源科学 , 2013, 35 (8) : 1677–1684. |

| [29] | 俞海, 夏光, 杨小明, 等. 生态文明建设:认识特征和实践基础及政策路径. 环境与持续发展 , 2013 (1) : 5–11. |

| [30] | 申曙光. 生态文明:现代社会发展的新文明. 学术月刊 , 1994, 3 (9) : 4–37. |

| [31] | 邱耕田. 对生态文明的再认识:兼与申曙光等人商榷. 求索 , 1997 (2) : 84–87. |

| [32] | 李红卫. 生态文明:人类文明发展的必由之路. 社会主义研究 , 2004 (6) : 114–116. |

| [33] | 俞可平. 科学发展观与生态文明. 马克思主义与现实 , 2005 (4) : 4–5. |

| [34] | 牛文元. 生态文明的理论内涵与计量模型. 中国科学院院刊 , 2013, 28 (2) : 163–172. |

| [35] | 中共环境保护部党组. 构建人与自然和谐发展的现代化建设新格局. 环境教育 , 2016, 189 (7) : 2–4. |

| [36] | 赵其国, 黄国勤, 马艳芹. 中国生态环境状况与生态文明建设. 生态学报 , 2016, 36 (19) : 6328–6335. |