2. 中国科学院大学 北京 100049;

3. 中国科学院心理研究所 中国科学院行为科学重点实验室 北京 100101

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. CAS Key Laboratory of Behavioral Science, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

习近平总书记指出,实现国家富强、民族振兴、人民幸福的中国梦,必须走中国道路,弘扬中国精神,凝聚中国力量[1]。本文从心理学角度出发,说明必须加强心理建设,增强国家认同,打牢提升国家凝聚力的心理基础。国家认同是多民族国家归属感的核心,是国家凝聚力形成与维持的重要动力源;只有及时准确地把握国民的心理状况及其变化趋势,才能有的放矢地解决好广大民众关切的现实问题,进而有效地增强国家认同和提升国家凝聚力。国家的发展本质上是人的发展,而人的发展本质上离不开心理的发展,心理建设是国家建设的重要组成部分,必须大力加强心理建设,充分发挥心理学在国家智库中不可或缺和不可替代的作用。

1 国家认同是多民族国家归属感的核心凝聚力“cohesion”一词源于拉丁文“cohaesus”,意为结合或粘合在一起。心理学中最早定义凝聚力概念的是社会心理学先驱、德裔美国心理学家库尔特·勒温(Kurt Lewin),他指出凝聚力是“使成员转向群体内部的心理力量”,应特别关注“个体如何感知其自身与某特定群体间的关系”[2]。国家是一种特定的社会群体。国家凝聚力是指一个国家不同民族、政党以及民众在理想、目标、利益共同的基础上,国家满足其物质、精神、政治、文化、安全等需要而产生的内向聚合力和外向吸引力,主要包括国家物质凝聚力、国家精神凝聚力、国家政治凝聚力、国家文化凝聚力和国家安全凝聚力[3]。其中,国家物质凝聚力是物质基础,国家精神凝聚力是灵魂,国家政治凝聚力是关键,国家文化凝聚力是文化基础,国家安全凝聚力是保障[4]。

得民心者得天下。国家凝聚力凝聚的就是国民对国家高度认同的心理力量。国家认同(national identity)是一个国家的公民在心理上对自己归属哪个国家的认知,以及对这个国家的构成(包括政治、历史、文化、族群等要素)的评价和情感。国家认同是国家凝聚力形成与维持的重要动力源。只有当国民高度认同国家,特别是认同执政党和政府的政治权威、执政理念、方针政策、实践行为以及所倡导的政治信仰、意识形态、核心价值、民族精神等时,才能产生强大的国家凝聚力;而国家提升物质、精神、政治、文化、安全凝聚力的所有努力,其成效最终都体现在是否有效增强了国民对国家的认同。国民对国家理想、信仰、精神、道德的认同程度越高,所产生的国家意识和国家责任心越强,对国家所形成的向心力就越大[5]。唯国民有强烈的认同感,国家才有稳固的心理基础,进而有效地应对各种危机和挑战。

国家认同是多民族国家归属感的核心。中国作为一个由占人口绝大多数的汉族和 55 个少数民族共同组成的多民族国家,国家认同和国民意识尤为重要。国家国民意识跨越了民族、阶层、地域的界线和文化属性的差异,是一种由法律约束的强制性的意识,一种高度一致的意识,一种最高层次的意识,一种区分功能最强的意识[6]。历史经验已充分证明,中国各族人民同呼吸、共命运、心连心的奋斗历程是中华民族强大凝聚力和非凡创造力的重要源泉。

国家认同在现代国家建构中具有十分重要的意义和价值,因此备受各国政府的高度重视,也是国际学术界诸多学科的研究热点。20 世纪 80 年代以来,以社会认同和自我分类等理论为基础,国内外心理学家对国家认同开展了大量研究,极大深化了我们对国家认同的科学认识[7]。这些研究表明,国家认同不仅受族群认同、宗教信仰等群体特征的影响,而且受社会信念、价值观、个体需要等个体差异的影响,以及个体差异与群体特征匹配性、个体差异与社会情境交互作用的影响。每一个人都是独立的个体,同时也是高度社会化的,易受集体、地域、民族、传统、文化等诸多因素的影响,这也决定了增强国家认同和提升国家凝聚力没有放之四海而皆准的路径,无一成不变、一劳永逸的解决之道,更非一夕之功。增加国家认同的关键在于国家与国民之间的互动,以及这种互动是否符合国民的心理活动规律,是否满足了广大民众的合理心理诉求。因此,需要实时掌握和深刻理解社会变迁过程中的国民心理特性和心理状态,并根据个体与群体互动的基本规律,健全和完善打牢国家凝聚力心理基础的相关机制。

2 社会变迁中的主要心理变化近几十年来,中国经济快速发展,综合国力大幅提升,人民生活明显改善,逐渐步入小康社会。今非昔比的巨大变化令国人骄傲,令世人瞩目。与此同时,经济快速发展,社会巨大变化以及全球化、信息化、老龄化和城镇化等国情和世情的深刻变化,对国民心理的许多方面产生了重要影响。

2.1 主观幸福感与社会心态心理学研究表明,在快速的社会变迁过程中,中国民众的幸福感、信任感、公平感和社会发展信心等也在发生着变化,目前状况可谓是喜忧参半。

2.1.1 “幸福悖论”与“城镇位错效应”Easterlin(1974)[8]提出并论证了著名的“幸福悖论”,即居民的幸福感并不会随着经济的增长而上升。研究发现,中国近 20 年的经济迅速增长并未带来中国人幸福感的相应提升[9]。例如,从1994 年至 2005 年的10 余年间,对生活满意的人数略有减少,而对生活不满意的人数略有增多 [10];1990 年和 2000 年世界价值观调查(WVS)的中国数据也表明,由于收入不均问题日益严重,无论是在城市还是农村,人们的幸福感都显著降低了[11]。新近的一项研究则同时考察了多种不同来源(WVS,Gallup1,AB,Gallup2,Honzon,PEW)的数据,结果显示,中国人的幸福感在 2004 年之前有下降趋势,2007 年之后开始有所回升;但是,长期看来,依然呈稳中略降的趋势[12]。研究者试图从欲望上升、社会比较、环境污染等方面来解释这种现象。最新一项研究发现,文化对中国人幸福感影响巨大:在群体水平上,个体主义的上升可能是导致幸福感下降的重要原因;而在个体水平上,集体主义取向则有助于幸福感的提升。这表明,增强中国人幸福感的一个基本途径是加强传统集体主义价值观教育[13]。

还有研究调查了中国人幸福感的地域差异。一项对中国 60 个县 2005—2010 年的追踪研究发现,尽管从时间维度上看,大家都报告比过去幸福;但是在一个具体的时间点上,经济发达地区的民众并不比贫穷地区的民众感觉更幸福[14]。研究还发现了中国居民的住地依恋存在“城镇位错效应”。中科院心理所开发并采用间接的投射技术来评估人们与其居住地之间的情感联结,采用分层多阶段随机抽样,两轮全国范围的入户调查结果显示,若按照教育、医疗以及经济收入等硬指标来衡量城镇化发展的结果,城镇居民的各项指标应该而且确实介于农村和城市居民之间,然而,在投射测验(如对“重生地的选择”)中,城市居民和农村居民的住地依恋得分大致相当,但原本预期得分介于两者之间的城镇居民对住地的依恋反而有违逻辑地“掉”了下来,显著地低于另外两个区域,呈现出“软硬”指标的错位以及“常识预期”与“实际测量”的错位,即表现出“城镇位错效应”[15, 16]。

2.1.2 人际信任下降和政府信任“央强地弱”对 1998—2009 年间的大学生人际信任水平研究进行元分析,结果表明,总体上中国大学生(无论男生还是女生)的人际信任水平在此 11 年间显著下降,相比 1998年降低了 1.19 个标准差;农村生源大学生的人际信任下降趋势呈边缘显著,而城市生源大学生的人际信任水平没有明显的变化[17]。对科技工作者的调查也发现,约80% 的科技工作者认为需要警惕被他人利用,对于“如果主动帮助陌生人,您陷入麻烦或受到伤害的可能性有多大?”进行估计的平均值是 37.0%[18]。

中科院心理所对 2004—2014 年的全国民众社会态度的调查结果表明,民众对中央政府的信任感多年来始终处于较高水平,并一直保持平稳上升的趋势,如 2014 年,相信“中央会尽力去做有利于老百姓的事情”(动机信任)和“中央政府有完成工作的能力”(能力信任)的城乡居民分别高达 64.7% 和 66.6%;但民众对县市级政府的信任感多年来却持续在一般水平,如2014 年,相信“县市级政府会尽力去做有利于大多数民众利益的事情”和“县市级政府有解决当地实际问题能力”的城乡居民分别只占 33.3% 和 37.3%;从发展趋势看,民众对县市级政府的信任感近年出现了显著的下滑(2014 年民众对县市级政府信任感的平均数为 3.09,显著低于 2013 年的 3.16),未来可能还会在平稳的基础上继续呈现小幅下滑[19]。研究结果表明,中国的政府信任结构呈现出典型的“央强地弱”的差序性样态:中国民众对中央政府的信任度最高,其次是省级政府,之后是县市级政府,排在最末的则是县区政府和乡镇政府(街道办)[20, 21]。中国居民对政府的抗震救灾、义务教育、养老保险、医疗保险等持比较满意的态度,但对食品安全监管、环境保护、户籍制度和慈善事业方面的满意度却相对较低。例如,对居民政府信任影响较大的因素为抗震救灾、司法制度和户籍制度,但除了抗震救灾外,司法制度和户籍制度的得分都处于中等或中等偏下水平[21]。

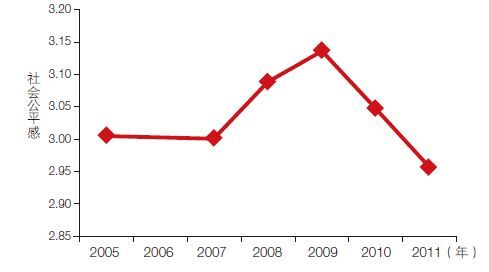

2.1.3 社会公平感缺失与“全民弱势心理”社会公平感(social fairness)指民众对整个社会公平现状的感知和评价[22]。中科院心理所社会预警研究组多年来对城乡居民社会态度追踪调查的结果表明,民众对社会公平状况的评价始终处于中等水平,2008 年和 2009 年社会公平感平稳上升,但 2010 年和 2011年出现下降,2011年民众的社会公平感甚至低于2005年的水平(图 1);在2005年,39.3%的民众认为社会是公平的,而32.2%的民众认为社会并不公平;到2009年初,认为社会公平的民众占40.2%,认为不公平降至24.7%;但2010年初,认为公平的却降为34.6%,认为不公平的升至27.6%;2011年则继续下降,认为公平的进一步降为31.5%,认为不公平的则升至30.7%[23]。

|

| 图 1 2005—2011 年民众社会公平感的平均值(1 代表非常不公平,5 代表非常公平) |

社会公平感下降会衍生出许多不良的社会心态,其中负面影响最大的就是“全民弱势心理”。有调查显示,中国近五成党政干部认为自己是弱势群体,公司白领中该比例为 57.8%,知识分子(主要为高校、科研和文化机构职员)中该比例为 55.4%。一项网络调查显示,认为自己是“弱势群体”的受访者竟高达七成[24]。有 70.4%的科技工作者赞同“我基本上认为世界是不公正的”,84.5% 的科技工作者认为许多人遭受着不公正的命运[20]。一个社会存在如此众多的“弱势人群”显然是不正常的。社会公平感缺失可能是导致“全民弱势心理”蔓延的根本原因,因为社会公平缺失严重会导致人人自危,担心自己即使今天是既得利益者,也很可能在明天沦为相对弱势的群体[23]。

2.1.4 社会发展信心与爱国主义情感社会发展信心是指个体对未来发展的信心程度,反映了个体对未来的预期。广东省是我国经济快速发展的地区之一,其居民对中国社会发展所具有的信心具有一定的代表性,可以反映经济快速发展对民众社会发展信心的影响。调查结果表明,广东省城乡居民对中国在经济领域的发展持乐观态度:88.2% 的人认为中国经济发展势头良好,83.5% 的人认为人们的生活会越变越好;但在社会发展领域,仅 48.3% 的人认为社会矛盾会有所减少,49.4% 的人认为社会地位会越来越平等,54.9% 的人认为社会将会越来越公正;若进一步将“政府在很多政策制定上还可以做得更好”作为民众诉求的指标,结果发现民众诉求可以调节政府公信力与生活满意度之间的关系:即在信任政府工作的前提下,民众诉求越高,他们的生活满意度也越高[23]。因此,民众对政府的诉求并不完全是对政府工作不满意的表现;相反,对政府提出更高的诉求,正是对政府的信任而表达出的期望。可以预期,随着民众诉求与社会焦点问题得到进一步解决,社会管理日渐规范,民众的认识将更加理性,对政府的信心也将随之提升。

有研究发现,中国青少年爱国主义并未衰落,不仅整体水平较高,且比较理性;其爱国主义的结构由一般国家自豪感、国家优越感和国家责任感3个成分构成;总体而言,青少年个体全球化水平的提升,并未对中国青少年的爱国主义水平产生显著影响,但个别变量(如有无出国经历的家人)会引发爱国主义水平的震荡;青少年对国家政治经济领域所表现出的理性认同越高,其爱国主义情感越强[25]。

2.2 社会价值观与群体人格特征群体人格有时被视为是决定社会变革方向和成功与否的重要因素,有时又被视为是社会变革所带来的结果[26]。随着中国社会现代化发展进程,中国社会中原有的文化、价值观念、道德体系等发生着变革,群体人格特征也呈现出相应的变化。

2.2.1 文化传统的传承与变迁早期的研究结果表明,中国人的传统性和现代性在社会变迁中是并存的,只是在不同的时代其表现程度有所不同[27-29]。改革开放对文化和思想观念产生影响,中国人在传统性和现代性上的变迁趋势表现为从“遵从权威”向“平权开放”,从“孝亲敬祖”向“独立自主”,从“安分守成”向“积极进取”,从“宿命自保”向“尊重情感”,从“男性优势”向“男女平等”转变[30]。

新近的研究发现,许多传统的价值(如服从、忠诚、孝顺等)在衰落,但也有一些传统价值(如家庭、朋友等)依然非常盛行[31],一些传统价值(如责任、付出等)在延续甚至进一步上升[32]。关于性别角色,研究发现大学生心目中的性别角色已发生显著改变,对女性特质的观点仍趋于传统,但对男性特质的看法发生了较大的变化[33]。关于性的价值,研究发现,和过去相比中学生的性意识在增强,性心理更为健康,更积极开放,同时性道德观念趋于淡化[34]。

2.2.2 个体主义上升但集体主义总体上依然稳定,且存在地域差异传统上,中国文化具有典型的集体主义色彩。心理学研究发现,过去几十年里个体主义在中国呈上升趋势,但个体主义的上升并没有导致集体主义的全面衰落,许多集体主义的价值观依然具有生命力。调查中国老百姓关于中国变化的朴素看法,发现人们普遍认为许多个体主义价值(如个人成功、平等、自由等)在上升[31]。对 Google Books 中的词汇使用情况进行调研的结果发现,第一人称单数(我、我的)被中国人用得愈来愈多,表明个体主义在上升;同时,第三人称的人称代词(他、他们)的使用频率过去几十年来没有改变,表明集体主义在中国依然盛行[35, 36]。许多个体主义的词语(如选择、自主、竞争等)在 Google Books 里也被使用得越来越频繁[32]。

按照社会生态理论,气候条件和地理环境会通过生产方式等要素影响当地的社会−文化体系[37],进而作用于人们的心理过程[38]。中国从北至南跨越了寒温带到热带的诸多温度带,其地理生态、生活方式都有着鲜明的区别,因而也存在着集体主义的差异[39, 40]。运用“亲亲性”(loyalty/nepotism)内隐文化任务进行调查的结果表明,与北方人相比,南方人对朋友更优待,内外群体的心理界限更明显,集体主义倾向更强,似乎受儒家文化影响越深的区域集体主义倾向也越强[41]。

2.2.3 开放、多样的新一代人格特征正在形成近几十年来,中国人的人格整体上也在发生许多明显的变化。一项研究用本土化的中国人人格测量表(CPAI)对 1992 年和 2001 年两个全国抽样样本进行了比较,结果发现:1992 年的中国人在防御性(阿 Q 精神)、人情和纪律性上的得分显著高于2001年的中国人,而 2001 年的中国人在领导性、外向性、情绪性、务实性、乐观性、外控性、自我独立、和谐性和节俭性上的得分显著高于 1992 年的中国人。多元化、个性张扬,且人际关系的束缚在减弱,表明了具有开放性、多样性的新一代中国人人格特征正在形成[42]。

多项研究探讨了与自我相关的人格特质的变化。一项针对中国人的名字的研究发现,中国人常见名字的百分比从 20 世纪 50 年代到 90 年代期间一直在逐渐下降[43]。另一项研究发现,中国人在给孩子起名字时越来越倾向于使用低频字[44]。这些结果都表明,中国人的自我独立性在逐渐增强。

一项基于网络大样本的研究比较了不同年龄、家庭结构、社会经济地位和城乡环境下个体的自恋水平,结果发现来自独生子女家庭、有较高的社会经济地位、城市的人有更高的自恋水平[45],表明中国人有越来越自恋的倾向。另一项研究考察了中国人的自我评价(即在多大程度上认为自己比他人好),结果发现,现在的人比上一辈在自我评价上有更大的积极偏差[46]。值得注意的是,两项最新的研究却发现,中国中学生和大学生的自尊水平在下降[47, 48]。自恋和自我积极偏差的上升说明中国人表面上越来越自恋和自傲,而自尊的下降说明中国人内心却日益自卑。这种外强内弱的心理现象值得我们关注并进行深入研究。

还有研究考察了中国人的害羞,结果发现,中国儿童的害羞从1990 年至 2002 年在下降,并且害羞从一个适应性或积极的特质与行为变成了一个非适应性的或消极的特征和行为[49],说明性格和环境相匹配的重要性,文化环境变了,性格和行为也要相应地改变,否则,可能产生不适应。

2.3 社会安全感与心理健康水平在中国,人身安全、财产安全、子女安全、婚姻安全、食品安全等种种社会安全问题被提到了前所未有的关注高度,而心理健康目前也已成为全社会广泛关心的问题。习近平总书记明确指出:“要加大心理健康问题基础性研究,做好心理健康知识和心理疾病科普工作,规范发展心理治疗、心理咨询等心理健康服务。”[50]

2.3.1 社会安全感缺乏导致焦虑水平上升安全感是一种从恐惧和焦虑中脱离出来的信心、安全和自由的感觉,特别是一种现在和将来的各种需要都得到满足的感觉。在马斯洛的需求层次理论中,安全的需求仅次于生理的需求。如果没有安全感的存在,就不会有情感归属、尊重、自我实现的满足。近年来,校园恶性事件、家庭暴力、针对儿童的暴力伤害、来自陌生人的暴力伤害、网络诈骗、食品安全恶性事件等频频发生,一次次地触动着民众脆弱敏感的神经。事实上,一旦安全感缺乏,就容易产生焦虑,对事物产生不必要的过度担心,缺乏自信等等。

一项研究发现,在 1992—2005 年间中国青少年的平均焦虑水平有逐年上升的趋势,且焦虑程度与消极社会现象(如离婚率、失业率和犯罪率)有显著的相关,表明社会变迁在预测焦虑变化趋势时具有重要的作用[51]。另一项研究发现,在 1993—2009 年间,男女大学生的焦虑都呈逐年上升的趋势,且状态焦虑增长速度要快于特质焦虑[52]。

2.3.2 整体心理健康水平呈稳定或下降趋势随着社会政治、经济、文化等方面的发展和人们价值观、工作方式、生活方式的改变,国民的心理健康水平也发生着一系列的变化,总体而言,中国人的心理健康问题越来越严重[53],但是不同人群变化趋势不尽相同,有的保持稳定,有的则明显下降。一项研究比较了1986 年与 2006 年全国范围内成人样本在 90 项症状自评量表(SCL-90)上的差异,发现 20 年来躯体化、强迫、恐怖、精神病性的分数及总分显著增高,人际敏感、焦虑显著降低,抑郁、敌意、偏执没有显著变化[54]。一项以中学生为对象的研究也发现,SCL-90 的 7 个因子均值与年代有显著的正相关,表明 1992—2005 年期间中学生的心理健康水平在缓慢下降;7 个因子的标准差与年代间呈正相关,说明中学生的心理健康水平的个体差异越来越大,呈现逐年分化的态势[55]。另一项研究则发现妇女心理健康水平在 1994—2009 年间缓慢下降,且逐年变得更为分化[56]。

但是,有研究发现大学生的状况在好转。一项研究发现大学生 SCL-90 各因子均值与年代之间呈显著的负相关,表明大学生心理问题逐渐减少,大学生心理健康的整体水平逐步上升[57-59]。其中偏执、人际关系、抑郁、敌对因子的得分随年代下降较明显,男生比女生的得分下降更快[57];此外,研究发现 SCL-90 各因子得分与城镇化、国民收入、大学生比率、居民存款、消费水平、招生数、财政支出等社会因素显著相关,表明经济社会变化不同程度地影响了大学生的心理健康水平[58]。

一些特殊群体的心理健康水平则保持稳定。研究发现,近15年来少数民族大学生的心理健康水平基本趋于稳定[60];铁路员工的心理健康水平在 1988—2009 年的 21 年间也总体趋于稳定[61]。

还有研究探讨了一些与健康相关的行为的变化趋势。一项元分析发现,2001—2006 年男女大学生应对方式的各因子得分变化趋势平稳,即应对方式上没有发生显著的年代变化,但女生比男生更容易采取“求助”“幻想”等方式应对问题[62]。一项对 1994—2009 年间的青少年睡眠质量的元分析发现,青少年学生特别是大学生和高中生的睡眠质量不容乐观,有随着年代而逐步变差的趋势[63]。还有研究发现,和剖宫产相比,自然分娩对母子心身健康更为有利[64],且催产素与爱、信任、人际关系等也息息相关,能促使人们作出更多的亲社会行为[65]。

3 加强心理建设,提升国家凝聚力国家的发展,本质上是人的发展。人的发展,本质上离不开心理的健康发展。加强心理建设,就是要充分利用心理学研究的发现,指导和改善个体、群体、社会的行为,提高国民心理素质、促进国民心理健康、维护社会和谐稳定,不断增强国家认同和提升国家凝聚力,推动国家治理现代化,服务经济发展和国家进步;并在这个目标下,有重点、有步骤地发展心理学。

心理建设在发达国家的成功经验表明,国家发展有赖于对国民心理和行为规律的科学认识[66]。心理学的学科特点、中国心理学研究的积累和实力完全能够承担这一历史使命。近年来,在党和国家最重要的纲领性文件中已明确指出心理学的重要性,心理建设也开始渗透到国家发展的诸多环节。目前应重点做好以下 4 方面的工作。

3.1 大力培育国民的健康心理在积极推进国民对国家理想、信仰、精神、道德认同的同时,必须大力加强爱国主义教育,培育国民的健康心理。

(1)激发国民的中华民族自豪感。研究表明,通过回忆民族的光辉历史,可以有效地增强个体的民族自豪感[67]。因此,可以大力加强历史教育,使广大学生和民众通过了解、熟悉、理解中华民族悠久的历史、灿烂的文化、挫折的近代、正在进行中的伟大复兴和未来的光明前景,不断增强作为中华民族一份子的自豪感。

(2)增强国民的国家优越感。大量社会心理学研究表明,社会比较是个体和群体自豪感形成的基础[68]。因此,一方面可以进行纵向对比,例如,突出宣传新中国建立特别是改革开放以来进行现代化建设所取得的伟大成就,人民生活水平的巨大提高,进而增强中国人的优越感;另一方面可以进行横向对比,例如,引导民众进行国家间比较,宣传与其他类似后发国家相比,中国作为人口如此众多、地区发展如此不平衡的国家,能在短时间内超越许多国家,全面实现小康,进而增强中国人的优越感。

(3)培养国民的国家责任感。“国家兴亡,匹夫有责”。面对中国现代化建设中出现的各种问题,要引导民众形成一种积极、负责任、建设性的态度,从我做起,从现在做起,而非一味地消极抱怨和发泄。相应地,要建立有效的对话和参与机制,并注意工作方式和方法,引导民众积极参与解决问题的过程。组织心理学的经典研究表明,参与越多,自主意识、责任感就会越强[69]。

现代有关内隐社会认知的大量研究表明,个体内隐自豪和优越感不仅可以被无意识地增强,还可以继而预测相关行为[70, 71]。研究发现,当大学生阅读中国民族品牌中华牙膏品牌被英国联合利华收购的材料时,内隐民族自豪感显著增强[72];当个体观看中国文化遭遇美国文化入侵的图片时,内隐民族自豪感也显著增强[73]。而且上述两个研究都发现,增强的民族自豪感均能有效地预测自发的排外行为倾向[72, 73]。

3.2 大力提倡和弘扬中国传统文化文化和人的心理是相互建构的。提升国家的凝聚力需要有一个强大的能够凝聚全社会的文化力量,解决中国高速发展过程中出现的大量心理问题、提升民众幸福感也需要大力提倡和弘扬中国传统文化。中国传统文化可以帮助人们协调各种关系,包括人与自己、人与人、人与社会、人与自然之间的关系等,从而最大限度实现关系和谐。既往和最新的研究都表明,关系和谐和集体主义文化有助于提升中国人的幸福感[74, 75],而现代西方个体主义的文化在整体上则有害于中国人的幸福感[76]。哈佛大学的一项长达 75 年的追踪研究也发现,良好的人际关系比财富、名望或努力工作能让人更加快乐和健康[77]

弘扬中国传统文化的方式方法有很多。目前很多大学实行的国学教育就是一种很好的方法。还可以从娃娃抓起,比如教幼儿园小朋友一些传统礼仪和传统文化知识。可以在家庭、学校、社区倡导正念生活,培育内心和平,用集体正向能量转化个人、家庭和社会的痛苦,并让人们感受到个人幸福、家庭幸福和社会和谐进步相互依存、不可分割。值得注意的是,弘扬中国传统文化并不意味着抵制个体主义。个体主义在激发创造性等很多方面有其优点,理想的是在个体层面上鼓励个性和自由,以激发个体创造性;在集体或团体层面上,则大力加强培育新时代的集体主义精神,建设友善家庭,以确保团结和集体目标的实现。当然,如何把握好度则是一门管理艺术。

3.3 充分利用一切行之有效的心理服务和自我调节方法我们不仅要引进和推广源自西方的先进方法(例如,精神分析、行为疗法、认知疗法、家庭治疗等),更要大力挖掘、提炼和推广基于中国传统文化的大量智慧和实践。例如,在中国有悠久历史的正念禅修(mindfulness/meditation)已经被大量现代科学研究证明可以有效治疗焦虑、抑郁等许多现代病[78, 79];慈悲冥想训练也被证明既可以促进对他人的理解和同情,也能减轻自己的痛苦 [80-82];太极拳也非常有助于心理健康[82, 83]。这些传统的方法都值得大力推广。此外,我们还可以大力宣传积极心理学,倡导一种关注人性、人生和社会积极面的阳光心态[84]。

3.4 充分发挥心理学家在国家智库建设中的作用中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》。国家智库建设对于提升国家凝聚力非常重要,心理学家可以在国家智库建设中发挥重要作用。心理学家参加国家智库,甚至直接参与国策咨询、研讨和战略设计,已是很多国家和地区的常规实践。在美国兰德公司、美国进步中心和英国查塔姆研究所等国际顶尖智库中,在美国国家科学委员会、健康与人类服务部和国防部等联邦机构中,都不乏心理学家的身影。现任美国总统奥巴马亲自组建的白宫学者总统委员会(President’s Commission on WhiteHouse Fellowships)的 29 位委员中有 2 位心理学家。奥巴马在 2012 年获得总统连任后,有评论家分析其成功原因后指出,其竞选团队吸收了由数位著名心理学家组成的“行为科学家联盟”(Consortium of BehavioralScientists)可能是制胜关键之一。英国政府也组建了一个具有强大心理学学术背景的“行为洞察小组”(BehaviouralInsight Team),致力于将行为科学应用至公共服务和政策制订等领域。美国心理学会以任命专家组成特别工作小组(Task Force)的形式,对部分社会上最紧急迫切的难题作出解答,为政策制订者提供基于实证的建议和解决方案。事实上,自 2010 年始,英国、美国、荷兰、新加坡、澳大利亚等国家均已成立或筹备成立隶属政府直接领导的行为科学团队,着力于将行为科学研究成果(包括心理学、行为决策和行为经济学等学科对人类决策的研究)纳入智库建设或用于支持政府决策管理。这些机构已经对英、美等国家公共政策的制定产生了积极影响,若干举措已经通过了立法,形成法律或法规。

2015 年,美国白宫、世界银行等机构,先后通过发布《总统行政令》《世界发展报告》等方式,回顾和肯定了行为科学在公共事务管理与公共政策制定中的重要作用和成就,倡导或要求政府运用心理学原理和指示,制定更好的公众政策。同年底,美国心理科学协会(APS)的旗舰期刊 Perspectives on PsychologicalScience 刊发了专栏“Council of PsychologicalScience Advisers”(改编自现直属于美国总统的白宫经济顾问“Council of Economic Advisers”),并在编者按中指出:这让“心理学家有机会在参事议政中踞有一席之地”。目前,中国智库的数量及其影响力都还有待进一步提升,其中尤其不能缺少心理学家的参与。心理学必将在国家智库建设中发挥不可或缺和不可替代的作用。

心理学的发展动力来源于社会需求,即解决国家、民族和人类发展过程中涌现出的各种现实问题[85]。中国心理学工作者要努力夯实心理学基础研究,打造心理学大数据库,构建心理学应用体系,加强心理学知识传播,为实现“国家富强、民族振兴、人民幸福”的中国梦,“走中国道路,弘扬中国精神,凝聚中国力量”不断提供新知识、新理论和新方法,服务国家、造福人民。

致谢 感谢曹阳、陈楚侨、陈晶、陈雪峰、陈祉妍、崔倩、韩布新、胡理、黄昌兵、李贺、李会杰、李金珍、李娟、李纾、刘正奎、龙迪、孟泽龙、牛亚南、潘垚天、邱炳武、任孝鹏、王玮、杨玉芳、张侃、张雨青、赵科、郑蕊、周洁、朱廷劭、左西年等人提供素材和意见建议。| [1] | 习近平.在第十二届全国人民代表大会第一次会议上的讲话.人民日报,2013-03-18. |

| [2] | Lewin K. Group decision and social change. New York:Henry Holt and Company , 1947 : 330–344. |

| [3] | 刘学谦. 中国国家凝聚力的内涵、特点及动力. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) , 2014, 35 (5) : 9–19. |

| [4] | 朱耀先. 论增强国家凝聚力与实现中华民族的伟大复兴. 中国浦东干部学院学报 , 2015, 9 (5) : 43–49. |

| [5] | 刘学谦. 以人民认同增强国家精神凝聚力. 中国社会科学报 , 2015 (A08) . |

| [6] | 都永浩, 王禹浪. 论民族意识与国家、国民意识的关系——兼论国家凝聚力的重要性. 民族研究 , 2000 (3) : 1–9. |

| [7] | 于海涛, 金盛华. 国家认同的研究现状及其研究趋势. 心理研究 , 2013, 6 (4) : 3–9. |

| [8] | Easterlin R A.Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence.Nations and Households in Economic Growth,1974,89-125. http://cn.bing.com/academic/profile?id=124112053&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn |

| [9] | Knight J, Gunatilaka R. Does economic growth raise happiness in China?. Oxford Development Studies , 2011, 39 (1) : 1–24. DOI:10.1080/13600818.2010.551006 |

| [10] | Kahneman D, Krueger A B. Developments in the measurement of subjective well-being. The Journal of Economic Perspectives , 2006, 20 (1) : 3–24. DOI:10.1257/089533006776526030 |

| [11] | Brockmann H, Delhey J, Welzel C, et al. The China puzzle:Falling happiness in a rising economy. Journal of Happiness Studies , 2009, 10 (4) : 387–405. DOI:10.1007/s10902-008-9095-4 |

| [12] | Easterlin R A, Morgan R, Switek M, et al. China's life satisfaction,1990-2010. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America , 2012, 109 (25) : 9775–9780. DOI:10.1073/pnas.1205672109 |

| [13] | Cai H,Feng Y,Luo Y,et al.Why Chinese have not become happier? Culture matters.Manuscript under review. |

| [14] | Zhou J, Xie Y. Does economic development affect life satisfaction? A spatial-temporal contextual analysis in China. Journal of Happiness Studies , 2016, 17 (2) : 643–658. DOI:10.1007/s10902-015-9612-1 |

| [15] | Wang F, Li S, Bai X W, et al. Town mouse or country mouse:identifying a town dislocation effect in Chinese urbanization. PLoS ONE , 2015, 10 (5) : e0125821. DOI:10.1371/journal.pone.0125821 |

| [16] | 李纾,刘欢,郑蕊.城镇化过程中的城镇位错效应.中国科学院院刊,已接收. |

| [17] | 辛自强, 周正. 大学生人际信任变迁的横断历史研究. 心理科学进展 , 2012, 20 (3) : 344–352. |

| [18] | 中国科技工作者心理健康状况调查课题组. 中国科技工作者心理健康状况报告. 北京: 中国科学技术出版社, 2013. |

| [19] | 张警吁.威胁状态下政治信任的变化及其对政治态度和行为的影响.博士学位论文.北京:中国科学院研究生院,2010. |

| [20] | 谢秋山, 许源源. "央强地弱"政治信任结构与抗争性利益表达方式——基于城乡二元分割结构的定量分析. 公共管理学报 , 2012, 9 (4) : 12–20. |

| [21] | 高学德, 翟学伟. 政府信任的城乡比较. 社会学研究 , 2013 (2) : 1–27. |

| [22] | Mummendey A, Kessler T, Klink A, et al. Strategies to cope with negative social identity:Predictions by social identity theory and relative deprivation theory. Journal of Personality and Social Psychology , 1999, 76 (2) : 229–245. DOI:10.1037/0022-3514.76.2.229 |

| [23] | 郑蕊, 周洁, 陈雪峰, 等. 研究社会心理行为推进社会管理创新. 中国科学院院刊 , 2012, 27 (1) : 24–30. |

| [24] | 张蕾,王俊秀.社会学家:"全民弱势心理"折射社会规则缺失.中国青年报,2010-12-25. |

| [25] | 吴鲁平, 刘涵慧. 青少年爱国主义的特征及其影响因素——来自北京与郑州两地大中学生的证据. 中国青年政治学院学报 , 2014 (1) : 62–67. |

| [26] | Armer M, Issac L. Determinants and behavioral consequences of psychological modernity:empirical evidence from Costa Rica. American Sociological Review , 1978, 43 (3) : 316–334. DOI:10.2307/2094493 |

| [27] | 杨国枢.现代性员工与传统性员工的环境知觉、工作满足及工作士气.杨国枢,黄光国,庄仲仁(主编).中国式管理研讨会论文集.台北:台湾大学,1984. |

| [28] | 杨国枢,余安邦,叶明华.中国人的个人传统性与现代性:概念与测量.杨国枢,黄光国(主编).中国人的心理与行为.台北:桂冠图书公司,1991:241-306. |

| [29] | Yang K S.The psychological transformation of the Chinese people as a result of societal modernization.In Bond M H (ed.),The Handbook of Chinese Psychology.New York:Oxford University Press,1996:479-498. |

| [30] | 侯玉波. 改革开放与中国人观念的变迁. 政工研究动态 , 2008 (19) : 13–14. |

| [31] | Xu Y, Hamamura T. Folk beliefs of cultural changes in China. Frontiers in Psychology , 2014, 24 : 1066. |

| [32] | Zeng R, Greenfield P M. Cultural evolution over the last 40 years in China:Using the Google Ngram Viewer to study implications of social and political change for cultural values. International Journal of Psychology , 2015, 50 (1) : 47–55. DOI:10.1002/ijop.12125 |

| [33] | 刘电芝, 黄会欣, 贾凤芹, 等. 新编大学生性别角色量表揭示性别角色变迁. 心理学报 , 2011, 43 (6) : 639–649. |

| [34] | 江耀强, 熊少严. 社会变迁与青少年性观念. 江西教育科研 , 1999 (4) : 15–17. |

| [35] | Yu F, Peng T, Peng K P, et al. Cultural value shifting in pronoun use. Journal of Cross-Cultural Psychology , 2016, 47 (2) : 310–316. DOI:10.1177/0022022115619230 |

| [36] | Hamamura T, Xu Y. Changes in Chinese culture as examined through changes in personal pronoun usage. Journal of Cross-Cultural Psychology , 2015, 46 (7) : 930–941. DOI:10.1177/0022022115592968 |

| [37] | Georgas J, Berry J W. An ecocultural taxonomy for crosscultural psychology. Cross-Cultural Research , 1995, 29 (2) : 121–157. DOI:10.1177/106939719502900202 |

| [38] | Paciotti B, Hadley C, Holmes C, et al. Grass-roots justice in Tanzania:Cultural evolution and game theory help to explain how a history of cooperation influences the success of social organizations. American Scientist , 2005, 93 (1) : 58–65. DOI:10.1511/2005.51.952 |

| [39] | van de Vliert E, Yang H D, Wang Y L, et al. Climato-economic imprints on Chinese collectivism. Journal of Cross-Cultural Psychology , 2013, 44 (4) : 589–605. DOI:10.1177/0022022112463605 |

| [40] | Talhelm T, Zhang X, Oishi S, et al. Large-scale psychological differences within China explained by rice versus wheat agriculture. Science , 2014, 344 (6184) : 603–608. DOI:10.1126/science.1246850 |

| [41] | 马欣然, 任孝鹏, 徐江. 中国人集体主义的南北方差异及其文化动力. 心理科学进展 , 2016, 24 (10) : 1551–1555. |

| [42] | 周明洁, 张建新. 中国社会现代化进程和城市现代化水平与中国人群体人格变化模式. 心理科学进展 , 2007, 15 (2) : 203–210. |

| [43] | 苏红, 任孝鹏, 陆柯雯, 等. 人名演变与时代变迁. 青年研究 , 2016 (3) : 31–38. |

| [44] | Cai H,Zou X,Feng Y,et al.Increasing need for uniqueness in China:Evidence and implications for job design.Organization Behavior and Human Decision Process.In press. |

| [45] | Cai H, Kwan V S Y, Sedikides C. A sociocultural approach to narcissism:The case of modern China. European Journal of Personality , 2012, 26 (5) : 529–535. DOI:10.1002/per.v26.5 |

| [46] | Zhang R,Noels K A,Guan Y J,et al.Making sense of positive self-evaluations in China:The role of sociocultural change.European Journal of Social Psychology.In press.doi:10.1002/ejsp.2214. |

| [47] | Liu D, Xin Z Q. Birth cohort and age changes in the self-esteem of Chinese adolescents:A cross-temporal meta-analysis,1996-2009. Journal of Research on Adolescence , 2015, 25 (2) : 366–376. DOI:10.1111/jora.2015.25.issue-2 |

| [48] | 沙晶莹, 张向葵. 中国大学生自尊变迁的横断历史研究:1993-2013. 心理科学进展 , 2016, 24 (11) : 1712–1722. |

| [49] | Chen X Y, Cen G Z, Li D, et al. Social functioning and adjustment in Chinese children:the imprint of historical time. Child Development , 2005, 76 (1) : 182–195. DOI:10.1111/cdev.2005.76.issue-1 |

| [50] | 习近平.习近平总书记在全国卫生与健康大会上的讲话.[2016-8-21].http://china.cnr.cn/news/20160821/t20160821_523044322.shtml |

| [51] | Xin Z Q, Zhang L, Liu D. Birth cohort changes of Chinese adolescents'anxiety:A cross-temporal meta-analysis,1992-2005. Personality and Individual Differences , 2010, 48 (2) : 208–212. DOI:10.1016/j.paid.2009.10.010 |

| [52] | 辛自强, 辛素飞, 张梅. 1993至2009年大学生焦虑的变迁:一项横断历史研究. 心理发展与教育 , 2011, 27 (6) : 648–653. |

| [53] | Sun J H, Ryder A G. The Chinese experience of rapid modernization:sociocultural changes,psychological consequences?. Frontier in Psychology , 2016, 7 : 477. |

| [54] | 童辉杰. SCL-90量表及其常模20年变迁之研究. 心理科学 , 2010, 33 (4) : 928–930. |

| [55] | 辛自强, 张梅. 1992年以来中学生心理健康的变迁:一项横断历史研究. 心理学报 , 2009, 41 (1) : 69–78. |

| [56] | 董振银, 李贵臻, 袁奉卫. 我国妇女心理健康状况分析——一项横断历史研究. 卫生职业教育 , 2010, 28 (19) : 123–125. |

| [57] | 辛自强, 张梅, 何琳. 大学生心理健康变迁的横断历史研究. 心理学报 , 2012, 44 (5) : 664–679. |

| [58] | 陈顺森, 陈春玉. 近20年大学生心理健康状况的变迁. 漳州师范学院学报(自然科学版) , 2011, 24 (2) : 96–101. |

| [59] | 胡青坡. 2001-2005年中国大学生心理调查结果的meta分析. 上海预防医学 , 2011, 23 (10) : 490–493. |

| [60] | 罗鸣春, 黄希庭, 严进洪, 等. 中国少数民族大学生心理健康状况的元分析. 心理科学 , 2010, 33 (4) : 779–784. |

| [61] | 衣新发, 刘钰, 廖江群, 等. 铁路员工心理健康状况的横断历史研究:1988-2009. 北京交通大学学报(社会科学版) , 2010, 9 (3) : 47–53. |

| [62] | 辛自强, 刘春晖, 张莉. 2001-2006年男女大学生应对方式的横断历史研究. 中华女子学院学报 , 2008, 20 (3) : 25–30. |

| [63] | 林荣茂, 严由伟, 唐向东. 近15年中国青少年学生匹兹堡睡眠质量指数调查结果的元分析. 中国心理卫生杂志 , 2010, 24 (11) : 839–844. |

| [64] | 孟雅婧, 杨洋, 刘莹, 等. 催产素受体配体及其中枢和外周功能研究进展. 中国药理学通报 , 2014, 30 (6) : 752–756. |

| [65] | 吴南, 苏彦捷. 催产素及受体基因与社会适应行为. 心理科学进展 , 2012, 20 (6) : 863–874. |

| [66] | 傅小兰.加强心理建设是国家发展的需求.科技日报,2014-09-07. |

| [67] | Wildschut T, Bruder M, Robertson S, et al. Collective Nostalgia:A group-level emotion that confers unique benefits on the group. Journal of Personality and Social Psychology , 2014, 107 (5) : 844–863. DOI:10.1037/a0037760 |

| [68] | Suls J, Martin R, Wheeler L. Social comparison:Why,with whom,and with what effect?. Current Directions in Psychological Science , 2002, 11 (5) : 159–163. DOI:10.1111/cdir.2002.11.issue-5 |

| [69] | Fried Y, Ferris G R. The validity of the job characteristics model:A review and meta-analysis. Personnel Psychology , 1987, 40 (2) : 287–322. DOI:10.1111/peps.1987.40.issue-2 |

| [70] | Greenwald A G, Banaji M R. Implicit social cognition:Attitudes,self-esteem,and stereotypes. Psychological Review , 1995, 102 : 4–27. DOI:10.1037/0033-295X.102.1.4 |

| [71] | Rudman L A, Dohn M C, Fairchild K. Implicit self-esteem compensation:Automatic threat defense. Journal of Personality and Social Psychology , 2007, 93 (5) : 798–813. DOI:10.1037/0022-3514.93.5.798 |

| [72] | Yang J, Shi J, Shi Y, et al. The Brief Implicit Association Test is valid:experimental evidence. Social Cognition , 2014, 32 (5) : 449–465. DOI:10.1521/soco.2014.32.5.449 |

| [73] | Shi Y,Shi J,Luo Y L L,et al.Understanding exclusionary reactions toward a foreign culture:The influence of intrusive cultural mixing on implicit intergroup bias.Journal of Crosscultural Psychology,In press. |

| [74] | Kwan V S Y, Bond M H, Singelis T M. Pancultural explanations for life satisfaction:Adding relationship harmony to self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology , 1997, 73 (5) : 1038–1051. DOI:10.1037/0022-3514.73.5.1038 |

| [75] | Cai H,Huang Z,Luo Y,et al.Increasing individualism contributes to decreasing happiness:A cross-temporal analysis of culture and happiness mirrored in music lyric in China.Poster:Society for Personality and Social Psychology the 18th Annual Meeting for the Society for Personality and Social Psychology.San Antonio,Texas,USA-January 19-21,2017. |

| [76] | Luo Y,Cai H,Huang Z.Collectivism but not individualism predicts subjective wellbeing in increasingly individualistic China.Poster:Society for Personality and Social Psychology the 18th Annual Meeting for the Society for Personality and Social Psychology.San Antonio,Texas,USA-January 19-21,2017. |

| [77] | Vaillant G E.Aging Well.Boston:Little,2002. |

| [78] | Morgan D. Mindfulness-based cognitive therapy for depression:A new approach to preventing relapse. Psychotherapy Research , 2003, 13 (1) : 123–125. DOI:10.1080/713869628 |

| [79] | Ramel W, Goldin P R, Carmona P E, et al. The effects of mindfulness meditation on cognitive processes and affect in patients with past depression. Cognitive Therapy and Research , 2004, 28 (4) : 433–455. DOI:10.1023/B:COTR.0000045557.15923.96 |

| [80] | Leiberg S, Klimecki O, Singer T. Short-term compassion training increases prosocial behavior in a newly developed prosocial game. PLoS One , 2011, 6 (3) : e17798. DOI:10.1371/journal.pone.0017798 |

| [81] | Weng H Y, Fox A S, Shackman A J, et al. Compassion training alters altruism and neural responses to suffering. Psychological Science , 2013, 24 (7) : 1171–1180. DOI:10.1177/0956797612469537 |

| [82] | 管细红, 刘芸, 张琼, 等. 太极拳训练对帕金森患者心理健康及生活质量的影响. 中国健康心理学杂志 , 2016, 24 (10) : 1538–1541. |

| [83] | 杨光, 李英杰, 郭辉, 等. 太极拳与老年人抑郁情绪的关系. 体育成人教育学刊 , 2016, 32 (2) : 23–26. |

| [84] | Seligman M E P, Csikszentmihalyi M. Positive Psychology:an Introduction. American Psychologist , 2000, 55 (1) : 5–14. DOI:10.1037/0003-066X.55.1.5 |

| [85] | 傅小兰. 打造心理学完整创新价值链,促进人口健康,建设和谐社会. 中国科学院院刊 , 2010, 25 (6) : 628–633. |