我国是海洋大国,海洋是经济社会发展和生态文明建设的重要领域,为国民经济和社会发展提供了丰富的资源和广阔的空间,是化解资源瓶颈、拓展生态空间、创造优美环境的重要保障。当前,我国正处于全面建成小康社会、推进生态文明建设的关键时期,“十三五”规划作出“拓展蓝色经济空间”的战略部署,提出要“坚持陆海统筹,发展海洋经济,科学开发海洋资源,保护海洋生态环境,维护海洋权益,建设海洋强国”,海洋资源和生态环境在经济社会发展全局中的战略地位日益凸显。但同时,我国海洋资源环境系统正面临资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势[1],对经济社会发展的承载能力总体不足、局部超载严重,难以满足建设海洋强国和可持续发展的要求。

建立资源环境承载能力监测预警机制是党的十八届三中全会提出的一项重大改革任务,是测度经济社会可持续发展水平,并在此基础上对不当人为开发活动提出预警并进行科学调控的重要管理抓手。尤其是我国管辖海域,作为半封闭性的陆架边缘海,承载着流域、海岸带和海上各类开发活动的压力,海洋生态问题的滞后性和环境污染的累积性均超过陆地生态系统,海洋的自然连通性使得海洋资源环境问题具有全局性、复合性和代际传递性。研究探索海洋资源环境承载能力理论与测度方法,将为建立海陆统筹的全国资源环境承载能力监测预警机制提供重要支撑。

1 理论框架探索 1.1 承载力理论的发展承载力(Carrying Capacity)是衡量人类经济社会活动与自然环境之间相互关系的科学概念,是人类可持续发展度量和管理的重要依据[2]。承载力理论最早可以追溯到1798年的马尔萨斯人口论[3],迄今已经历了从人口承载力(Population Carrying Capacity)[4]、资源承载力(Resource Carrying Capacity)、环境承载力(Environmental Carrying Capacity)到生态承载力(Ecological Carrying Capacity)[5, 6]的演进过程。承载力概念的演化是人类对经济社会发展中不断出现的问题所作出的响应与变化的结果。我国的承载力研究始于20世纪80年代,最早关注土地承载力,此后开始对人口、生态、水资源、旅游等各类要素以及区域综合要素进行资源环境承载力的计算分析和评价。至21世纪初,国内的研究视角逐步转移到对于区域资源环境承载力的综合研究[7]。近年来,海洋资源环境的单要素和综合承载能力研究也不断深入[8-11],众多研究者在理论探索基础上,进一步分析影响海域承载力的关键因子,提出区域社会经济调控和陆海统筹等系列政策建议。

一般认为,区域资源环境承载能力是以“资源-生态环境-社会经济”耦合系统为基础,主要由三要素构成:(1)承载体,即资源和生态环境系统所能提供的资源条件、环境条件等自然要素;(2)承载对象,是指人为开发活动与相关社会活动等相关社会因素和经济因素;(3)承载率,即承载体的承载状况与承载能力之间的比值。此外,由于区域资源环境承载能力往往具有系统性、开放性、动态性和综合性等特点,除受其物质基础、区域资源环境条件制约外,还受区域发展水平、产业结构特点、科技水平、人口数量与素质以及人民生活质量等多种因素的影响。因此,在进行承载力理论分析时,还必须考虑作为外部环境的经济社会支持和管理调控系统。

樊杰等人[12]提出,资源环境承载能力反映了资源环境条件对人类生产生活活动的支持能力。着眼于人类生产生活活动,资源环境承载能力可表达为:在维系资源环境系统可持续过程的同时,能够承载的最大经济规模或人口规模。着眼于资源环境条件,资源环境承载能力可表达为:在承载不断变化的人类生产生活活动时,资源环境系统进入不可持续过程时的阈值或阈值区间。

1.2 海洋资源环境承载能力的理论架构经过多年的发展,我国海洋资源要素和生态环境的分类管理体系逐步完善,对于海域空间利用、资源开发、生态环境保护等均分别设置了管理部门和监测调查机构,但同时也割裂了海洋资源和生态环境作为有机整体对人为开发活动的关联性响应。新常态下,从“海洋资源-生态环境-社会经济”耦合系统的视角,我国海洋资源环境管理应以拓展蓝色经济空间、支撑和保障可持续发展为出发点,统筹考虑各类人为开发活动与海洋资源环境系统的资源耗减、理化特性改变、生态环境变化等的响应关系,实现从分类要素管理向人-海关系综合管理的转变、从现状管理向过程管理和风险管控转变。

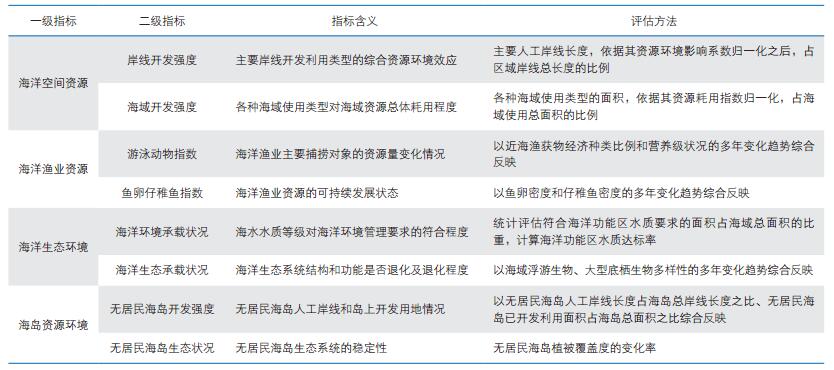

在此基础上,本文定义“海洋资源环境承载能力”为:一定时期和一定区域范围内,在维持区域海洋资源结构符合可持续发展需要且海洋生态环境功能仍具有维持其稳态效应能力的条件下,区域海洋资源环境系统所能承载的人类各种社会经济活动的能力。其承载体为海洋资源环境系统,承载对象为涉海的各种社会经济活动,外部环境为管理调控行为,通过“驱动力-压力-状态-影响-响应”(DPSIR)(图 1)关系形成相关关联、相互影响的完整链条。

|

| 图 1 海洋资源环境承载能力的DPSIR理论模型 |

海洋资源环境承载能力除了具备资源环境承载能力的普遍特征(如客观性和主观性并存、确定性和变动性并存、层次性和综合性并存、刚性和弹性并存等)以外,还具有鲜明的海洋特征,主要体现在两方面。(1)以人-海相互作用的动态复合系统为基础。在这个系统中,海洋生态环境价值是其经济价值的重要载体,海洋资源环境存在的自然性和开发利用的社会性相互统一;并且由于在海洋公共物品的属性上叠加了私人物品属性,导致同一片海域的多用途性和多重使用性,各种压力-效应关系在海域空间上形成错位、时间上长期累积。(2)海洋资源环境系统具有显著的开放联通性。因水体流动、生物迁徙、能力转移、陆海衔接等,导致区域海洋资源环境的研究边界难以确定,研究内容具有显著的综合性和关联性,研究要素处于不断动态发展之中。

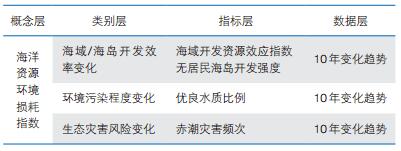

2 测度方法研究 2.1 技术路线海洋资源环境承载能力本身的特性及复杂的影响因素,导致其所能承载的最大经济规模或人口规模评估难度大,但可以通过评估海洋资源环境系统进入不可持续过程时的阈值或阈值区间,表征海洋资源环境系统对人为开发压力的可载程度或超载水平,即承载率。为此,文章初步提出海洋资源环境承载能力评估的总体技术思路是,立足我国海洋空间资源、海洋渔业资源、海洋生态环境和海岛资源环境管理的实际,以海洋主体功能区规划、海洋功能区划、相关政策制度和标准规范等为重要依据,以沿海县级行政区[12]所辖海域为评价单元,采用基础评价-专项评价-过程评价相结合的技术方法,实现对海洋资源环境承载状态的测度、承载机制的科学认知和对人为开发活动预警的逐次递进,技术路线图如图 2所示。

|

| 图 2 海洋资源环境承载能力评估预警技术路线 |

海洋资源环境承载能力基础评价是对所有沿海县级行政区所辖海域的全覆盖评价,包括海域空间资源、海洋渔业资源、海洋生态环境和海岛资源环境4项基础要素,通过岸线和海域开发强度、渔业资源综合承载指数、海洋功能区水质达标率、海洋生态承载指数、无居民海岛开发强度和生态状况7项指标测算确定(表 1)。基础评价主要评估各类开发活动对海洋资源和生态环境影响程度的差异,标准阈值的确定充分考虑不同海洋主体功能区、不同海洋功能区划的差异化要求。基础评价的指标体系设置如表 1所示,评价所用数据资料主要从历年海洋生态环境监测和保护管理、海域使用管理、海洋渔业管理、海岛保护与管理获取,也包括卫星遥感解译数据资料等。

海洋资源环境承载能力专项评价以《全国海洋主体功能区划》明确的重要类型区为评价区域,选择针对性、差异性的特征指标开展评价,包括重点开发建设用海区、海洋渔业保障区、重要海洋生态功能区3类。

(1)重点开发用海区。其开发建设以填海造地用海方式为主,为了控制重点开发建设用海区的围填海强度,提高围填海形成土地的使用效能,通过选取围填海强度指数、围填海存量资源利用指数开展专项评价,并根据短板效应确定重点开发建设用海区的围填海综合指数。

(2)海洋渔业保障区。以提供海洋水产品为主要功能,包括传统渔场、海水养殖区和水产种质资源保护区,主要选择与海洋渔业自然资源相关的渔业捕捞区和水产种质资源保护区为评价区域,以渔业资源量近5年与近10年平均值变化率的差异表征其资源保障能力。

(3)重要海洋生态功能区。是指全国海洋主体功能区规划中对维护海洋生物多样性、保护典型海洋生态系统具有重要作用的海域,主要包括海洋特别保护区、海洋自然保护区和其他重要海洋生态功能区,通过评价典型生境植被覆盖度变化、保护对象变化等,根据短板效应确定重要海洋生态功能区的生态系统变化指数。

2.2.3 过程评价海洋资源环境承载能力过程评价主要通过对海洋资源消耗、环境损害及生态变化的评价,表征海洋资源环境承载能力的状态趋势,所采用的主要指标包括海域/海岛开发强度变化(海域开发资源效应指数或无居民海岛开发强度)、环境污染程度变化(优良水质比例)、生态灾害风险变化(赤潮灾害频次)(表 2)。当3项指标中有两项及以上指标过程评价结果为“趋差”时,区域海洋资源环境的耗损加剧,否则为趋缓。

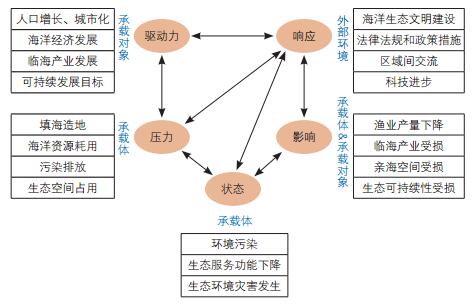

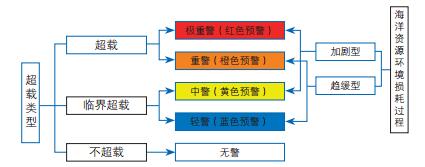

根据基础评价和专项评价的各单项指标测算结果,通过短板效应集成,综合划分县级行政区所辖海域的海洋资源环境“超载”“临界超载”和“不超载” 3种类型。在此基础上,根据资源环境损耗的过程评价,对超载区域和临界超载区域进行预警等级划分,将超载区域分为极重警(红色预警)、重警(橙色预警)两级;将临界超载区域分为中警(黄色预警)、轻警(蓝色预警)两级,不超载区域为无警(图 3),集成评价原理与陆域集成评价方法体系相衔接[12]。

|

| 图 3 海洋资源环境承载能力的预警等级划分 |

京津冀地区处于渤海西岸,是环渤海最重要的城市群分布区和经济增长极。改革开放以来,京津冀地区的GDP一直处于高速增长状态[13]。长期的高速发展付出了巨大的资源环境代价,根据《京津冀发展报告:承载力测度与对策》(蓝皮书)[14]的评估结果,京津冀地区的陆域资源环境存在突出问题,人口增速加快、水危机加剧、区域生态环境透支、土地资源承载力区域内部发展不平衡;现常住人口已经远远超出了其生态承载力所能容纳的人口规模[15]。京津冀陆域资源环境难以支撑区域经济社会的高速发展,向海洋要空间、要资源的需求与日俱增,对区域海洋资源环境也造成巨大的承载压力,再加上京津冀毗邻的渤海湾水环境容量有限、生态脆弱度高,开展京津冀毗邻海域的海洋资源环境承载能力评估和预警,对于陆海统筹的京津冀协同发展具有重要意义。

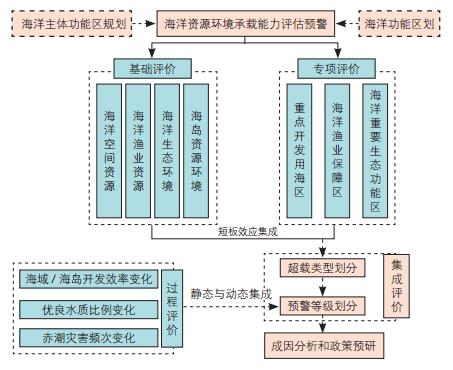

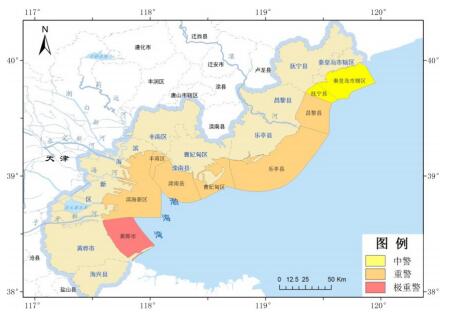

基于本项研究建立的区域海洋资源环境承载能力测度方法,对京津冀地区中河北和天津县级行政区所辖海域的海洋资源环境承载能力预警等级试评估结果如图 4所示,秦皇岛市辖区(包含市内3区)和抚宁县为中警,黄骅市为极重警,其他评价单元均为重警。其中,作为中警区的秦皇岛市辖区和抚宁县,其海洋资源环境损耗程度均也呈现出加剧趋势。因此,京津冀海域整体的资源环境承载能力不容乐观。

|

| 图 4 京津冀海洋资源环境承载能力试评估结果示意图 |

海洋生态退化、岸线过度开发、海域环境污染受损、天然渔业资源衰退是影响河北省和天津市各海域评价单元资源环境承载能力的四大主要因素;其中,海洋生态退化和岸线过度开发主要由海岸带高强度的开发活动所致,海域环境污染受损则主要受到流域性农业污染和生活污水排放等的综合影响。

根据《京津冀协同发展规划纲要》确定的区域发展整体定位以及“一核、双城、三轴、四区、多节点”的空间布局,京津冀东部滨海地区未来将成为承接内陆产业转移和功能疏解的“东部滨海发展区”,钢铁、石化等重工业将继续向东部滨海地区聚集,对海洋空间资源的需求居高不下;京津冀地区已经过载并持续增长的大量人口导致区域水资源短缺形势更加严峻、流域性氮磷污染物的减排任务艰巨[15]。由于渤海湾所在的整个渤海海域资源环境承载能力总体不足,对京津冀地区发展压力的缓冲作用有限,如果应对不当,区域海洋资源环境损耗加剧的趋势将更加严峻,并可能影响京津冀地区乃至环渤海区域的可持续发展。

4 结论与展望(1)海洋资源环境承载能力测度意义重大。海洋资源环境承载能力是评估测度区域经济社会可持续发展水平的重要指标,也是调控优化“生态、生产、生活”空间布局,促进发展方式转变和产业结构升级等的重要依据。

(2)以京津冀海洋承载能力测度带动环渤海地区可持续发展。京津冀地区应尽快建立陆海统筹的资源环境承载能力动态监测、评估和预警机制,探寻疏解沿海地区承载压力、增强承载能力的有效途径,带动环渤海地区的整体协同发展和可持续发展。

(3)推进更加全面客观的承载能力测度方法。以县级行政区为评价单元的海洋资源环境承载能力测度方法是一种相对承载力评估方法,具有一定局限性。未来需以海洋生态系统为基础,处理好生态区划、功能区划、行政区划等的关系,进一步深化不同时空尺度海洋资源环境潜在承载力、综合承载力等的研究,并与自然资源资产负债表、海域有偿使用等相关研究紧密结合,全面分析和客观判断区域海洋资源环境承载状况和承载潜力。

(4)推进海洋资源供给从近岸走向深蓝。海洋资源环境承载能力具有显著的系统性、开放性、复合性、陆海关联性等特点,未来还应紧密结合“拓展蓝色经济空间”的战略部署,推动陆海统筹和跨区域合作,通过发展深蓝经济、实施“走出去”战略等,在有效获取区域社会经济发展对海洋资源需求的同时,减轻近岸海域开发压力,恢复和改善近岸海洋生态环境质量状况,促进海洋资源供给从生产要素向消费要素的转变。

| [1] | 孙松. 我国海洋资源的合理开发与保护. 中国科学院院刊 , 2013, 28 (2) : 264–268. |

| [2] | Abernethy V D. Carrying capacity:the tradition and policy implications of limits. Ethics in Science & Environmental Politics , 2001 : 9–18. |

| [3] | Malthus T R. An essay on the principle of population. London: Picketing, 1798. |

| [4] | Meadows D, Randers J. The limits to growth:a report for the club of rome's project on the predicament of mankind. New York: Universe Books, 1972. |

| [5] | William R, Wackernagel M. Ecological footprint and appropriated carrying capacity:what urban economics leaves out?. Environment and Urbanization , 1992, 4 (2) : 121–130. DOI:10.1177/095624789200400212 |

| [6] | 中国-东盟环境保护合作中心, 世界自然基金会.中国生态足迹与可持续消费研究报告.北京, 2014. |

| [7] | 樊杰. 资源环境承载能力评价. 北京: 科学出版社, 2009. |

| [8] | 韩增林, 狄乾斌, 刘锴. 海域承载力的理论与评价方法. 地域研究与开发 , 2006, 25 (1) : 1–5. |

| [9] | "基于环境承载力的环渤海经济活动影响监测与调控技术研究"项目组. 环渤海污染压力和海上响应的统筹调控研究. 北京: 海洋出版社, 2016. |

| [10] | 狄乾斌, 韩增林, 刘锴. 海域承载力研究的若干问题. 地理与地理信息科学 , 2004, 20 (5) : 50–53. |

| [11] | 刘容子. 环渤海地区海洋资源对经济发展的承载力研究. 北京: 海洋出版社, 2009. |

| [12] | 樊杰, 王亚飞, 汤青, 等. 全国资源环境承载能力监测预警(2014版)学术思路与总体技术流程. 地理科学 , 2015 (1) : 1–10. |

| [13] | 郭凤艳, 张春霞, 吕晓明, 等. 京津冀一体化大战略下的产业布局及功能分区探讨. 统计与管理 , 2015 (07) : 70–72. |

| [14] | 文魁, 祝尔娟, 等. 京津冀蓝皮书:京津冀发展报告(2013)——承载力测度与对策. 北京: 社科文献出版社, 2013. |

| [15] | 孟庆华. 基于生态足迹的京津冀人口容量研究. 林业资源管理 , 2014 (04) : 8–13. |