海岸带是指以海岸线为基线分别向陆地和海洋延伸一定宽度的带状区域,包括陆域与近岸海域。“千年生态系统评估”(The Millennium Ecosystem Assessment)项目将海岸带边界定义为“位于平均海深50 m与潮流线以上50 m之间的区域,或者自海岸向大陆延伸100km范围内的低地,包括珊瑚礁、高潮线与低潮线之间的区域、河口、滨海水产作业区及水草群落区” [1]。根据此定义,全球海岸带地区支撑了世界一半以上的人口,特别是沿海低海拔地区更是以其2%的陆地面积,养育了10%的世界人口[2]。海岸带不仅是人类经济和文化活动最为活跃的地区,同时还为人类提供了丰富的生态资源和重要的生态服务功能[3]。因此,海岸带的生态系统健康与人类福祉息息相关。

我国大陆海岸线长约18 000 km,海岸带主要位于国土东部和南部地区,这一区域仅占我国13%的陆地国土总面积,但却集中了全国大约50%的人口,贡献了60%以上的GNP(国民生产总值)[4]。海岸带生态系统在维持我国区域生态平衡、抵御生态灾害、保护生物多样性等方面提供了重要的生态功能,在我国经济社会发展进程中,起到了十分重要的保障性作用。据测算,中国海岸带生态系统的服务价值超过1万亿元/年,约占全国生态系统年总价值的1/5[5]。然而,我国海岸带地区目前正面临着诸如海平面上升、海岸侵蚀、生境破碎化、环境污染、富营养化和生物入侵等多方面的生态和环境问题,严重威胁了这一区域的生态系统健康[4]。特别是,外来生物入侵对海岸带生物多样性及其生态系统服务功能的影响尤为明显,引起了各级政府、社会公众和科学家们的极大关注[6]。本文在介绍国内外海岸带生物入侵现状的基础上,分析了外来种成功入侵海岸带的成因及其生态后果,并提出加强我国海岸带生物入侵管理的对策建议。

1 海岸带生物入侵现状及成因 1.1 海岸带生物入侵现状尽管生物入侵的概念早在1958年已由Elton [7]提出,但早期对这一问题的研究主要针对典型陆地生态系统展开,全球对海岸带生物入侵的重视则是从20世纪70年代后才开始[8, 9]。在这方面,对于入侵海岸带陆生植物的研究相对较早,如澳大利亚从1976年开始关注入侵其南部海岸带的菊科植物Chrysanthemoides monilifera,并对其成功入侵的机制和防治方法等进行了系统研究[9]。对海域外来种入侵的研究稍晚,20世纪80年代中叶压舱水的研究,引起了人们对跨大洋外来种入侵的重视[8]。目前,已发现入侵海岸带的外来种广泛分布于近海陆域、潮上带、潮间带和近海海域,主要涉及藻类、种子植物、刺胞动物、软体动物、节肢动物、尾索动物、寄生虫和病原体等多个生物类群;常被入侵的生境涵盖近海陆域、盐沼、红树林、海岸沙丘和浅海海域等各种类型[10-12]。

我国从20世纪90年代后期开始关注海岸带生物入侵问题。根据中国外来入侵物种数据库的统计,目前在我国形成入侵态势的753种外来物种中,涉及海岸带的入侵物种有196种,其比例超过我国总入侵种数的1/4[13]。在这些入侵种中,入侵植物的种类最多,有115种,占海岸带入侵种总数的60%;其次为小型无脊椎动物和一些微生物[13]。在入侵植物中,种类上虽以陆生植物居多,但引发严重后果的多为水生植物。值得注意的是,在入侵种中,除了目前已查明的典型入侵种,一些陆生或远洋外来种也有入侵到我国海岸带的风险[10, 12]。此外,由于我国海岸带入侵种的科学普查工作相对较为滞后,造成许多外来种的入侵现状并不明确。因此,我国海岸带的实际入侵物种数可能要超过目前已列入编目的数量。

1.2 海岸带生物入侵的途径和成因入侵海岸带的外来种主要经人类活动被有意或无意引入。在有意引入中,人为引种是外来种在海岸带入侵的重要途径。例如,原产于北美洲的互花米草(Spartina alterniflora),由于其具有良好的促淤能力,被引种到海岸带地区的盐沼湿地,已在全球泛滥成灾[6];再如一些外来农作物、水产动物和观赏植物被人为引进后,亦有可能逃逸到海岸带地区,从而造成生物入侵[10]。在无意引入中,运河的通航可间接促进外来种入侵到海岸带地区,如由于苏伊士运河的通航,红海的一些鱼类入侵到了地中海[14]。此外,远洋运输也是外来种入侵海岸带的重要途径,如随着世界航运的发展,大量浮游生物(如海鞘)通过货运船舶的压舱水被运输到世界各地[15];同时,休闲娱乐性质的航行旅游也促进了高入侵性的海鞘和藻类扩散传播[16]。

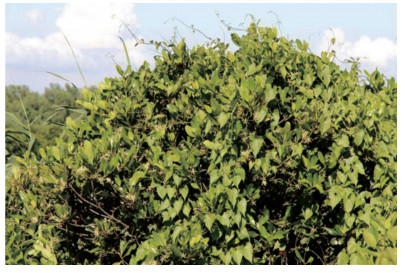

在我国,过去缺乏科学管理的人为引种(如引进高等植物和用于海产养殖的贝类等)是导致海岸带生物入侵的重要原因之一。除此而外,一些藻类则是通过压舱水进入近海海域而入侵;另外,有一些水生无脊椎动物通常是附着在越洋船只的底部,通过船舶携带入侵到我国海岸带区域[17]。特别值得一提的是,20世纪70年代末,我国也引入了互花米草在东部沿海滩涂种植,随后该植物在东部和南部海岸带扩散,目前从辽宁至广西、海南沿海皆有分布,形成了极其广泛的入侵局面(图 1)[6]。

|

| 图 1 在我国海岸带盐沼广泛入侵的互花米草 |

除了人为的有意引种和无意传入,外来种入侵我国海岸带还与诸多其他因素有关。我国大陆海岸线曲折漫长,气候类型多样,跨越热带、亚热带和温带3个主要气候带,具有复杂多变的环境条件,这为外来种在我国海岸带成功拓殖提供了得天独厚的外界条件。同时,海岸带生态系统通常盐碱度较高,经常受到潮汐等水文变化的影响,在这种高胁迫的生存条件下,海岸带生物群落结构通常相对比较简单,这也为内禀优势强大的外来种提供了成功入侵的机会。此外,频繁的人为干扰也是外来种入侵海岸带的重要成因,特别是沿海省份海岸带的围垦(图 2)、水产养殖以及土地利用方式的转变,造成了海岸带生物多样性的下降,生态系统抵御入侵的能力越来越弱[18],这可能会使我国海岸带生物入侵的趋势愈加恶化。

|

| 图 2 我国东海岸的围垦造地 |

生物入侵不仅会给海岸带区域的社会经济(如养殖业、农业等)与人类健康等带来不可忽视的危害,而且还会从个体、种群、群落和生态系统多个层次对土著生态系统造成严重的生态后果[19]。这里,我们仅概述世界范围内海岸带生物入侵的部分主要生态后果。(1)入侵种与本地种竞争,会压缩本地种的生存空间,造成后者种群数量的下降。例如,入侵美国加利福尼亚海岸带的滩栖螺(Batillaria attramentaria),表现出对资源的高效利用,存在逐渐取代本地种螺类加州角螺(Cerithidea californica)的风险[20]。(2)入侵种会改变被入侵地的群落组成和食物网结构。在美国加利福尼亚州的塔玛丽湾,入侵种普通滨蟹(Carcinus maenas)强烈偏好于取食土著牡蛎,破坏了土著生态系统的食物网结构,最终导致本土牡蛎的栖息地丧失[21]。(3)入侵种可能影响被入侵生态系统土壤的营养状况,改变能量流动和物质循环。例如,入侵到澳大利亚海岸沙丘的菊科植物C.monilifera的凋落物改变了当地土壤的碳氮含量,从而影响到当地生态系统的生物地球化学循环过程[22]。(4)一些病原体和寄生虫的入侵,则严重危害了海岸带地区的渔业和农业发展,甚至威胁到人体健康。譬如,压舱水带来的外来有害微生物可严重威胁海岸带养殖业;在对抵达美国切萨皮克湾的船只压舱水的调查中甚至发现,所有样本里都出现了能导致人类流行性霍乱的霍乱弧菌(Vibrio cholerae)[23]。

与全球其他海岸带地区的境况类似,我国的海岸带生物入侵造成的生态后果同样十分严重。例如,外来植物薇甘菊(Mikania micrantha)入侵我国海岸带红树林生境后(图 3),与红树林争夺资源,严重危害红树植物的生存[12];南部沿海重要的入侵物种之一沙筛贝(Mytilopsis sallei)能降低土著附着生物的群落多样性[24];夜光藻(Noctiluca scintillans)、多环旋沟藻(Cochlodinium polykrikoides)和球形棕囊藻(Phaeocystis globosa)等入侵我国近陆海岸地区,引发过超过100km2的赤潮灾害[25],严重危害了沿海海域的生态系统健康。有些极具威胁的海岸带入侵种甚至能造成全方位、多层次的复合影响。以前文提及到的互花米草为例,其在长江口盐沼湿地的入侵,造成了长江口特有土著种海三棱藨草(Scirpus mariqueter)分布区的严重萎缩,甚至局部灭绝,改变了当地昆虫和鸟类的群落结构,对土壤线虫和根际微生物的多样性也产生了深刻影响;同时,其入侵后通过对底栖食物网的影响,进一步改变了被入侵地的营养结构,还改变了被入侵盐沼的碳库和氮库,深刻地影响了生态系统的生物地球化学循环;这些改变已大大降低了长江口盐沼湿地的生态系统服务价值[6]。为此,上海市政府耗资13亿元人民币来控制这一入侵植物,并修复因其入侵而受损的盐沼湿地——崇明东滩鸟类栖息地。

|

| 图 3 入侵植物薇甘菊与土著红树林植物争夺生存空间 |

面对海岸带生物入侵的严峻形势,我国亟需制定更加系统有效的针对性方案,从而更好地应对和管理海岸带生物入侵带来的诸多问题。目前,北美、欧洲、澳大利亚等地区和国家对海岸带生物入侵的现状都进行了长期且系统的科学考察,对主要入侵物种的生态学特性、入侵机制与影响以及防治方法等进行了大量研究。然而,在我国,除了对影响比较严重的个别入侵种进行了针对性的研究和治理外[26],事实上对广袤的海岸带上入侵物种的详细家底,目前仍缺乏全面系统的了解。因此,对我国海岸带入侵种进行全面的科学考察,查清其种类及分布十分必要,这是我国当前海岸带入侵种管理最重要的基础性工作。

3.2 开展我国海岸带主要外来物种的风险分析对外来种进行风险分析是实现其科学管理的重要前提,有效的风险评估能帮助我们更好地预防海岸带生物入侵[27-29]。生物入侵风险分析研究在农、林生态系统中已有较好基础,但这些研究往往侧重于考虑经济损失方面;而从外来种对自然生态系统的生物多样性和生态系统服务功能影响的角度入手,开展生物入侵风险分析的案例相对较少,特别是针对海岸带生态系统外来种入侵的风险分析更显不足。鉴于我国海岸带的特殊地位,有必要尽早在科学考察的基础上,结合国内外经验,建立一套符合海岸带特点的风险评估体系,对主要外来种和计划引进物种进行系统的风险分析,预防新外来种在我国海岸带的入侵。

3.3 加强海岸带主要入侵种的生态学研究随着人类对生态系统变化和稳定性维持的重视,全面评价外来种入侵对生态系统的影响已成为当前入侵生物学领域的研究热点之一。鉴于我国目前海岸带生物入侵的研究仍然局限于个别入侵种,我们建议,在今后一段时间,有必要从多个角度出发,针对更多外来种(包括植物、动物和微生物)的入侵成因及其对海岸带生态系统的影响展开系统而深入的研究。特别是,要从生态系统水平出发,加强外来种入侵的机制以及其对海岸带生态系统的结构和组成、生物地球化学循环、生态系统服务以及生态安全等方面的影响研究;同时,还应加深对全球变化与海岸带生物入侵的相互作用及其后果的理解;此外,还要从服务于海岸带经济和生产的角度出发,加强外来种入侵对沿海养殖业和航运等方面的影响及其机制研究。在充分研究了主要外来种入侵机制与影响的基础上,进而研究并提出具有针对性的控制与管理对策。

3.4 建立完善的海岸带生物入侵管理的法律法规和政策制度建立完善的法律法规和政策制度是外来种入侵管理的重要保障。虽然我国已颁布了《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《植物检疫条例》《中华人民共和国动物防疫法》和《中华人民共和国海洋环境保护法》等法律法规,但针对海岸带生物入侵的法律法规体系建设还比较薄弱;因此,这方面的工作应当进一步重点完善。同时,由于海岸带的地位特殊,对入侵种的管理将涉及渔业、养殖业、航运、检验检疫等多个部门,因此,在管理上还需要与国家其他行业部门进行有效的协调与合作,共同推进海岸带生物入侵的综合管理。

3.5 加强压舱水的监控与国际合作以共同应对海岸带生物入侵问题海洋具有全球的连通性,海岸带生物入侵管理是一个全球性问题,因此积极参与并寻求海岸带生物入侵管理的国际合作十分重要。虽然我国已加入联合国《生物多样性保护公约》,但海岸带生物入侵管理的全球性合作仍需进一步加强。特别是,压舱水监控的全球协作工作十分重要。压舱水引发的生物入侵问题广泛存在于全球航运中[15],压舱水带来的生物入侵危害于1985年被首次提出以后[8],美国和加拿大首先开始注意压舱水的管理,随后很多国家建立了相应的管理条例,我国也应尽快出台相应的管理措施。国际海事组织在2004年通过了《控制和管理船只压载水和沉积物国际公约》;截至2015年底,全球已有47个国家签署了该公约[30],我国目前尚未加入此公约,建议国家有关部门深入研究,积极加入这一公约。虽然压舱水管理的国际合作进程十分艰难,但在全球化的今天,与压舱水紧密相关的海岸带生物入侵问题,必然需要各国通力合作才能得到有效的解决,我国作为一个负责任的大国,理应在这些全球性的重大公益性事务中体现出大国应有的地位和话语权。

| [1] | Board M A. Millennium ecosystem assessment. Washington, DC:New Island, 2005. |

| [2] | Mcgranahan G, Balk D, Anderson B. The rising tide:assessing the risks of climate change and human settlements in low elevation coastal zones. Environment & Urbanization , 2007, 19 (1) : 17–37. |

| [3] | Barbier E B, Hacker S D, Kennedy C, et al. The value of estuarine and coastal ecosystem services. Ecological Monographs , 2011, 81 (2) : 169–193. DOI:10.1890/10-1510.1 |

| [4] | 王宁, 张利权, 袁琳, 等. 气候变化影响下海岸带脆弱性评估研究进展. 生态学报 , 2012, 32 (7) : 2248–2258. |

| [5] | 陈仲新, 张新时. 中国生态系统效益的价值. 科学通报 , 2000, 45 (1) : 17–22. |

| [6] | Li B, Liao C Z, Zhang X D, et al. Spartina alterniflora invasions in the Yangtze River estuary, China:an overview of current status and ecosystem effects. Ecological Engineering , 2009, 35 (4) : 511–520. DOI:10.1016/j.ecoleng.2008.05.013 |

| [7] | Elton C S. The Ecology of Invasions by Animals and Plants. New York:Springer US, 1958. |

| [8] | Carlton J T. Transoceanic and interoceanic dispersal of coastal marine organisms:the biology of ballast water. Oceanography and Marine Biology , 1985, 23 : 313–371. |

| [9] | Scott J K. Population ecology of Chrysanthemiodes monilifera in South Africa:implications for its control in Australia. Journal of Applied Ecology , 1996, 33 (6) : 1496–1508. DOI:10.2307/2404788 |

| [10] | Ruiz G M, Fofonoff P W, Carlton J T, et al. Invasive of coastal marine communities in North America:apparent patterns, processes, and biases. Annual Review of Ecology & Systematics , 2003, 31 (2000) : 481–531. |

| [11] | Williams S L, Grosholz E D. The invasive species challenge in estuarine and coastal environments:marrying management and science. Estuaries and Coasts , 2008, 31 (1) : 3–20. DOI:10.1007/s12237-007-9031-6 |

| [12] | Ren H, Guo Q F, Liu H, et al. Patterns of alien plant invasion across coastal bay areas in southern China. Journal of Coastal Research , 2014, 30 (3) : 448–455. |

| [13] | 中国外来入侵物种数据库.[2016-5-3]. http://www.chinaias.cn. |

| [14] | Mavruk S, Avsar D. Non-native fishes in the Mediterranean from the Red Sea, by way of the Suez Canal. Reviews in Fish Biology & Fisheries , 2008, 18 (3) : 251–262. |

| [15] | Chan F T, Bailey S A, Wiley C J, et al. Relative risk assessment for ballast-mediated invasions at Canadian Arctic ports. Biological Invasions , 2013, 15 (2) : 295–308. DOI:10.1007/s10530-012-0284-z |

| [16] | Clarke M C, Pakhomov E A, Therriault T W. Recreational boating:a large unregulated vector transporting marine invasive species. Diversity and Distributions , 2011, 17 (6) : 1161–1172. DOI:10.1111/ddi.2011.17.issue-6 |

| [17] | 徐海根. 中国外来入侵物种编目. 北京: 中国环境科学出版社, 2004. |

| [18] | Ma Z J, Melville D S, Liu J G, et al. Rethinking China's new great wall. Science , 2014, 346 (6212) : 912–914. DOI:10.1126/science.1257258 |

| [19] | Grosholz E. Ecological and evolutionary consequences of coastal invasions. Trends in Ecology & Evolution , 2002, 17 (1) : 22–27. |

| [20] | Byers J E. Competition between two estuarine snails:implications for invasions of exotic species. Ecology , 2000, 81 (5) : 1225–1239. DOI:10.1890/0012-9658(2000)081[1225:CBTESI]2.0.CO;2 |

| [21] | Kimbro D L, Grosholz E D, Baukus A J, et al. Invasive species cause large-scale loss of native California oyster habitat by disrupting trophic cascades. Oecologia , 2009, 160 (3) : 563–575. DOI:10.1007/s00442-009-1322-0 |

| [22] | Lindsay E A, French K. Litter fall and nitrogen cycling following invasion by Chrysanthemoides monilifera ssp. rotundata in coastal Australia. Journal of Applied Ecology , 2005, 42 (3) : 556–566. |

| [23] | Ruiz G M, Rawlings T K, Dobbs F C, et al. Global spread of microorganisms by ships. Nature , 2000, 408 (6808) : 49–50. DOI:10.1038/35040695 |

| [24] | 宋积文, 董艳红, 李海涛, 等. 中国近海入侵贝类及其影响. 生物安全学报 , 2015, 24 (3) : 177–183. |

| [25] | 中国海洋灾害公报.[2016-5-6]. http://www.coi.gov.cn/gongbao/zaihai/. |

| [26] | 鞠瑞亭, 李慧, 石正人, 等. 近十年中国生物入侵研究进展. 生物多样性 , 2012, 20 (5) : 581–611. |

| [27] | Andersen M C, Adams H, Hope B, et al. Risk analysis for invasive species:general framework and research needs. Risk Analysis , 2004, 24 (4) : 893–900. DOI:10.1111/risk.2004.24.issue-4 |

| [28] | Williams S L, Davidson I C, Pasari J R, et al. Managing multiple vectors for marine invasions in an increasingly connected world. BioScience , 2013, 63 (12) : 952–966. DOI:10.1525/bio.2013.63.12.8 |

| [29] | Crafton R E. Modeling invasion risk for coastal marine species utilizing environmental and transport vector data. Hydrobiologia , 2015, 746 (1) : 349–362. DOI:10.1007/s10750-014-2027-x |

| [30] | International Maritime Organization (IMO).[2016-5-10]. http://www.imo.org. |