海岸带湿地生态系统是位于海陆交互界面,受陆海相互作用最为显著的生态系统,包括潮间带盐水沼泽、红树林以及海草床等,是世界上生产力最高的生态系统之一[1, 2]。目前,全球范围内共有海岸带湿地生态系统4.5×108ha,覆盖自低纬度(赤道)至高纬度(苔原)的主要河口与大部分海岸带地区[3]。由于其独特的生态系统结构和生物地球化学循环过程,海岸带湿地生态系统为全球人类活动最为活跃的海岸带地区提供了海岸防护、侵蚀控制、蓝碳固定、水质净化、污染物降解、区域气候调节、动植物栖息地提供以及教育、科研、景观等生态与人文服务[4],单位面积的海岸带生态系统为海岸带地区提供的服务功能价值达10 000 $/ha,其生态环境的价值与意义非同一般[5]。

我国海域辽阔,海岸线漫长,拥有超过3.2×104km的海岸线,包括1.8×104km的陆地岸线以及1.4×104km的岛屿岸线,有众多的河口、海湾和岛屿,具有海岸带湿地类型丰富、生物多样性高的特点。我国的海岸带湿地主要分布在沿海地区11个省市(自治区)和港澳台地区,主要类型包括永久性浅海水域、河口水域、海草床、珊瑚礁、岩石性海岸、沙滩砾石与卵石滩、滩涂、盐沼、潮间带森林湿地、咸水或碱水泻湖、海岸淡水湖和海滨岩溶洞穴水系。从地域上看,我国海岸带湿地以杭州湾为界, 分为杭州湾以南和以北两个部分。杭州湾以南以基岩性海滩为主,从海南省至福建省北部沿海滩涂及台湾西海岸均有天然红树林分布,在西沙群岛、南沙群岛及台湾岛、海南岛沿海还分布有热带珊瑚礁。杭州湾以北区域,除山东半岛东北部和辽东半岛的东南部基岩性海滩外,多为砂质和淤泥质海滩,由环渤海浅海滩涂湿地和江苏浅海滩涂湿地组成。

海岸带湿地是脆弱的生态敏感区,也是我国湿地保护的薄弱环节。近年来,由于海平面上升加剧、环境污染、外来物种入侵、海岸带围垦等自然和人为因素的影响,海岸带湿地受到的威胁日趋严重,海岸带湿地生态系统不断退化甚至消失,给我国沿海城市带来巨大生态威胁和环境风险。研究表明,在过去的60多年里,由于自然和人为因素的影响,我国的海岸带湿地遭受到极大的破坏[6, 7],海岸湿地资源的不合理开发和利用导致海岸带湿地生态系统的结构和功能发生重大变化。截至2012年,我国有超过30%的原生砂质海岸遭到开发活动破坏,超过60%的沿岸沙坝、海岸泻湖等地貌景观被损毁,重点海湾较1990年湿地面积平均缩减19.1%[6]。从1950到2014年,总共损失了8.01×106 ha的海岸带湿地,总丧失率为58.0%[8]。此外,研究表明,1985—2010年间有754 697 ha的海岸带湿地以年围垦率5.9%的速度被围垦。海岸带湿地面积的急剧减少甚至消失,特别表现在渤海湾、长江三角洲、珠江三角洲3个主要经济区域,其湿地围垦强度相对较高[9]。盐沼和淤泥质沙滩是我国海岸带湿地的主要类型,根据国家海洋局的最新报告,自20世纪50年代起,我国的盐沼和淤泥质沙滩面积已经下降了57%[10];截至20世纪90年代末,我国仅拥有57 000 ha的盐沼,至少有708 000 ha的盐沼被开垦而丧失[10, 11]。自1979年我国第一次引入互花米草,迄今已有34 451 ha的本土潮沼湿地植被互花米草取代[12]。在中国海岸带南部,红树林减少了73%,珊瑚礁减少了80%[10]。特别是华南地区,近40年来总体丧失了大约3.34 × 104 ha的海岸带湿地,丧失率达69.15%[8],红树林面积从40 000 ha减至15 122 ha[13]。而近15年来,南海近海环礁和群岛的6个国家的珊瑚覆盖率也已经从60%以上,下降至20%左右[14]。

因此可见,由于人为和自然因素的多重影响,我国海岸带湿地生态系统面临极大的威胁,湿地不断退化。为实现海岸带湿地生态系统的科学管理与合理利用,保障沿海区域社会经济与生态环境的稳定和谐与可持续发展,本文通过对造成海岸带湿地退化的多种威胁因素进行分析,提出适用于我国海岸带的湿地保护与利用策略,以期为海岸带湿地生态系统的综合可持续管理与保护提供决策支持。

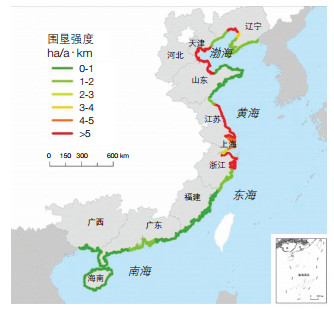

1 海岸带湿地退化成因分析 1.1 海岸带围垦与海岸工程过度的海岸带围垦活动是当前造成我国海岸带湿地生态系统大量丧失和退化的主要原因之一[9, 15, 16],人们通过高强度的圈围海岸带湿地获得新的土地资源,满足沿海地区社会经济高速发展与快速城市化过程中的土地需求[17]。围垦造陆大量攫取湿地生态系统土地资源,使海岸带湿地转变为其他湿地类型或其他土地利用类型,在满足经济发展土地需求的同时直接导致海岸带湿地大量消失[7, 18]。历史遥感影像资料解译表明,1985—2010年间,我国海岸带地区围垦海岸带湿地超过750 000 ha(图 1),岸线年均向海推进17 m,主要用于满足农田、养殖塘、建筑用地以及各类工业用地等的土地需求[9, 19]。围垦大堤的工程建设,隔断了海岸带区域湿地生态系统与邻近浅海水域的物质和能量交换,改变了湿地生态系统的性质,造成湿地生态系统功能与结构的退化和丧失[20-22]。

|

| 图 1 中国大陆海岸带地区围垦强度图 (海岸带围垦是中国海岸带湿地退化的主要原因,围垦强度与海岸带湿地退化程度具有显著相关性) |

由于围垦造成的海岸带湿地这一天然生态屏障的消失,随着全球气候变化加剧,则需要大量建设海岸保护工程来应对气候变化带来的灾害及风险。防波堤、防潮堤等硬质海岸工程的建设,改变了海岸带湿地原有的自然演化过程,造成湿地生态系统沉积环境、地貌形态、水文特征以及生态系统生物地球化学过程的变化,直接或间接影响湿地生态系统结构与功能,导致原有海岸带湿地栖息地生境面积缩小、景观格局破碎化,破坏了当地生态系统食物链与能量网,生物多样性降低,湿地生态系统不断退化[23-28]。

1.2 城市化建设与土地利用变化我国沿海地区是经济社会发展最为活跃的地区,城市化进程迅速,对海岸带湿地生态系统造成巨大的生态环境压力[17]。自改革开放以来,中国大部分城市进入了快速城市化的阶段。尤其是东南沿海城市,经济、人口的快速增长带来的城市生存空间压力,推动城区的迅速扩张,产生巨大的土地需求[29]。20世纪90年代以来,市场经济的发展更是扩大了东部沿海城市贸易量,需要建设大量港口、码头以应对巨大的贸易吞吐量、适应经济快速发展的步伐。然而,这一过程所带来的土地需求主要通过大量围垦滨海湿地来满足,典型区域如河北唐山的曹妃甸滨海新区、天津新港建设、上海南汇新城等大量沿海新兴城区[17]。城市扩张与高强度人类活动对海岸带湿地生态系统的干扰与介入,导致海岸带湿地生境大面积减小,景观破碎度增加,生态系统水动力与生化过程发生改变,环境污染加剧,生态系统退化[23]。研究表明,已有超过50 000 ha的长江口海岸带湿地完全丧失,人工湿地类型比例上升,海岸带城市地区灾害风险度显著上升[30]。

1.3 海岸带养殖近年来我国海岸带地区养殖业蓬勃发展,据统计,海南省1 822.8 km自然岸线中有362.2 km养殖区岸线[31],占比19.9%。海水养殖业的发展带来了经济效益,但水产养殖区的扩大不断压缩海岸带自然湿地空间。近50年来,中国沿海兴建的养殖面积已达到100 000 ha[32]。2000年以后福州海岸带水产养殖区面积一直稳步增长,且均主要由天然湿地等转化为而来[33]。1980—2008年间江苏盐城海岸带自然湿地面积减少了33%,其中一大部分转化为养殖水域[34]。不合理的海水养殖易引起海水富营养化,造成湿地生境失调、湿地环境调配功能降低、生态环境恶化。同时,养殖区域的迅速增加使海岸带湿地景观类型单一化,生物多样性下降,降低生态系统的稳定性,减弱湿地蓄洪防涝、降解污染、改善环境等功能。

1.4 外来物种入侵外来物种入侵导致海岸带湿地物种多样性丧失、降低湿地的社会经济价值、破坏海岸带湿地生态系统和景观,是海岸带湿地生态系统健康状况的重要影响因素,也是导致其退化的成因之一[35, 36]。2006年中国湿地生态系统中有外来入侵植物10种,隶属7科;入侵动物53种,包括哺乳类、鸟类、爬行类等8类[37]。

外来入侵种引入后,通过快速生长扩散,与本地种竞争抢占生态位,改变海岸带湿地生态系统。以互花米草为例,它在促淤消浪、抵御风暴潮等方面发挥了很好的效益,但其在海岸带湿地表现出极强的适应能力和扩散能力。自1995年在崇明东滩发现互花米草以来,其在东滩盐沼植被中所占比重越来越大,侵占了本地种芦苇和海三棱藨草群落的生长空间,并在崇明东滩高程较高的光滩区域快速扩散[38-40]。互花米草入侵导致东滩鸟类自然保护区内植物群落种类、高度、密度和地上生物量发生巨大变化;互花米草群落中线虫群落的生物多样性明显低于芦苇群落和藨草群落;互花米草入侵还改变了底栖无脊椎动物群落结构,崇明东滩堇拟沼螺数量增加,而草食和腐生无脊椎动物数量下降。由于大部分水鸟选择泥滩和藨草群落作为栖息地和觅食地,互花米草的大肆扩散严重影响了丹顶鹤等湿地鸟类在海岸带湿地区的空间分布和生物多样性[41-43]。此外,互花米草的蔓延还改变了海岸带湿地生态系统碳、氮循环,Zhang等人[44]发现互花米草通过增加初级生产力和土壤的残留输入来增加土壤中的碳氮储存,并估计了0—10 cm土层中互花米草群落每年碳累计率达213 kg/ha。

1.5 环境污染环境污染是当前海岸带湿地环境损害和湿地动植物生境丧失的主要原因之一,污染源主要是工农业生产、生活和沿岸养殖业所产生的污水。污水污染破坏原有生境、摧毁生物栖息地,使海岸带湿地系统生产力下降[45]。重金属的排放不仅会对水生生态系统造成影响,同时也会通过饮用水的污染影响人类健康,而污染物直接毒害湿地生物又通过生物富集效应和食物链最终将毒物传递给人类[46]。以重金属为代表的水体污染会对水生生物多样性产生长期甚至致命的影响,对海岸带湿地生物育种造成障碍并使其对疾病的敏感性相对提高[47]。在河口环境中,污染源排放的重金属可能吸附在悬浮颗粒物上并发生沉积。河口区咸淡水混合导致pH值和盐份变化,水体中的重金属也会通过混凝、絮凝、共沉淀等途径进入沉积物或湿地土壤,湿地土壤/沉积物中累积的部分重金属可被植物根系吸收富集或转移到植物地上部分,从而改变重金属在湿地沉积物中的含量和分布特征并对湿地生产力和生物栖息生境产生不利影响[48]。近几十年来,大规模石油开发和农业开垦等高强度人类活动和气候变化的复合作用已经导致黄河三角洲湿地生态系统出现了一定程度的退化,而重金属污染则是该区湿地退化的一个重要驱动因素[48]。

1.6 海岸侵蚀滨海湿地作为重要的生态系统因其具有高生物生产量,在发挥野生动物栖息地支持等生态作用的同时[49],湿地植被与地貌之间的反馈作用也使得湿地能够抵御沿海侵蚀和土地损失[50]。由于海平面上升以及上游入海水沙减少等原因,滨海湿地因海岸不断侵蚀而蚀退消失[51]。我国海岸侵蚀具有普遍性、多样性和发展加剧的特点,侵蚀岸线的长度已占全国大陆海岸线的1/3以上[52]。据统计,目前除一些大型河流的行水河道外,我国约有70%的砂质海岸和大部分处于开阔水域的泥质潮滩、珊瑚礁海岸均遭受侵蚀灾害,侵蚀程度在长江以北重于以南[20]。海岸侵蚀已经给湿地生态系统带来巨大危害。

1.7 海平面加速上升当前,化石燃料的燃烧和畜牧业产生[53]的温室气体及其对气候变化的影响正在成为各国政府机构、科研人员和社会公众关注的焦点。海岸带盐沼湿地通过矿物沉积和有机质的积累保持与海平面的平衡[54],但其沉积速度远赶不上海平面上升速度[55],导致湿地面积和总生物量不断下降[56],湿地类型由高级类型向低级类型逆向演替[57]。全球变化和海平面上升给沿海湿地生态系统服务和生物多样性带来了巨大挑战[58]。

政府间气候变化专门委员会(IntergovernmentalPanel on Climate Change, IPCC)根据过去的温度情境与海平面变化重建了公元200年—公元2100年的温度和海平面关系[59]。IPCC第四次评估报告(The FourthAssessment Report, AR4)指出,到2100年,海平面将上升18 cm—59 cm。这样的上升速度将会淹没沿海湿地和低地,侵蚀沙滩,增加洪水的风险,增加河口、蓄水层和湿地的盐度[60]。英国国立密德萨斯大学洪水灾害研究中心的Nicholls等人[61]预测,到21世纪80年代,海平面上升将会导致全球22%的湿地退化,叠加人为因素影响,超过70%的湿地可能会消失。2015年《中国海平面公报》显示,1980—2015年中国沿海海平面上升速率为3 mm/a,高于同期全球平均水平,2015年中国沿海平面为1980年以来的第4高位。较高的海平面上升速率加剧了中国沿海风暴潮、海岸侵蚀、海水入侵与土壤盐渍化等灾害,给沿海地区生产生活和经济社会发展造成了一定影响[62]。

2 海岸带湿地退化应对策略 2.1 基于生态系统的海岸带综合管理在社会经济高速发展和城市化快速推进的海岸带地区,如何在保持现有经济增长水平的同时,实现海岸带地区的生态环境安全和社会经济健康发展,是当前海岸带综合管理的重要研究问题。传统的海岸建设工程造成海岸带湿地生态系统丧失的开发方式已经不能满足可持续发展要求,也难以应对随着全球气候变化所带来的海岸带灾害风险。因此,必须对现有的海岸带利用与管理方式作出调整和改变,才能实现海岸带地区的生态环境与社会经济的稳定健康和可持续发展。

退还已经围垦的湿地,通过生态工程措施恢复原有海岸湿地生态系统,形成稳定的生态屏障来抵御全球气候变化所带来的自然灾害[63]。成熟稳定的生态岸线能够消减极端天气带来的巨大波浪能量,减轻海岸带地区的灾害风险,降低受灾发生的生命财产损失,欧洲许多国家已将生态岸线付诸实践,并取得较好的效果[64, 65]。我国海岸带地区人口密集,城市空间扩张迅速,需要大量的土地资源,难以付出大量空间资源来实施自然的生态岸线工程。因此,应针对我国目前的海岸带地区现实情况,找到海岸带湿地生态系统开发与保护的平衡点,通过维持一定数量和结构的原生海岸带湿地生态系统,并在一定程度上有效利用海岸带湿地生态系统资源,实现经济与生态环境的双重可持续发展。通过合理的规划设计,基于生态工程的原理,改造现有湿地生态系统,通过基于良好保护利用模式的空间规划,达到海岸带湿地生态功能服务价值以及经济利用价值的最大化。

因此,本文提出基于生态工程原理的湿地生态系统规划与管理策略,是未来我国海岸带地区实现社会经济与生态环境和谐发展的主要方向。

2.2 海岸带湿地退化评估与生态补偿构建完善的评估指标体系,定量评价海岸带湿地退化恢复效果,对实施的湿地保护和恢复工程进行科学评估,可为沿海地区经济发展与人地和谐提供决策依据,对掌握湿地退化动态、制定合理的管理措施具有重要的参考价值和指导意义[66]。近年来我国对湿地退化评估的研究取得了一定进展,对黄河三角洲滨海湿地[45]、三江平原湿地[67, 68]、云南纳帕海湿地[69]等均开展了湿地退化评价研究。但目前仍缺乏针对海岸带湿地的较为系统、完整的定量评估模型。因此,发展和完善现有的海岸带湿地退化评估模型,不仅要体现湿地宏观环境特征,如土壤特征、水文水质特征,还应该包括生物特征、景观特征、经济特征等,科学选取湿地两栖、鱼类、鸟类以及湿地面积、植被特征、流域变化等主要指标。建立完整的湿地生态评估模型,应充分利用遥感和地理信息系统技术对海岸带湿地进行监测和管理。通过构筑科学、高效的湿地退化评估系统,在准确评估海岸带湿地生态系统功能及服务价值的基础上,制定明确的海岸带湿地生态系统生态价值补偿办法,实现湿地生态服务价值的等效补偿,保证区域生态环境要素平衡。

2.3 基于“与自然共建”的海岸带湿地修复海岸带湿地面积减少、水质恶化、生物多样性和稳定性的降低是海岸带湿地生态系统退化的主要表现。目前海岸带湿地修复主要通过生态工程的方式改善湿地及邻近区域的水质、土壤、植被和动物的健康状况。传统修复多采用硬质工程,在短时间内快速、有效地直接对受到破坏的湿地生态系统进行改造、修复。考虑到自然界自身的系统动力过程,采用“与自然共建”(Buildwith nature)的新型湿地修复手段[70],是未来发展的主要方向,其思想是修复湿地时减少不必要的硬质工程,主要通过自然生态系统自身动力,实现与自然共建稳定的海岸带湿地生态系统。此外,通过围绕湿地植物-湿地生态系统的初级生产者,为湿地其他生物类群提供生长和新陈代谢所需的能量,针对湿地生态系统结构和功能的核心[71],进行“柔软”的生态工程修复,也是未来湿地修复的重要方向。修复的核心是对影响湿地植被生长的土壤养分、水淹时间、外来物种等制约因素进行合理调整,有效改良重度退化盐碱湿地土壤,降低土壤含盐量,提高土壤中的养分,增加植被的密度和盖度[72],从而实现对湿地生态系统的恢复。对于不耐水淹的植被,通过提高滩涂高程,恢复其适宜生长的中高潮滩滩涂[73]。通过种植本地种,抢占生存空间,有效防止外来物种入侵,从而恢复海岸带湿地生态系统的生物多样性和稳定性[39]。

2.4 建立天地一体化的海岸带湿地动态监测系统湿地生态系统作为生态文明建设的重要组成部分,实现海岸带湿地生态系统环境质量和退化状况监测的全面覆盖,建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的海岸带湿地生态物联网观测系统,是应对我国海岸带湿地退化的重要手段。2013年,由中科院、国家林业局、中国农科院及相关高校联合成立的中国湿地生态系统野外站联盟,已经建设了21个野外湿地生态系统研究台站,监测的湿地类型包括高原湿地、湖泊湿地、红树林湿地等类型。但在海岸带监测方面,现阶段仍需要在已有环境监测系统的基础上,补充和完善环境监测网络建设规划,以环境遥感技术作为主要的监测手段,充分发挥环境遥感的技术优势;建立以环境遥感监测为主体、地面生态监测网络为补充的全国海岸带生态环境网络监测系统。成立海岸带湿地监测中心,建立全国的海岸带湿地动态数据库以及完善的湿地监测体系,切实服务于国家环境管理,为全国湿地保护管理提供科学依据[74]。

2.5 政策保障与科学管理(1)落实政策法规,健全海岸带湿地管理机制和体制。国家林业局已于2013年发布《湿地保护管理规定》,各地市也相继制定地方湿地管理办法、条例,2012年起全国陆续开展的生态红线划定工作,将部分海岸带重要湿地也纳入到生态红线内,加强了海岸带湿地资源的监管与保护。在海岸带湿地保护工作的实践中需有效落实以上相关的政策法规。同时协调林业、环保、海洋等多部门创新海岸带综合管理体制与协调管理机制。提升海岸带保护执法能力,对影响海岸带发展的非法占地、非法围填海、非法采挖海砂、非法养殖、海洋环境污染以及乱搭乱建等违法违规行为,依法进行清理整治。

(2)加大财政投入,引入多元投资机制。除采取行政控制性手段保护生态系统外,还应实施海岸带生态损害补偿、赔偿制度,建立陆源污染物排放溯源追究和生态补偿、赔偿机制。湿地生态补偿方式主要有资金补偿、政策补偿、自愿捐献和智力补偿等。湿地生态补偿标准的确定以海岸带湿地生态系统服务功能价值评估结果作为参考,根据当地的经济发展水平进行调整。设立海岸带湿地保护专项资金,支持湿地整治与保护项目。湿地资源的开发与保护应适当引入社会资本,形成湿地资源使用成本机制、价格机制和多元化投入机制,促进资源保护与经济相互融合、共同发展。加大对环保科技的支撑力度,加强对环保实用及关键共性新技术研究和开发项目的资金支持,拓展对外开放领域,扩大环保技术合作与交流。

(3)加强宣传教育,培育湿地保护文化。积极开展海岸带湿地保护宣传工作,普及湿地环保知识,使公众意识到海岸带湿地保护的紧迫性。宣传教育应将广泛性和针对性相结合,依托环境教育基地和媒体专栏、网络平台、创建示范等多种形式的载体,广泛宣传滨海湿地的环境功能及重要经济价值。同时,针对社会不同层面、不同人群,采取灵活多样的宣教方法。

| [1] | Costanza R, Darge R, Degroot R, et al. The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature , 1997, 387 (6630) : 253–260. DOI:10.1038/387253a0 |

| [2] | Mitsch W J, Gosselink J G. Wetlands, 2nd:van nostrand reinhold. New York: Elsevier, 1993. |

| [3] | Scott D B, Frail-Gauthier J, Mudie P J. Coastal wetlands of the world:geology, ecology, distribution and applications , 2014 . |

| [4] | Turner R K, Daily G C. The ecosystem services framework and natural capital conservation. Environmental and Resource Economics , 2008, 39 (1) : 25. DOI:10.1007/s10640-007-9176-6 |

| [5] | Barbier E B, Hacker S D, Kennedy C, et al. The value of estuarine and coastal ecosystem services. Ecological Monographs , 2011, 81 (2) : 169–193. DOI:10.1890/10-1510.1 |

| [6] | He Q, Bertness M D, Bruno J F, et al. Economic development and coastal ecosystem change in China. Scientific Reports , 2014, 4 : 1–9. |

| [7] | Jiang T, Pan J, Pu X, et al. Current status of coastal wetlands in China:degradation, restoration, and future management. Estuarine, Coastal and Shelf Science , 2015, 164 : 265–275. DOI:10.1016/j.ecss.2015.07.046 |

| [8] | Sun Z, Sun W, Tong C, et al. China's coastal wetlands:Conservation history, implementation efforts, existing issues and strategies for future improvement. Environment International , 2015, 79 : 25–41. DOI:10.1016/j.envint.2015.02.017 |

| [9] | Tian B, Wu W, Yang Z, et al. Drivers, trends, and potential impacts of long-term coastal reclamation in China from 1985 to 2010. Estuarine, Coastal and Shelf Science , 2016, 170 : 83–90. DOI:10.1016/j.ecss.2016.01.006 |

| [10] | Qiu J. Chinese survey reveals widespread coastal pollution:massive declines in coral reefs, mangrove swamps and wetlands. Nature , 2012, 6 : 3. |

| [11] | Yang S, Chen J. Coatal salt marshes and mangrove swamps in China. Chinese Journal of Oceanology and Limnology , 1995, 13 (4) : 318–324. DOI:10.1007/BF02889465 |

| [12] | Zuo P, Zhao S, Liu C A, et al. Distribution of spartina spp. along China's coast. Ecological Engineering , 2012, 40 : 160–166. DOI:10.1016/j.ecoleng.2011.12.014 |

| [13] | 彭逸生, 周炎武, 陈桂珠. 红树林湿地恢复研究进展. 生态学报 , 2008, 28 (2) : 786–797. |

| [14] | Hughes T P, Huang H, Young M A L. The wicked problem of China's disappearing coral reefs. Conservation Biology , 2013, 27 (2) : 261–269. DOI:10.1111/j.1523-1739.2012.01957.x |

| [15] | Ma Z, Melville D S, Liu J, et al. Rethinking China's new great wall. Science , 2014, 346 (6212) : 912–914. DOI:10.1126/science.1257258 |

| [16] | 安娜, 高乃云, 刘长娥. 中国湿地的退化原因、评价及保护. 生态学杂志 , 2008 (05) : 821–828. |

| [17] | Wang W, Liu H, Li Y, et al. Development and management of land reclamation in China. Ocean & Coastal Management , 2014, 102 : 415–425. |

| [18] | 高志强, 刘向阳, 宁吉才, 等. 基于遥感的近30a中国海岸线和围填海面积变化及成因分析. 农业工程学报 , 2014 (12) : 140–147. |

| [19] | 高义, 王辉, 苏奋振, 等. 中国大陆海岸线近30a的时空变化分析. 海洋学报(中文版) , 2013 (6) : 31–42. |

| [20] | 谷东起, 赵晓涛, 夏东兴. 中国海岸湿地退化压力因素的综合分析. 海洋学报(中文版) , 2003 (01) : 78–85. |

| [21] | 徐东霞, 章光新. 人类活动对中国滨海湿地的影响及其保护对策. 湿地科学 , 2007, 5 (3) : 282–288. |

| [22] | Wang M, Qi S, Zhang X. Wetland loss and degradation in the Yellow River Delta, Shandong Province of China. Environmental Earth Sciences , 2012, 67 (1) : 185–188. DOI:10.1007/s12665-011-1491-0 |

| [23] | 高义, 苏奋振, 孙晓宇, 等. 珠江口滨海湿地景观格局变化分析. 热带地理 , 2010 (3) : 215–220. |

| [24] | Tian B, Zhou Y, Zhang L, et al. Analyzing the habitat suitability for migratory birds at the Chongming Dongtan Nature Reserve in Shanghai, China. Estuarine, Coastal and Shelf Science , 2008, 80 (2) : 296–302. DOI:10.1016/j.ecss.2008.08.014 |

| [25] | She D L, Liu D D, Meng J J, et al. Hydrological responses on saline-sodic soil slopes in a coastal reclamation area of China. Catena , 2016, 144 : 130–140. DOI:10.1016/j.catena.2016.05.011 |

| [26] | Li Y, Shi Y, Zhu X, et al. Coastal wetland loss and environmental change due to rapid urban expansion in Lianyungang, Jiangsu, China. Regional Environmental Change , 2014, 14 (3) : 1175–1188. DOI:10.1007/s10113-013-0552-1 |

| [27] | She D, Fei Y, Liu Z, et al. Soil erosion characteristics of ditch banks during reclamation of a saline/sodic soil in a coastal region of China:Field investigation and rainfall simulation. Catena , 2014, 121 : 176–185. DOI:10.1016/j.catena.2014.05.010 |

| [28] | Bi X, Liu F, Pan X. Coastal projects in China:from reclamation to restoration. Environmental Science & Technology , 2012, 46 (9) : 4691–4692. |

| [29] | He Q, Bertness M D, Bruno J F, et al. Economic development and coastal ecosystem change in China. Scientific Reports , 2014, 4 : 9. |

| [30] | Tian B, Zhou Y, Thom R M, et al. Detecting wetland changes in Shanghai, China using FORMOSAT and Landsat TM imagery. Journal of Hydrology , 2015, 529 : 1–10. DOI:10.1016/j.jhydrol.2015.07.007 |

| [31] | 王堂源.海南省海岸带生态环境可持续发展实证研究.成都:成都理工大学, 2011. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10616-1011235599.htm |

| [32] | 徐东霞, 章光新. 人类活动对中国滨海湿地的影响及其保护对策. 湿地科学 , 2007 (3) : 282–288. |

| [33] | 汪小钦, 石义方, 魏兰, 等. 福州海岸带湿地分类与变化的遥感分析. 地球信息科学学报 , 2014 (5) : 833–838. |

| [34] | 欧维新, 杨桂山, 于兴修, 等. 盐城海岸带土地利用变化的生态环境效应研究. 资源科学 , 2004 (3) : 76–83. |

| [35] | 于辉, 王旭静. 浅谈外来物种入侵对湿地生态系统的影响. 防护林科技 , 2014 (8) : 66–67. |

| [36] | 张晓龙, 李培英, 李萍, 等. 中国滨海湿地研究现状与展望. 海洋科学进展 , 2005 (1) : 87–95. |

| [37] | 王虹扬, 黄沈发, 何春光, 等. 中国湿地生态系统的外来入侵种研究. 湿地科学 , 2006 (1) : 7–12. |

| [38] | 陈中义.互花米草入侵国际重要湿地崇明东滩的生态后果.上海:复旦大学, 2004. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10246-2004134992.htm |

| [39] | 黄华梅.上海滩涂盐沼植被的分布格局和时空动态研究.上海:华东师范大学, 2009. http://www.oalib.com/references/16743820 |

| [40] | 谢志发.长江河口互花米草盐沼与大型底栖动物群落之间生态学关系研究.上海:华东师范大学, 2007. 65. http://xuewen.cnki.net/CMFD-2007082184.nh.html |

| [41] | Chen H L, Li B, Hu J B, et al. Effects of Spartina alterniflora invasion on benthic nematode communities in the Yangtze Estuary. Marine Ecology Progress , 2007, 336 (12) : 99–110. |

| [42] | Ma Z, Li B, Jing K, et al. Effects of tidewater on the feeding ecology of hooded crane (Grus monacha) and conservation of their wintering habitats at Chongming Dongtan, China. Ecological Research , 2003, 18 (3) : 321–329. DOI:10.1046/j.1440-1703.2003.00557.x |

| [43] | Chen Z Y, Li B, Zhong Y, et al. Local competitive effects of introduced Spartina alterniflora on Scirpus mariqueter at Dongtan of Chongming Island, the Yangtze River estuary and their potential ecological consequences. Hydrobiologia , 2004, 528 (1-3) : 99–106. DOI:10.1007/s10750-004-1888-9 |

| [44] | Zhang Y, Ding W, Luo J, et al. Changes in soil organic carbon dynamics in an Eastern Chinese coastal wetland following invasion by a C4 plant Spartina alterniflora. Soil Biology and Biochemistry , 2010, 42 (10) : 1712–1720. DOI:10.1016/j.soilbio.2010.06.006 |

| [45] | 张晓龙, 刘乐军, 李培英, 等. 中国滨海湿地退化评估. 海洋通报 , 2014, 1 : 112–119. |

| [46] | Rai P K. Heavy metal pollution in aquatic ecosystems and its phytoremediation using wetland plants:an ecosustainable approach. International Journal of Phytoremediation , 2008, 10 (2) : 131–158. |

| [47] | Davis J A, Froend R. Loss and degradation of wetlands in southwestern Australia:underlying causes, consequences and solutions. Harvard:Belknap Press , 2005 : 13–23. |

| [48] | 王耀平, 白军红, 肖蓉, 等. 黄河口盐地碱蓬湿地土壤-植物系统重金属污染评价. 生态学报 , 2013, 33 (10) : 3083–3091. |

| [49] | Lin Q, Mendelssohn I A. The combined effects of phytoremediation and biostimulation in enhancing habitat restoration and oil degradation of petroleum contaminated wetlands. Ecological Engineering , 1998, 10 (3) : 263–274. DOI:10.1016/S0925-8574(98)00015-9 |

| [50] | Kirwan M L, Megonigal J P. Tidal wetland stability in the face of human impacts and sea-level rise. Nature , 2013, 504 (7478) : 53–60. DOI:10.1038/nature12856 |

| [51] | 杨世伦. 海岸环境和地貌过程导论. 北京: 海洋出版社, 2003. |

| [52] | 季子修. 中国海岸侵蚀特点及侵蚀加剧原因分析. 自然灾害学报 , 1996, 2 : 65–75. |

| [53] | Steinfeld H, Gerber P, Wassenaar T, et al. Livestock's long shadow:environmental issues and options. Livestocks Long Shadow Environmental Issues & Options , 2006, 16 (1) : 7. |

| [54] | Redfield A C. Ontogeny of a salt marsh estuary. Science , 1965, 147 (3653) : 50–55. DOI:10.1126/science.147.3653.50 |

| [55] | Jr J W D, Rybczyk J, Scarton F, et al. Soil accretionary dynamics, sea-level rise and the survival of wetlands in venice lagoon:a field and modelling approach. Estuarine Coastal & Shelf Science , 1999, 49 (5) : 607–628. |

| [56] | Morris J T, Sundareshwar P V, Nietch C T, et al. Responses of coastal wetlands to rising sea level. Ecology , 2002, 83 (10) : 2869–2877. DOI:10.1890/0012-9658(2002)083[2869:ROCWTR]2.0.CO;2 |

| [57] | 季子修, 蒋自巽. 海平面上升对长江三角洲附近沿海潮滩和湿地的影响. 海洋与湖沼 , 1994, 25 (06) : 582–590. |

| [58] | Grenfell S E, Callaway R M, Grenfell M C, et al. Will a rising sea sink some estuarine wetland ecosystems?. Science of the Total Environment , 2016, 554-555 : 276–292. DOI:10.1016/j.scitotenv.2016.02.196 |

| [59] | Grinsted A, Moore J C, Jevrejeva S. Reconstructing sea level from paleo and projected temperatures 200 to 2100 AD. Climate Dynamics , 2009, 34 (4) : 461–472. |

| [60] | Titus J G. Effect of climate change on sea level rise and the implications for world agriculture. Earthscan , 1990, 25 (12) : 1567–1572. |

| [61] | Nicholls R J, Hoozemans F M J, Marchand M. Increasing flood risk and wetland losses due to global sea-level rise:regional and global analyses. Global Environmental Change , 1999, 9 (Suppl 1) : 69–87. |

| [62] | 国家海洋局. 2015年中国海平面公报, 2016. |

| [63] | Cheong S, Silliman B, Wong P P, et al. Coastal adaptation with ecological engineering. Nature Climate Change , 2013, 3 (9) : 787–791. DOI:10.1038/nclimate1854 |

| [64] | Temmerman S, Meire P, Bouma T J, et al. Ecosystem-based coastal defence in the face of global change. Nature , 2013, 504 (7478) : 79–83. DOI:10.1038/nature12859 |

| [65] | Turner R K, Burgess D, Hadley D, et al. A cost-benefit appraisal of coastal managed realignment policy. Global Environmental Change , 2007, 17 (3-4) : 397–407. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2007.05.006 |

| [66] | 韩大勇, 杨永兴, 杨杨, 等. 湿地退化研究进展. 生态学报 , 2012 (4) : 289–303. |

| [67] | 郭雷, 马克明, 张易. 三江平原建三江地区30年湿地景观退化评价. 生态学报 , 2009 (6) : 3126–3135. |

| [68] | 刘晓辉, 吕宪国. 三江平原湿地生态系统固碳功能及其价值评估. 湿地科学 , 2008 (2) : 212–217. |

| [69] | 高士武, 李伟, 张曼胤, 等. 湿地退化评价研究进展. 世界林业研究 , 2008 (6) : 13–18. |

| [70] | Stive M J F, de Schipper M A, Luijendijk A P, et al. A new alternative to saving our beaches from sea-level rise:the sand engine. Journal of Coastal Research , 2013, 290 : 1001–1008. DOI:10.2112/JCOASTRES-D-13-00070.1 |

| [71] | 蔡友铭, 周云轩, 田波. 上海湿地. 上海: 上海科学技术出版社, 2014 : 5. |

| [72] | 管博, 于君宝, 陆兆华, 等. 黄河三角洲重度退化滨海湿地盐地碱蓬的生态修复效果. 生态学报 , 2011 (17) : 4835–4840. |

| [73] | 林鹏, 张宜辉, 杨志伟. 厦门海岸红树林的保护与生态恢复. 厦门大学学报(自然科学版) , 2005 (S1) : 1–6. |

| [74] | 杨一鹏, 韩福丽, 王桥, 等. 卫星遥感技术在环境保护中的应用:进展、问题及对策. 地理与地理信息科学 , 2011 (6) : 84–89. |