2. 中国科学院大学 北京 100049

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

海岸带同时受到陆地、海洋和大气的影响,动力机制复杂,是对气候变化和人类活动影响最敏感的区域,也是地球表层波动变化最频繁的区域,生态系统的脆弱性极为突出。海岸带经济社会发达,全球范围60%的人口汇集于海岸带,人口超过160万的城市有2/3位于海岸带,人类活动对海岸带环境和生态的影响极为深刻[1]。中国海岸线漫长,海岸带自然环境的多样性、复杂性、异质性、动态性特征突出,资源丰富、区位优越、人口集聚、经济社会发达,但存在的问题也极为多样和严峻,如:相对海平面上升加剧环境灾害和洪水风险;河流入海物质通量锐减,陆海相互作用的过程与机制变化显著;陆源污染加剧,环境恶化、生态退化,生态灾害趋于频繁;围填海规模与速度惊人,海岸带自然生境破坏严重,等等[2]。海岸线是海陆接触的分界线,其空间摆动与属性变化反映海岸带侵蚀—淤积过程的转变以及人类开发利用和保护岸线的方式与动态过程,监测海岸线变化是研究海岸带环境与生态变迁的有效途径,因此,海岸线变化特征已成为近年来国内外研究的热点问题[3]。

对海岸线变化的研究主要集中于两个方面:通过海岸线变化的速率及变化所引起的陆海面积变化来刻画海岸线的时空变化特征[4, 5];分析海岸线时空变化的特征与趋势,并探讨气候、地质、人类活动等因子对海岸线变化的影响作用[6-9]。国家尺度具有代表性的研究工作有:美国地质勘探局(USGS)于20世纪末开展的“海岸线变化项目(Shoreline Change Project)”,对分析海岸线变化的多种线性速率的优劣性、适宜性等进行评价和总结,近年来,进一步启动“国家海岸线评价项目(National Shoreline Assessment Project)”,提出海岸线位置空间相关性概念,研究考虑相邻位置海岸线相关性的多项式拟合模型,分析其在计算海岸线变化速率及加速度方面的适宜性,以期提高对海岸线非线性变化的表达能力。在我国,大量的研究关注区域层面,针对全国范围的研究主要关注海岸线分形维数及其变化、海岸线空间位置与开发利用程度的时空动态特征[10-13],但这些研究所针对的历史时期一般不超出过去30年左右,针对更长时间尺度变化特征的研究仅在区域层面有少量成果,另外,针对岸线开发利用对海岸带资源、环境和生态的影响特征以及岸线资源管理策略的研究也较为少见。为此,中科院部署的“战略性先导科技专项”中特别设置了百年尺度增温背景下人类适应与响应问题研究,大陆海岸线的长期变化特征即为其中的重点问题之一。通过研究,已建立20世纪40年代初期以来至2014年共6个时相跨度约70年的中国大陆海岸线分布与分类信息,完成了覆盖全国大陆海岸带的野外考察,分析和揭示了过去近70年中国大陆海岸线开发利用的基本特征及其主要影响。本文概述已取得的进展,进而着重总结中国大陆海岸线开发利用所导致的资源、环境和生态问题,并指出当前及未来时期中国海岸带综合管理的重点和策略。

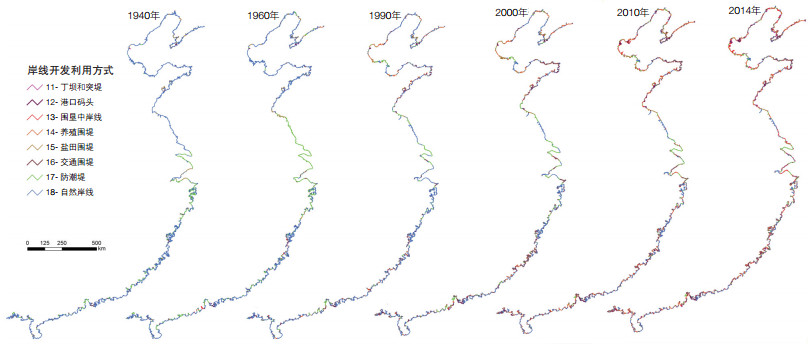

1 中国大陆海岸线开发利用的过程特征 1.1 多时相大陆海岸线分类结果综合相关的研究成果[12, 14, 15],将大陆海岸线分为自然岸线和人工岸线2个一级类型,其中,人工岸线进一步分为丁坝、突堤、港口码头、围垦中岸线、养殖围堤、盐田围堤、交通围堤和防潮堤7个类型[16]。基于20世纪40年代以来的多时相地图资料和遥感影像,建立近70年间6个时相的中国大陆海岸线分类数据(图 1)。

|

| 图 1 1940—2014年中国大陆海岸线开发利用状态时空演变 |

导致岸线长度变化的原因包括自然和人为两方面[11],但在不足百年的时间尺度,自然因素主要体现为局部区域的河口三角洲发育和砂质岸线侵蚀,人为因素则是主要的影响因素,尤其是各种类型的围填海活动。20世纪50年代至20世纪末,全国围填海主要经历了三次高潮[17]:第一次是建国初期的围海晒盐,形成了沿海地区四大盐场;第二次是20世纪60年代中期至70年代的围海造田,形成了大量的农业土地,为我国的粮食生产和经济建设作出重要贡献;第三次是20世纪80—90年代开始的围海养殖热潮,使我国成为世界第一养殖大国。

过去近7 0年间,中国大陆海岸线的长度变化较为显著[18],图 1中,1940年、1960年、1990年、2000年、2010年和2014年,大陆海岸线的总长度分别为1.81×104 km、1.92×104 km、1.65×104 km、1.72×104 km、1.88×104 km和1.97×104 km;1990年以来岸线数据的解译均是基于30 m分辨率的Landsat影像,因此具有可比性,岸线长度呈现为迅速增长的发展态势,20余年间增长了3 200 km,增长率超过19%;进入2000年以来,沿海各省区市围填海规模突飞猛进,开始进入以港口建设、临港工业园建设和沿海经济带发展为主要特征的第四次围填海高潮。

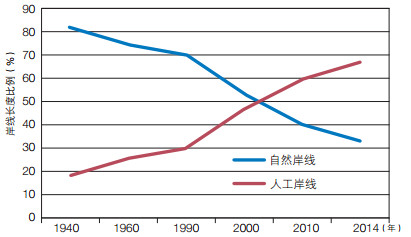

1.3 大陆海岸线结构的变化特征与全国围填海高潮的4个发展阶段相对应,中国大陆海岸线的结构变化显著并有阶段性特征[18, 19]:海岸线开发利用和人工化的规模与速度惊人,人工岸线的长度由20世纪40年代初期的0.33×104 km升至2014年的1.32×104 km,比例则由18.30%升至67.08%,自然岸线的长度由40年代初期的1.48×104 km降至2014年的0.65×104 km,比例则由81.70%降为32.92%;20世纪90年代以来是大陆海岸线开发利用程度加速发展的时期(图 2),而且,岸线开发利用的目的、用途及其宏观格局也发生重大的变化,人工岸线中养殖围堤和交通围堤的长度比例在1990年之后超过了防潮堤和盐田围堤的长度比例,体现了经济社会发展的需求和影响,渤海和黄海海岸带围填海日益加剧,使得北方区域岸线的开发利用程度已经明显超出南方区域。

|

| 图 2 中国大陆海岸线结构变化特征 |

河口三角洲发育和各种围填海导致岸线向海移动,而海岸侵蚀和人工开挖则导致岸线向陆后退,计算不同时段的岸线变化速率,反映海岸线位置变化的强度和速度特征,结果表明[18]:1940—1960年、1960—1990年、1990—2000年、2000—2010年、2010—2014年5个时段,中国大陆海岸线的端点速率分别为5.28 m a-1、19.65 m a-1、14.13 m a-1、16.46 m a-1和34.62 m a-1;各个时间阶段均以向海扩张趋势为主要特征,向陆退缩过程在1960年之前尚且普遍,但之后则仅体现在苏北和环渤海的部分岸段区域。近70年间中国大陆海岸线的加权线性回归速率为15.81 m a-1,其中,向海扩张趋势的海岸超过68%,平均速率为24.30 m a-1,分布区域遍布北方和南方的海岸带,向陆后退趋势的海岸超过22%,平均速率为-3.27 m a-1,主要分布在江苏沿海、莱州湾沿岸、老黄河口区域,剩余约10%的海岸是长期稳定少动的岸段,主要是基岩海岸。

2 中国大陆海岸线开发利用存在的问题及影响 2.1 岸线开发利用存在的问题自然岸线锐减、人工岸线剧增、围填海规模加剧、岸线向海推进等过程反映了我国在岸线开发利用的规划与管理方面长期存在的不足与问题,集中体现在2个方面[20-22]。

2.1.1 岸线利用方式粗放,利用效益低下,后备资源不足自然岸线是宝贵的稀缺资源,具有综合和多样化的生态功能和极高的生态服务价值,其经济开发具有多宜性。我国海岸线资源的开发利用方式主要包括盐田、养殖、捕捞、港口、油田、石油化工、电力、工业园区、旅游、保护区等,长期以来,我国沿海区域海岸线的开发利用普遍处于资源主导型发展模式,其特征是产业类型单一、规模小,岸线开发利用的排他性突出、综合性不足,缺乏不同利用方式之间的优化与组合,经济效益低下,资源浪费,未能充分发挥出岸线资源的综合效益。

2.1.2 岸线管理部门分割、区域分割,缺乏统一的、科学的规划和管理海岸线位于海陆交接地带,具有过渡性,长期以来,海岸线资源的规划和管理处于海洋、国土、港务、海事、渔业、环保、城建、旅游、能源等多部门既有相互交叉又各自为政的不合理状态,海岸线重开发利用、轻保护,跟踪管理不到位。各部门仅从其自身的业务或行业发展角度出发制定相关的规划或管理制度,因此,部门之间的目标和标准不一致,缺乏协调性、综合性和部门间的衔接性,在具体职能和管辖范围方面都是既有重叠交叉又有漏洞乃至真空。

而且,岸线资源开发利用和管理的区域分割、行政分割问题异常严重,缺乏宏观整体的原则和目标,港口与河口是最典型的案例:港口重复建设、无序竞争,导致深水岸线资源浪费、运力过剩以及跨境污染等问题;我国有大量的入海河流,尤其是作为行政分界的中小型入海河流,普遍具有上游区域水资源无序开发、中下游则完全蜕变为排污河的特征,黑臭河道、黑臭河口问题异常突出,而且,大量入海河流的河口修建闸坝,完全改变了河口的水文过程和特征;大中型河口多发育三角洲,往往是城市化和经济社会发达的地区,面临严重的河口污染、生态退化、河口淤积、海岸侵蚀、地面下陷、咸潮与海水入侵等问题。

2.2 岸线开发利用对海岸带景观的宏观影响从海岸线分形、陆海格局、海湾形态3个角度反映宏观层面大陆海岸线开发利用对海岸带景观的影响[18, 23]。

2.2.1 对海岸线分形的影响中国大陆海岸线分形维数总体表现出“北方 < 整体 < 南方”的宏观格局特征,1990年以来,围填海和岸线人工化导致了全国范围及多数省区市岸线分维数显著增加,尤其是近年来北方沿海急剧的围填海和岸线人工化使得北方海岸带岸线的分维数持续增大,并导致了南北方岸线分维数差距的逐渐缩小。

2.2.2 对陆海格局的影响受岸线开发利用、河口三角洲发育等过程的影响,中国大陆沿海陆海分布格局的变化特征比较复杂,各省区市以及沿海整体,显著的陆进海退区域与可辨识的陆退海进区域均存在,但净变化皆表现为陆地面积的显著增加,整个大陆沿海陆地面积净增加近1.42×104 km2,年均增速为202.82 km2 a-1,相当于1.8×104 km的大陆岸线整体向海推进了788.65 m,推进速度大于11m a-1。

2.2.3 对海湾形态的影响海湾是海洋最容易受各种人类活动影响的部分。过去近70年间,自然岸线迅速消失而人工岸线急剧增长的发展态势以及岸线开发利用程度持续增强的态势在沿海主要海湾层面表现尤为突出,多数海湾主要受围填海的影响,海湾岸线普遍背陆向海运动,海湾面积普遍大幅萎缩,个别海湾甚至已经完全消失,海湾形状总体趋向复杂但个体间的差异在缩小,海湾重心分布位置亦普遍背陆向海迁移。

2.3 岸线开发利用对海岸带资源环境的影响海岸线开发利用、围填海、岸线人工化等过程带来一系列的海岸带资源环境问题,进而影响和制约海岸带经济社会的可持续发展。

2.3.1 导致岸线资源的浪费与退化自然岸线是海岸带区域最基本、最宝贵的资源要素之一。过去近70年,中国大陆自然岸线的长度和比例锐减、空间分布日益破碎化,尤其是生态系统服务功能多样性突出、价值巨大的生物岸线(红树林、珊瑚礁、海草床等)以及潮间带淤泥质滩涂等的损失极为严重,保护工作迫在眉睫。港口岸线无序开发、资源浪费,港口建设和布局缺乏国家层面的统一规划,受行政分割的影响,导致港口空间布局不合理、区域竞争、重复建设、功能定位同质化、效益低下、恶意竞争等问题突出。砂质海岸是生态功能和社会文化功能均较为突出的自然岸线,但砂质海岸的稳定性较差,因无序采砂、岸基工程不合理,以及风暴潮影响等,导致严重的海岸侵蚀问题,我国70%左右的砂质海岸在遭受侵蚀。自然与历史文化遗迹、砂质岸段、基岩岸段等旅游岸线低效益开发、不合理开发、过度开发、资源浪费和破坏,以及岸线资源的封闭化和私属化等问题并存。大规模围填海导致部分海岛的陆连化,有些海岛甚至被陆地“吞噬”而完全消失。

2.3.2 加剧海岸带的环境与生态问题陆地区域的营养盐和污染物通过河流和雨洪过程不断汇集于海岸带区域,使得海岸带成为地球上环境问题较为突出的区域。在我国,受海岸线资源开发与人工化、围填海开发等因素影响,海岸带企业排污、养殖排污、城市排污、非点源污染等问题异常突出,但缺乏基本的、连续的、长期的监测与观测,监督管理极为不足,部分岸段污染异常严重,海岸垃圾的数量(重量、件数)远远高于全球平均水平;围填海开发导致滨海湿地破坏、退化、消失、破碎化等问题突出,海岸带吸收和降解污染物、调节气候、维护全球碳循环和生物多样性保护等方面的功能退化和丧失严重;河口区域的问题趋于多样化、复杂化、严重化:入海河流河口闸坝大量增加、河口岸线长度急剧减少,陆源淡水径流与泥沙通量减少、河口褪变为排污口,流域-河口-近海系统陆海相互作用过程被严重破坏,大型河口三角洲的发育和成长速度显著下降,严重依赖于沿海区域河口和河道的陆海生态连通性遭到破坏;海岸线的开发利用显著影响和改变陆海间的物质输运与相互作用,影响近岸海域的水动力、水环境和生物过程,加剧环境与生态灾害事件的发生。

2.3.3 削弱海岸带防灾减灾的能力,加剧海岸带的脆弱性海岸带是经济社会发展的热点区、生态环境的脆弱区、气候变化和海平面上升的敏感区。海岸带湿地可以保护沿海城市和社区免受海平面上升和风暴潮等极端天气事件的影响,是极为重要的和不可替代的自然灾害的缓冲区。过去70年的大陆海岸线变化反映了海岸带“人进海退”的整体特征,这种过程是对海岸带自然灾害缓冲区的大肆挤压和侵占,其后果是直接或间接地加剧海岸带(尤其是沿海的低地区域)各种自然灾害的风险特征,包括:承灾体分布密度、暴露程度和脆弱性等级均显著增加,致灾因子风险等级显著提升,原生灾害、次生灾害与衍生灾害之间相互关联和叠加的特征愈加显著,突发性灾害与缓发性灾害均明显加剧,防灾减灾的成本大大提高。主要的灾害威胁有:陆源暴雨洪水、台风与风暴潮、海雾、海冰、海啸等气象灾害,咸潮与海水入侵、海岸侵蚀、盐碱化与土地退化、港湾泥沙沉积、港口航道淤塞等环境地质灾害,以及溢油污染、有害藻类爆发、水母爆发等近海环境与生态灾害等。

3 加强岸线保护和海岸带综合管理的建议基于上述海岸线开发利用过程特征、存在问题以及影响特征的分析和总结,重点从海岸线的角度出发提出海岸带综合管理的政策建议。

3.1 加强以海岸线为重点的海岸带监测、观测和科学研究以较长时期内海岸线往复摆动的空间区域为重点,并向陆、海两个方向适当辐射,发展空天、地基和水下相结合的、立体的、长期的、动态的和连续的监测与观测技术体系,监测内容包括:自然岸线的位置变化、人工岸线的发展、围填海动态、河口形态变化、河口三角洲发育、海平面变化、不同类型海岸的高程变化、水下地形变化、水动力特征、海水与地下水环境质量、土壤或沉积物环境、大气环境、生物组成和生态过程、多界面物质—能量—生态过程等。其中,以岸线为主的监测内容,重点是基于中高分辨率的卫星影像、航空影像和无人机等进行长时序的动态监测和信息提取,并辅之以现场调查,实时获取岸线变化、围填海动态等方面的信息。通过发展以岸线往复摆动区域为重点的多学科、多要素、多过程和多尺度的监测与观测,积累长期的、规范化的监测数据,建设大数据平台和信息系统,促进海岸带基础科学研究的发展和海岸带科学认知水平的快速提升,并为海岸线的保护和可持续开发利用、海岸带综合管理决策的科学性与有效性提供强有力的科技支撑。

3.2 加强自然岸线的保护力度,优化人工岸线的开发利用协调保护与开发之间的矛盾,拯救急剧减少及破碎化的自然岸线,尤其是环境和生态意义突出且具有不可替代性的潮间带湿地岸段、生物岸线、砂质岸线、基岩岸线等,尽快将自然岸线保护上升为国家层面的目标、任务和战略。区域层面,尽快推进岸线保护“红线”政策,划定岸线保护的“红线区”,对岸线进行分等定级和分级管理。例如,分为严格保护、限制开发、适度开发等类型的岸段,并因地制宜,制定有效的、可落地的岸线“红线区”保护政策、措施以及监督管理的体制和机制,其中,对于现存的为数已经不多的自然岸线,应抢救性地实施“严格保护”。同时,沿海各省市区应编制岸线利用规划,实施重点岸段保护与修复工程,整治海岸线海域空间,提升海岸空间资源价值和海岸线利用效益,实施岸线有偿使用制、涉岸项目准入制,并推进岸线使用中的生态补偿机制。

加强各种人工岸线的优化开发、合理利用和有效管理。对于环境和生态意义非常突出而且人工化程度尚较低的部分岸段,尝试通过有效的修复和恢复,归还其自然岸线的属性和功能。在国家层面加强港口岸线的统一规划和管理,包括现有港口岸线及其配套的岸段,以及尚未开发利用的深水岸线资源,都应该纳入国家层面进行统一的规划和管理,主要强调港口发展的有序化,优化沿海港口空间布局和功能定位,强调区域层面以及单个港口层面的错位发展、优势互补和互利共赢,提升港口间的功能协同,促进海洋经济有序发展。加强围填海工程、海岸工程的动态监测和环境影响评价,推广环境友好的、生态负面影响较低的海岸工程技术措施;在自然岸线和低度人工化岸段区域,强调保滩护岸、生态护岸措施,恢复和提高海岸带的防灾、抗灾与减灾的能力。优化岸线功能,强调集中开发和广泛保护的原则,破解岸线资源的封闭化和私属化,尤其是具有较高文化与旅游休闲功能的岸段区域,在临水城市,首先推进岸段的开放化,增进岸线区域的可达性,还优美的岸线资源于民。

3.3 开展“恢复中国的河口”行动,维持和强化河口的水文与生态连通性“恢复美国的河口”是创立于1995年的非营利性组织,宗旨是保护和恢复对海岸生物多样性有重要意义的水体和土地,从而保护美国的海岸和河口。该组织倡导并起草《河口恢复法案》,是美国具有重要突破意义的联邦法案,组织领导《恢复海岸及河口生境的国家战略》并联合发布《河口生境恢复的原则》,为美国的河口恢复和海岸保护作出了重大的贡献[24]。建议从中国的现实特征出发,向美国学习,制定和实施“恢复中国的河口”行动计划,将河口的恢复和保护作为流域综合管理和海岸带综合管理共同的约束性指标任务;具体目标包括:在大中型河口保证充足的径流以及恢复河口的洪泛过程,保留一定面积的沿海洪泛平原,让中小入海河流“自由流淌”,入海河流污染物减排,水禽生境恢复,河口闸坝改造或拆除,恢复和维持“流域—河口—海岸带”系统的水文和生态连通性。

3.4 以海湾为重要抓手,通过实施海湾分类管理促进大陆海岸线的保护中国沿海的海湾数量众多、类型多样,有109个被收录至《中国海湾志》。海湾岸线占中国大陆海岸线的2/3以上,而且,中国沿海的潮间带湿地也主要分布在海湾区域,因此,建议中国的海洋功能区划与海岸带综合管理加强海湾层面的定位、目标和行动。具体而言,应以海湾为基本单元,对中国沿海的主要海湾进行功能定位划分并实施分类管理。例如,以生态保育为主要功能定位的海湾,应严格控制海湾岸线的开发、严格控制通过河流排入海湾的污染物数量、尝试恢复海湾的自然岸线和潮滩湿地、实施滩涂养殖退出机制、实施生态红线制度、保持海湾的面积和形态特征;以港口和航运为主要功能定位的海湾,应优化和提高岸线资源的利用效率,同时实施严格的水污染监控与治理等。

3.5 建立健全法律法规,推进海岸带综合管理的多部门协同和区域协同对海岸线资源的开发利用和保护是海岸带综合管理的核心任务之一,只有通过建立健全法律法规以及完善管理体制和机制,方能从根本上保证海岸线的合理开发利用和有效保护。我国当前的海岸带管理体制总体上属于“松散管理型”体制,即传统的分工和分类管理,其缺点是未将海岸带作为一个综合的系统来看待,涉及海岸带的行业性法规和管理机构众多,在具体管理过程中存在真空、重复或冲突,不能适应沿海经济社会发展和海岸带资源环境管理的现实需求。因此,我国对海岸带立法的呼声日益高涨,但困扰立法进程的难点主要在于海岸带的空间范围界定和主管部门设置2个方面。为此建议:(1)联合海岸带区域各行业的主管部门和多学科领域的专家学者,开展科学的海岸带调查与区划工作,制定合理的划界原则和划界方案,界定海岸带空间范围,并基于区划结果确定监督管理工作的范围和界限;(2)增强和提升现有海洋管理部门的职能权限,或者,建立专门的海岸带管理委员会,赋予其实施综合管理和协调海岸带区域各行业主管部门管理工作的职能权限。另外,建议首先开展区域试点工作,通过试点先行而不断总结经验和予以改进,在此基础上形成合理可行的海岸带立法。

| [1] | 许学工, 彭慧芳, 徐勤政. 海岸带快速城市化的土地资源冲突与协调——以山东半岛为例. 北京大学学报(自然科学版) , 2006 (04) : 527–533. |

| [2] | 许妍, 曹可, 李冕, 等. 海岸带生态风险评价研究进展. 地球科学进展 , 2016, 31 (2) : 137–146. |

| [3] | 朱高儒, 许学工. 渤海湾西北岸1974-2010年逐年填海造陆进程分析. 地理科学 , 2012, 32 (8) : 1006–1012. |

| [4] | Kuleli T, Guneroglu A, Karsli F, et al. Automatic detection of shoreline change on coastal Ramsar wetlands of Turkey. Ocean Eng. , 2011 (38) : 1141–1149. |

| [5] | Romine B M, Fletcher C H, Frazer L N, et al. Historical shoreline change, Southeast Oahu, Hawaii; Applying Polynomial Models to Calculate Shoreline Change Rates. Journal of Coastal Research , 2009, 25 (6) : 1236–1253. |

| [6] | William R V, Keqi Z, Dean W. Hurricane-induced beach change derived from airborne laser measurements near Panama City, Florida. Marine Geology , 2007 (237) : 191–205. |

| [7] | Ashton A D, Donnelly J P, Evans R L. A discussion of the potential impacts of climate change on the shorelines of the northeastern USA. Mitigation Adaptation Strategy Global Change , 2008 (13) : 719–743. |

| [8] | Peter R, Maarten B, George M K, et al. Modeling the effects of wave climate and sediment supply variability on large-scale shoreline change. Marine Geology , 2010 (273) : 127–140. |

| [9] | Micha K, Michal L. Monitoring changes in shoreline position adjacent to the Hadera power station, Israel. Applied Geography , 2006 (26) : 210–226. |

| [10] | 朱晓华, 蔡运龙. 中国海岸线分维及其性质研究. 海洋科学进展 , 2004, 22 (2) : 156–162. |

| [11] | 张云, 张建丽, 景昕蒂, 等. 1990年以来我国大陆海岸线变迁及分形维数研究. 海洋环境科学 , 2015, 34 (3) : 406–410. |

| [12] | 高义, 王辉, 苏奋振, 等. 我国大陆海岸线近30a时空变化分析. 海洋学报 , 2013, 35 (6) : 31–42. |

| [13] | 刘百桥, 孟伟庆, 赵建华, 等. 中国大陆1990-2013年海岸线资源开发利用特征变化. 自然资源学报 , 2015, 30 (12) : 2033–2044. |

| [14] | 张明, 蒋雪中, 张俊儒, 等. 遥感影像海岸线特征提取研究进展. 人民黄河 , 2008, 30 (6) : 7–9. |

| [15] | 夏东兴, 段焱, 吴桑云. 现代海岸线划定方法研究. 海洋学研究 , 2009, 27 (sup) : 28–33. |

| [16] | 侯西勇, 毋亭, 王远东, 等. 20世纪40年代以来多时相中国大陆岸线提取方法及精度评估. 海洋科学 , 2014, 38 (11) : 66–73. |

| [17] | 陈吉余主编, 中国水利学会围涂开发专业委员会编. 中国围海工程. 北京: 水利水电出版社, 2000. |

| [18] | Hou X Y, Wu T, Hou W, et al. Characteristics of coastline changes in mainland China since the early 1940s. Science China Earth Sciences , 2016 (59) : 1–12. DOI:10.1007/s11430-016-5317-5 |

| [19] | Wu T, Hou X Y, Xu X L. Spatio-temporal characteristics of the mainland coastline utilization degree over the last 70 years in China. Ocean & Coastal Management , 2014 (98) : 150–157. |

| [20] | 宋素青, 刘爱智. 河北省海岸线开发利用与保护研究. 海洋开发与管理 , 2009, 26 (9) : 43–46. |

| [21] | 王江涛. 城市化和工业化冲击下海岸线管控战略研究. 中国软科学 , 2014 (3) : 10–15. |

| [22] | 张健, 宋科, 张学辉. 沧州市海岸线开发利用与保护修复探究. 海洋开发与管理 , 2014, 31 (5) : 35–37. |

| [23] | 侯西勇, 侯婉, 毋亭. 20世纪40年代初以来中国大陆沿海主要海湾形态变化. 地理学报 , 2016, 71 (1) : 118–129. |

| [24] | 许学工, GabouryBenoit, 崔朝伟. "恢复美国的河口"的启迪. 人民珠江 , 2007 (1) : 35–38. |