海洋科学综合考察船作为海洋探测与研究的重要平台,其发展水平不仅影响我国海洋科学发展的 走向,更直接体现了国家的海洋科技实力。当前,海洋深部丰富的资源成为世界各国关注的焦点,海 洋系统和地球科学的系统认知亟待提升,探查深远海这一影响未来国家资源和安全保障的重要领域, 已成为建设海洋强国的重大命题。

“科学”号海洋科学综合考察船的建设和投入使用,显著提升了我国深海大洋探测能力与研究水 平,是我国海洋科学基础研究和海洋高新技术研发,特别是深海及大洋区的海洋基础科学研究的海上 移动实验室和试验平台。作为我国第一艘新一代海洋科学综合考察船,“科学”号引领了我国海洋科 学综合考察船的发展,是我国未来 10—25 年深远海海洋科学考察的主力船只之一。

“科学”号海洋科学综合考察船将致力以下六大 科学目标:

●大洋环流系统与气候变化;

●海洋动力过程与灾害;

●深海生物、基因资源及生物多样性;

●大洋生态系统与碳循环;

●洋中脊与大陆边缘热液系统及地球深部过程;

●深海海底油气(含天然气水合物)资源形成机理。

概述“科学”号海洋科学综合考察船是实现我国海洋 强国战略、开展深远海考察研究的国家重大科技基础 设施,其海洋环境立体探测范围涵盖全球 99.2% 的 海域,船舶建造工艺水平和科学考察能力位居海洋强 国新建和在建考察船前列。“科学”号由中国船舶及 海洋工程设计研究院设计,武昌船舶重工有限公司建 造,于 2012 年建成,母港青岛,由中科院海洋所以 “专业运行、开放共享”的模式运行。

“科学”号海洋科学综合考察船总长 99.8 m、型 宽 17.8 m、吃水5.6 m,总吨位4 711,抗风力大于12 级,续航力 15 000 海里,自持力 60 天,定员 80 人, 满足无限航区要求,具有全球航行能力。船舶采用 吊舱式电力推进系统, DP-1 动力定位,一人驾驶桥 楼,无人机舱,具备卓越的操控性能。优化设计的球 鼻艏、升降鳍板和艏侧推槽道口封盖的配置提供了低 噪声的声学探测环境。

“科学”号海洋科学综合考察船拥有多达 340 m2 的实验室面积,具有性能强大的操控支撑系统和良 好的甲板作业空间,包括 438 m2 的前作业甲板、 488 m2的后作业甲板和 138 m2 的遮蔽作业甲板等。

“科学”号海洋科学综合考察船配备了水体、大 气、海底、深海极端环境、遥感信息现场印证、船载实验与网络等 6 大科学考察研究系统,集多学科、多功 能、多技术手段于一体,可以定点或走航方式完成海洋 科学探测与取样,可实现数据系统集成及与陆基实验室 的传输与处理,能满足低空大气、海面、水体、海底及 深海极端环境等综合科学考察的需求。

|

| “科学”号船载探测能力示意图 |

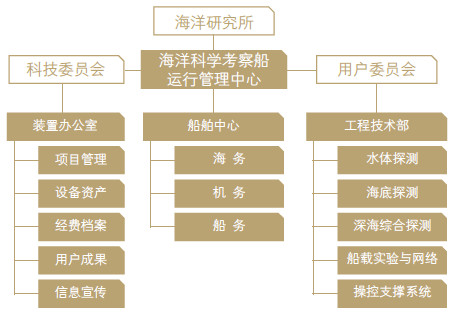

“科学”号海洋科学综合考察船构建了我国第一 个船舶运行、调查作业和管理协调“三位一体”的组 织体系和运行机制,本着“明确目标、加强计划、运 行高效、开放共享”的管理原则,统筹以“科学”号 为核心的各级技术单元,组织大装置的管理协调,规 范船舶和探测实验装备安全、高效地运行维护,打造 高水平的海洋科学考察核心技术队伍,成为我国深远 海综合调查研究的引领者。

|

| “科学”号运行管理体系 |

2013年1月,“科学”号启动建成交船后的第一 个深远海试验航次,于西北太平洋台湾岛东南加瓜海 脊海域(水深约 6 300 m),开展了船舶和船载探测设 备性能测试,特别是经历了恶劣天气对船舶操控性能 的实船检验;航次历时 14 天,期间完成了多项船载实 验探测设备的近海测试和深海指标验证。

2013年4月,“科学”号再赴西北太平洋台湾岛 东南加瓜海脊海域(水深 6 300 m),重点进行操控 支撑系统、船载实验与探测系统的深海测试,航次历 时 23 天,期间还对所获数据的准确性和有效性进行了 指标验证,同时开展了船舶操控、探测设备运行和技 术队伍作业的综合演练。

|

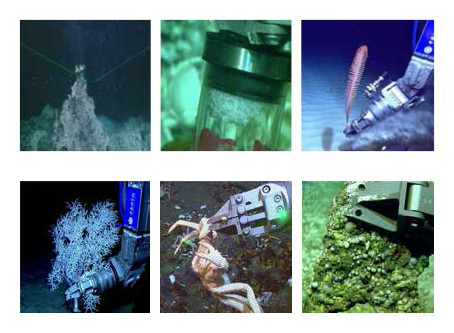

| ROV 原位观测与采样 |

2014年3月,“科学”号于南海北部深水海域开 展了我国第一台科研型水下遥控潜器(ROV)的海试 工作,历时 21 天。航次成功完成 ROV 首次 1 200 m 深 海下潜任务,获大量南海北部冷泉区的高清视频,采 集了宝贵的冷泉区岩石、生物和近底海水样本,实现 了我国深海原位探测研究零的突破。航次还进一步测 试了深海拖曳系统等 8 台套探测设备的技术性能。

开展南海成因与南海中南部盆地构造调查研究2013年5月24日,“科学”号赴南海海域执行 “南海成因与南海中南部盆地构造研究”航次任务, 途中再次进行了船载探测系统、操控支撑系统的海 试,完成了船舶推进系统水下噪声的测量工作。航次 历时 79 天,累计航程 9 126 海里。

作为“科学”号投入运行以来的第一个大航次, 中科院及海洋所高度重视、心组织、周密部署,特别 是建立了敏感海区作业的协同机制,确保航次首次获 得南海东—西和南—北向近 8 000 km 横跨陆架-海盆- 陆架的综合地球物理大断面数据、海底以下 6 km 的地 层剖面及大量水文气象等走航观测资料,极大推动了 南海成因与构造演化研究,为国家油气资源的重大战 略需求做出突出贡献。

开展主流系、西太平洋暖池及全球变化与海气相互作用联合调查2013—2014 年间,“科学”号三次远赴菲律宾 海及低纬西太平洋海域,开展主流系、西太平洋暖池 及全球变化与海气相互作用联合调查研究,累计历 时 236 天,航程 28 331海里。航次完成了断面及大面 综合站位调查、湍流观测、深海潜标布放回收等海洋 综合调查任务,获取了大量宝贵的观测数据和样品, 在西太平洋关键海区开展了系统的物理海洋、海面气 象、海气边界层、高空气象、海洋化学、海洋生物、海洋 地质、海洋光学与微波遥感等多学科综合观测和实验。

针对航次部分作业任务艰巨、操作精度高的要 求,“科学”号在获取大量数据资料和样品的同时, 进一步强化了安全工作,严格执行国际安全管理规 则,提高船(队)员的自我保护能力,确保安全实现 预期科考目标。

开展深海海洋环境与生态系统考察 冲绳海槽热液区综合调查2014年4月,“科学”号前往冲绳海槽执行西太 平洋海底热液调查任务,历时 35 天,航程 4 065 海里。 航次对热液区及邻近区域地形地貌、水体、沉积物、生 物等样品以及水文和流场数据进行了系统采集,对西太 平洋热液区海域物理化学环境进行了全面调查,成功在 冲绳海槽区域找到活跃的热液喷口,并利用 ROV 对热 液喷口近海底进行了现场原位观测和取样分析,首次对 深海极端环境及其生命过程进行了探索性调查研究。

雅浦海山综合调查2014年12月3日,“科学”号赴西太平洋雅浦 海山海域执行深海海洋环境与特殊生态系统航次任 务,历时 101 天,航程 15 415 海里。航次开展了靶 定海山及临近海域生态大断面物理、化学、生物环境 综合观测与取样,近海底地质环境、物化环境和生物 生态群落原位观测和取样等;完成了雅浦海沟、马里 亚纳海沟与卡罗琳海岭“三连点”区域地形地貌、岩 石圈结构、板块俯冲形态等多学科综合深海地质地球 物理考察。

|

| 海上作业 |

航次填补了我国在该区域深海海洋学调查研究的 空白,进一步拓展了我国深海研究的领域。除收获的 样本和数据外,科考过程中积累的经验对今后作业测 线选择以及航次项目设定都有着指导性意义,同时, 深远海综合科考队伍也进一步经受了锤炼。

重要成果 首次利用 ROV 完成南海冷泉区原位探测和取样我国科学家首次利用自有 ROV 在南海北部深水冷 泉区开展原位探测研究;深水多波束、旁扫声纳、浅 地层剖面及 ROV 的组合运用为后续的海底研究提供了 良好的范例。

航次开展了南海冷泉区原位探测研究,发现了 冷泉甲烷喷口及冷泉区生物群落;成功获得了南海一 冷泉口附近区域温度、pH、CH4 和 CO2 的原位观测 数据;原位采获查氏蟹、石蟹、海绵、多毛类、铠甲 虾、贻贝、单体珊瑚及底层水样、自生碳酸盐结壳等 珍贵样品;获取冷泉原位高清影像资料 134.1 GB;绘 制了有效分辨率可达 50 m 的冷泉口三维地形图;初步 查明冷泉流体向上运移并溢出海底的路径为喷口下方 直径小于 2.5 m 的管状通道。

首次自主开展冲绳海槽热液环境综合科考我国科学家首次成功地对冲绳海槽热液活动区进 行了环境、资源和热液生物群落的综合探测,打破日 本在冲绳海槽热液调查和研究中的垄断,填补了国内 在弧后盆地热液调查的空白,航次成果为后续深入的 科学实验提供了宝贵的样本和材料,为冲绳海槽硫化 物等热液资源调查研究奠定了坚实的基础。

首次获得冲绳海槽大范围、全深度的垂直剖面水 文资料,南部 3 个区块全水深温度、盐度、密度、浊 度、pH 值和溶解氧等数据资料;绘制出 6 幅热液区 多波束高分辨率地形地貌图,探测到 2 个“黑烟囱” 和 4 个热液溢流区,获原位探测数据和高清影像资 料 420 GB;获取热液喷口及邻近区域大型海洋生物样 品 1 400 余头、种类超过 50 种;获得热液柱水体和典 型热液多金属沉积物样品;观测到一条连续分布的玄 武岩脊和海底面以上蕴藏的巨量(粗略估算矿石量达 到 500 万吨)多金属硫化物资源。

利用第一手资料开展热液区生态系统及微生物学研究初步确定了冲绳海槽热液靶区生态系统的生物群 落特征;在软体动物、腹足类标本中发现 5 个潜在的 新物种,珊瑚标本中发现 1 个潜在的新物种,阿尔文 虾标本中发现 1 个潜在的新物种,其中 16S rRNA 基 因序列相似性低于 90% 疑似新属级类群 1 个;在冲绳 南部沉积物(新热液区,水深 1 206 m)中发现两株 编号为 T3’-152 和 T3-209 的潜在海洋细菌新种,其 中菌株 T3’-152 为潜在新门(TM7);完成 3 株热液 口沉积物样品中分离的代表性细菌基因组测序分析, 发现编码肽酶、水解酶、脂肪酶、酯酶等 500 多个, 其中 91—100 个基因编码的蛋白与环境胁迫相关;构 建了一个大型的宏基因组文库,完成测序,表达超 过 50 个生物酶。

该项研究以“科学”号在冲绳海槽自主获取的 第一首综合数据样品为材料,当前进展为揭示深海 生命在极端环境下的生存策略提供了基本参照,为 探索深海生命与生态环境之间的相互作用关系打下 良好基础。

|

| 生物样品 |

国际上首次在热带西太平洋深水洋区大规模成功 布放潜标阵列,其中布放潜标 15 套、组成潜标阵列4 个和混合潜标 1 个,回收潜标 3 套,同时布放卫星定 位表层漂流浮标 160 个,可实现对西边界流和赤道流 系流量和流速及其结构的长时序连续观测,有望为系 统、定量化地研究热带西太平洋海洋环流对暖池变异 的影响、深层环流特征及与大尺度环流的关系以及深 层水体混合及其对环流变异的影响等重大科学问题提 供国际上前所未有的科学数据。

结合航次观测资料,初步分析了暖池区的纬向 流、菲律宾海次表层潜流以及“Mindanao Dome” 区海洋涡旋的结构特征及其动力机制;结合观测资料 以及模式数据,深入分析了海洋环流动力过程对暖池 热、盐结构的时空变异的影响机制;通过对暖池区湍 流混合的直接观测,初步分析了中尺度涡的形成-耗散 机理及其对混合的贡献,揭示了热带西太平洋深层混 合的基本特征。

首次自主开展雅浦海山生物和生态系统调查研究我国科学家首次开展海山区综合调查研究,获取 了西太平洋海山区至黑潮区域典型断面的总叶绿素、 分粒级叶绿素、浮游植物和浮游动物类群调查资料, 绘制了生态大断面温度、盐度的垂向结构时间序列图 集,初步分析了温盐要素的时空分布特征;绘制了暖 池区叶绿素的时空分布图集,初步分析了控制暖池区 叶绿素分布的控制因子。

采获 180 号海山区底栖生物标本, 涉及了 约 120 种海山生物,其中珊瑚虫纲包括黑珊瑚、柳珊 瑚、石珊瑚、海葵、海鳃、群体海葵等,约 30 种;甲 壳动物包括虾、蟹、藤壶等,约 30 种;棘皮动物包 括海星、蛇尾、海胆、海百合、海参等,约 20 种; 各种形状的海绵约 10 种;鱼类 4 种;另外采到了翁 戎螺、章鱼、双壳类、多毛类、苔藓虫等其它大型 生物约 26 种;分离菌株 600 株,发现雅浦海山 2 个 潜在的细菌新鞘氨醇菌属(Novosphingobium )新物 种 YP72 和 YP109。

国际上首次开展雅浦俯冲带综合地质地球物理断面调查遴选西太平洋雅浦俯冲带为靶区,首次设计并完 成了针对早期俯冲阶段地质系统的综合地质地球物理 断面调查,获得南北两条横穿俯冲带所有构造单元 近 1 000 km 主断面的重磁、多波束、浅 剖、多道数字地震等同步测量资料,线 上热流站位数据初步揭示了雅浦沟弧盆 系统具有特殊的地热特征,最大热流出 现在弧后盆地内,可能反映其经历了独 特的俯冲动力学过程;航次成功布放的 海底地震仪和沉积物捕获器有望获取长 时间尺度数据样品,对于系统认识该区 地质环境极具价值。

|

| 地质样品 |

航次在位于俯冲板片上的索罗尔海 槽 3 000 m 以深海底获得了大量碳酸盐 岩、玄武岩、橄榄岩和浮石等样品,其 中玄武岩和浮石代表了海槽裂解早期的 深部地幔熔融产物,蛇纹石化橄榄岩甚至代表了大洋岩 石圈地幔的直接出露,对于认识洋底高原的演化、岩石 圈裂解和洋盆形成的深部过程和机制有着重大意义。

未来展望作为我国新一代海洋科学综合考察船的引领者, “科学”号的建成使用显著提升了我国海洋综合探测 能力与研究水平,为开展深远海综合科学考察研究、 深化我国深海战略布局提供了强有力的能力支撑,实 现了国家海洋科考能力跨越式发展,促进我国海洋科 学考察能力和研究水平跻身国际前列。

未来 3—5 年,“科学”号将寰勘沧海,在北起冲 绳海槽、南至马努斯海盆、西起南海西南部、东到东 太平洋海隆的广大海域,支撑国家重大科技项目开展 深远海综合调查研究,以卓越的探测能力,高效率、 高质量获取调查靶区的水文、地质、生物生态和地球 物理等数据资料和样品,推动我国深远海科学研究和 技术创新取得重大突破。