遥感为众多学科与领域的发展提供了不可或缺的数据,是事关国家未来的重要基础性支撑科学与技术。为了全面推动我国遥感事业的发展,1985年4月,中科院战略性地批准成立了中科院航空遥感中心(以下简称"航空遥感中心"或"中心")。

航空遥感中心以面向世界科技前沿研究、面向国家重大需求、面向国民经济建设需要为基本原则,本着充分实现系统开放与共享,服务于我国信息科学与技术发展,服务于我国空间信息化建设和国家安全,成为我国对地观测及相关领域首屈一指的公益性大科学平台。

航空遥感中心在国家计委和中科院支持下,于1986年引进了两架性能先进的美国塞斯纳"奖状S/II型"(CITATION S/II)高空遥感飞机,成为中科院重大科技基础设施之一。

|

| 1985年4月,中科院航空遥感中心成立 |

遥感飞机投入运行后,在中科院的领导下,航空遥感中心牵头组织了国内20多个科研单位联合攻关。经过多年攻关,自主研制完善了一套以遥感飞机为高空平台,集成了包括可见光、近红外、热红外和微波光谱波段等在内的13台(套)遥感仪器,从而构成中国第一套最为先进和规模最大的航空遥感系统(光学遥感飞机B-4101与微波遥感飞机B-4102)。

为了满足科学研究和国家建设的新需求,2010年国家发改委批复了"航空遥感系统"项目。该项目是国家重大科技基础设施项目之一,旨在原有"奖状飞机与传感器的基础上,再配备两架高性能飞机和传感器设备,并投入研制、集成十余种新型高性能遥感器,以实现可见光、红外、微波全谱段及高空间、高光谱等多种模式数据获取,形成国内最先进的航空遥感系统,建设成为国内首屈一指的集科学试验、重大工程应用、应急监测为一体的对地观测平台。

|

| 1986年6月,两架“奖状”遥感飞机投入运行典礼 |

● 1980年,中科院正式向国家有关部门递交请求配备高空遥感飞机的报告;

● 1984年,国家计委批准中科院引进两架高空遥感飞机;

● 1985年,中科院航空遥感中心成立,时任总书记胡耀邦为中心题名;

● 1994年,遥感飞机被列入为中科院8大科学装置之一;

● 2006年,国家发改委组织的"航空遥感系统"项目建议书评估会在北京召开;

● 2010年,"航空遥感系统"开工典礼在北京隆重举行;

● 2012年,已安全运行26年的两架"奖状"飞机开展大修;

● 2013年,两架"奖状"飞机大修后经测试性能指标一切正常,重新投入运行。

|

| 2000年9月,时任国务院总理朱镕基、中科院 院长路甬祥视察航空遥感中心 |

中科院航空遥感中心负责管理遥感飞机运行已近30年,形成了一支作风过硬的专业化飞机运行管理与技术队伍,飞机高效、安全运行,飞行遍布全国,航空遥感中心也被国家人事部和中科院联合授予"先进集体"称号。

30年来,遥感飞机累计承担了200多项各种类型的航空遥感应用项目,安全飞行10 000多架次,面积逾200万平方公里,在满足国家重大需求、综合科学实验、高技术发展等方面发挥了重要作用。

|

| 2008年5月,国家领导人刘延东、中科院院长路甬祥、 副院长白春礼等现场听取遥感飞机成果汇报 |

|

| 航空遥感中心取得的成果获得各级奖励 |

遥感飞机以变化的陆地、大气、海洋等为探测对象,多遥感设备综合集成,为地球系统科学研究提供综合观测数据。具不完全统计,飞机累计承担了近百项各种类型的航空遥感应用项目,领域涉及农业、林业、城市、矿产、油气、环境、海洋、灾害、交通、测绘和国家安全等,飞行面积超过200万平方公里。

|

| 1999年1月,遥感飞机获取的云南腾冲火山彩红外影像 |

|

| 1988年5月,遥感飞机飞跃西藏-珠穆朗玛峰 |

|

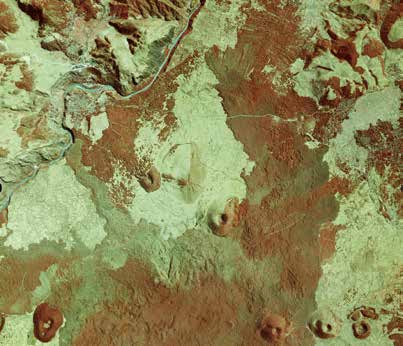

| 1995年5月,遥感飞机获取东胜煤矿资源与环境调查成果 |

|

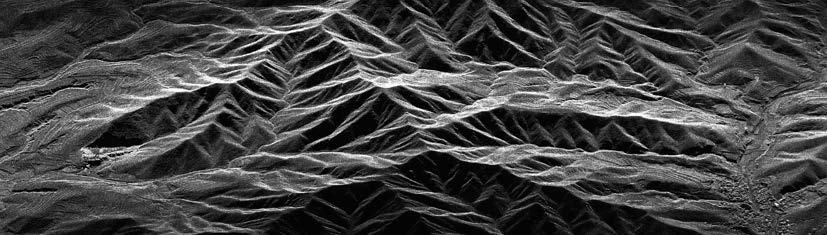

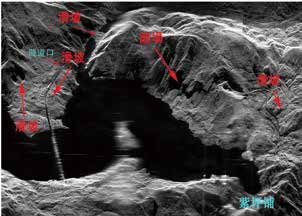

| 2002年,山东泰山地区三维干涉雷达图像 |

|

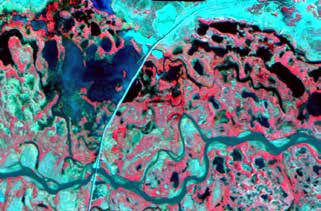

| 2009年,遥感飞机获取近红外传感器获取的长江源数据样例 |

|

| 2010年,遥感飞机获取的黄河入海口航空高分辨率数据 |

|

| 2010年10月,遥感飞机获取的喀什慕士塔格峰 (海拔7546米)影像 |

遥感飞机承担了国家科技攻关项目黄土高原、三北"防护林、遥感考古、火山监测等各类大中型遥感应用工程项目的遥感飞行,获取的遥感数据直接服务于国民经济建设和科学研究。

遥感飞机装载光谱成像仪和光学航空相机在新疆的戈壁、沙漠无人区及东北的大兴安岭原始森林等进行大范围金矿、多金属矿、油气资源调查和公路选线等航空遥感应用试验,取得一批重要成果。

|

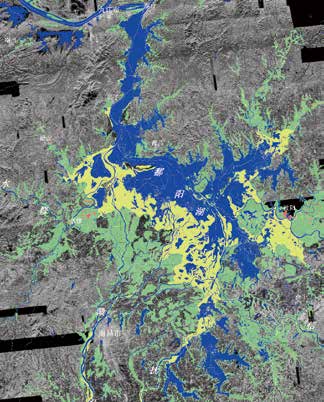

| 1998年长江流域特大洪涝灾害——鄱阳湖 地区洪涝淹没分布图 |

|

| 2003年淮河流域特大洪涝灾害——江苏里 下河地区淹没区土地类型图 |

遥感飞机先后8次进入西藏高原飞行作业,完成了珠穆朗玛峰、唐古拉山地区、雅鲁藏布江、拉萨河、年楚河流域和拉萨市等航空遥感飞行,为全球变化研究提供了大批宝贵的科学数据。在2005年国家组织对珠峰高度重新测量的项目中,即采用了遥感飞机获取的珠峰遥感资料。

遥感飞机为国土资源调查及基础测绘等提供了大批高质量、急需的航空遥感数据,为国民经济建设做出了巨大的贡献。

遥感飞机连续8年对北京奥运地区进行环境遥感监测飞行,为奥运场馆的规划建设及区域内环境保护与规划提供科学依据。

基于遥感飞机,我国科学家开展了大量的综合应用实验,这些实验获取的数据有力地支持了相关领域的技术发展。

遥感飞机配合国家"863"项目,在山东地区完成了"遥感应用示范工程总体技术研究"航空遥感综合飞行实验,成功地开展了干涉雷达的应用实验飞行,首次获取大面积的三维雷达图像。

遥感飞机进行了新一轮的"腾冲航空遥感综合实验",系统总结了我国航空遥感20年(1979-1999年)取得的成果,在我国遥感发展史上具有里程碑意义。

遥感飞机搭载多种传感器,参加国家重点基础研究发展计划("973"计划)项目"空间观测全球变化敏感因子的机理与方法",对长江源、环渤海以及西昆仑区域开展科学试验,这些试验数据为建立我国特有的全球变化遥感监测系统奠定了基础。

在遥感实验场建设阶段,遥感飞机搭载国内最先进的光学和微波传感器在实验场成功开展了多次飞行实验,并结合"863"计划、航天论证、航空遥感系统建设等项目,在遥感实验场进行长期的航空遥感实验,全方位地为遥感基础研究提供实验支持。

遥感飞机开展了"航空系统海南应用雷达试验飞行",完成了对所搭载的航空遥感系统建设内容的全面测试,同时获取海南省各类型高分辨率航空遥感数据,一定程度解决了我国南海和周边区域长期缺乏高分辨率航空遥感数据的问题。

重大自然灾害监测 洪涝灾害航空遥感应急监测遥感飞机为我国历次重大洪涝灾情快速遥感监测做出了突出贡献。从1986年首次对东辽河进行洪水监测以来,坚持每年汛期为洪水应急监测做好充分的技术准备,为及时抗洪抢险、灾后重建家园提供科学决策依据。

2003年淮河流域发生了自1991年以来最大的一次洪水。遥感飞机紧急出动飞赴淮河流域,圆满完成了淮河洪灾应急飞行任务。灾害监测成果得到了国家防总等部门的较高评价。时任国务院总理温家宝、副总理曾培炎、国务委员陈至立、中科院院长路甬祥等分别做了重要批示。

汶川地震航空遥感应急监测2008年5月12日,汶川地震发生后,两架遥感飞机紧急开展遥感应急救援,获取了震区高分辨率数据,构成天、空、地一体化监测网络,形成了全天候、全天时震灾观测体系。

震后第5天,遥感飞机拍到草坡乡一楼顶上SOS700"的红色标记。求救信号紧急上报后,当地民众逐步得到救援。事后发现,由于山体严重滑坡、道路通讯中断,草坡乡是此前唯一没有得到救援的乡。

通过解译分析航空遥感数据,向国家上报了100多期专报,并全面开放数据共享,为十几个国家部委提供灾情数据。成果得到了中央和中科院领导的高度评价。

|

| 2008年5月17日,遥感飞机系统发 现草坡乡“SOS700”求救信号 |

|

| 2008年5月16日,通过机载SAR数据完成紫平铺水库震后 信息解译与评估 |

|

| 2008年11月4日,路甬祥院长向温家宝总理赠送《汶川地震灾害遥感图集》 |

围绕灾后重建和灾区生态监测研究,遥感飞机2008-2013年连续5年开展汶川灾区遥感监测,获得大量宝贵的航空遥感数据及配套地面实测数据,为生态环境变化与恢复评估、灾后重建等提供了丰富的科学数据。

玉树地震航空遥感应急监测2010年4月14日,青海省玉树发生7.1级地震。遥感飞机第一时间获取了灾区主要受灾区域的全部遥感资料。在地震发生后不到24小时,温家宝总理在办公室就看到了遥感飞机获取的地震监测遥感图像并听取遥感监测情况汇报。

遥感飞机在玉树地震遥感监测中,应急反映能力创历史最好水平。目前,遥感飞机已列为国家用于重大自然灾害及突发性事件遥感应急监测的主要技术系统之一。

芦山地震航空遥感应急监测2013年4月20日,四川省雅安芦山县发生7.0级强烈地震。在地震发生108分钟后,遥感飞机从绵阳机场起飞,开展应急飞行。飞机完成第一架次飞行获取覆盖芦山、宝兴、天全、邛崃等县市的高分辨率影像数据。第一批快视数据于当日16时左右传给北京,为雅安地震应急救援提供重要的数据保障。

遥感飞机有力地支持了抗震救灾工作,得到了中央领导和院党组以及社会各界的肯定。

刘延东副总理批示:"中科院遥感与数字地球研究所及时提供高分辨率航空影像,行动快。请根据需要随时提供前线救灾之用。

|

| 2013年4月22日,李克强总理主持召开会议。总理右侧 影像即为遥感飞机系统完成的芦山县震后航空影像图 |

中科院院长白春礼在遥感地球所组建报告会上指出:"雅安地震发生后,遥感地球所在雅安地震后第一时间开展遥感数据收集和处理,并及时将处理结果向中央和有关部门上报,这是我们科技服务民生重大问题的具体体现。"

有力支持了我国传感器战略高技术的发展传感器是遥感系统的核心技术,一直是发达国家向我国限制出口的技术。航空遥感系统已成为我国突破技术壁垒、开展遥感设备自主研发的空中实验室。从"八五"计划至今,在中科院重大项目、国家科技攻关、"863"项目等的支持下,实验和校飞了多种航天、航空遥感器,促进了遥感设备的实用化,加速了应用示范项目的全面展开,在推动遥感设备的技术进步方面发挥了不可替代的作用。

|

| 2011年8月,遥感飞机搭载高性能SAR完成的四川江油正射图像及数字高程模型产品 |

作为"遥感飞机"的延续和升级,"航空遥感系统"作为重大科技基础设施项目由国家发改委批准并投资建设。随着该系统的投入运行,航空遥感中心将继续以面向世界科技前沿研究、面向国家重大需求、面向国民经济建设需要为基本原则,充分实现系统开放与共享,服务于国家重大需求,成为我国信息化建设和国家安全的关键科学数据源,成为我国对地观测及相关领域首屈一指的大型公益性大科学平台和国家级战略力量。

成为地球系统科学研究的重要科学数据源航空遥感系统将继续加强建设对地观测能力,获取并积累更多多维观测数据和信息,为国家经济社会与资源环境和谐发展提供重大基础性信息支持,成为地球系统科学研究的重要科学数据源。

促进我国遥感信息科学与技术发展航空遥感系统将继续服务于新型对地观测技术和空间信息技术发展,促进我国遥感设备技术创新和遥感应用领域的开拓,支撑卫星系统与地面应用系统的建设,成为提高和发展我国遥感信息科学与技术的重要平台。

满足国家重大需求,具有重大的社会经济效益航空遥感系统将为国家空间技术设施的发展提供数据保障,随时响应国家应急需求,发挥国家环境和灾害监测的信息平台作用,成为满足国家重大需求、发挥重大社会经济效益的中坚力量。