500米口径球面射电望远镜(FAST)工程是国家 “十一五”重大科技基础设施建设项目,该项目是利用贵州天然喀斯特洼地作为望远镜台址,建造世界第一大单口径射电望远镜——500米口径球冠状主动反射面射电望远镜,以实现大天区面积、高精度的天文观测。中科院是建设主管部门,中科院国家天文台为建设法人单位,贵州省人民政府为共建部门。望远镜坐落于贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇金科村大窝凼洼地,东北距平塘县城约 85 km,西南距罗甸县城约 45 km。FAST工程于 2011年 3月 25日开工建设,预计 2016年 9月完工。

三项自主创新由于来自太空天体的无线电信号极其微弱,为了获得更多来自宇宙的无线电信号,需要尽可能大口径的射电望远镜来实现这一目标。但是由于自重和风载引起形变的限制,传统全可动望远镜的最大口径只能做到100米。FAST望远镜采用了全新的设计思路并拥有 3项自主创新:

(1)利用地球上独一无二的优良台址——贵州天然喀斯特巨型洼地作为望远镜台址;

(2)自主发明主动变形反射面,在观测方向形成 300米口径瞬时抛物面汇聚电磁波,在地面改正球差,实现宽带和全偏振;

(3)采用光机电一体化技术,自主提出轻型索拖动馈源支撑系统和并联机器人,实现望远镜接收机的高精度指向跟踪,并将万吨平台降至几十吨。

FAST突破了射电望远镜的百米极限,开创了建造巨型射电望远镜的新模式。它拥有 30个足球场大的接收面积,将是国际上最大的单口径望远镜。与号称“地面最大的机器”的德国波恩 100米望远镜相比,灵敏度提高约 10倍;与排在阿波罗登月之前、被评为人类 20世纪 10大工程之首的美国 Arecibo 300米望远镜相比,其综合性能提高约 10倍。作为世界最大的单口径望远镜,FAST将在未来 10—20年保持世界一流设备的地位。

工程历程1993年国际无线电科学联盟大会上,包括中国在内的10国天文学家提出建造新一代射电“大望远镜”的倡议,渴望在电波环境彻底毁坏前,回溯原初宇宙,解答天文学中的众多难题。1995年底,以北京天文台(现“国家天文台”)为主,联合国内 20余所大学和研究所成立了射电“大望远镜”中国推进委员会,提出了利用中国贵州喀斯特洼地,建造球反射面即阿雷西博型天线阵的喀斯特工程概念。借鉴国外大射电望远镜的经验,吸收当今世界上先进的望远镜技术,中国科学家为进一步推进喀斯特概念,提出独立建造世界最大的单口径射电望远镜—— 500米口径球面射电天文望远镜。FAST台址确定在贵州省黔南州平塘县克度镇金科村的“大窝凼”洼地。FAST工程的预研究历时 13年,由中科院国家天文台主持,全国20余所大学和研究所的百余位科技骨干参加了此项工作。

|

| FAST台址原貌图:贵州省黔南州平塘县克度镇金科村大窝凼洼地 |

1994年 4月,启动贵州选址工作,开始了FAST项目13年的预研究;

2005年 9月,中科院组织召开国家科技重大基础设施 FAST项目建议书专家评审会,项目顺利通过评审;

2006年 3月 29日— 4月 1日,中科院基础科学局组织举行“FAST项目国际评估与咨询会”,与会专家一致认为项目可行,建议尽快立项和建设;

2007年 7月10日,国家发改委批复 FAST项目建议书,FAST工程正式立项;

2008年10月31日,国家发改委批复了 FAST工程可行性研究报告;

2008年 12月 26日,FAST工程奠基;

2009年 2月 4日,中科院和贵州省人民政府批复了FAST工程的初步设计和概算;

2011年 3月 25日,中科院和贵州省人民政府联合批复 FAST项目开工报告。FAST工程正式开工建设,工期 5年半(2011天)。

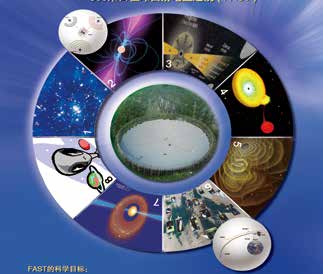

主要科学目标FAST具有极其重大的科学意义,它的研究涵盖广泛的天文学内容,从宇宙初始混沌、暗物质分布与大尺度结构、星系与银河系的演化、恒星类天体乃至太阳、行星与邻近空间事件等的研究,都具有非凡的竞争力。FAST拟回答的科学问题不仅是天文的,也是面对人类与自然的。除以下的研究方向,它潜在的科学产出也许今天我们还难以预测。

● 巡视宇宙中的中性氢,研究宇宙大尺度物理学,以探索宇宙起源和演化;

● 观测脉冲星,研究极端状态下的物质结构与物理规律;

● 主导国际低频甚长基线干涉测量网,获得天体超精细结构;

● 探测星际分子;

● 搜索可能的星际通讯信号。

应用目标FAST在国家重大需求方面有重要应用价值。它可将我国空间测控能力由月球延伸至太阳系外缘,将深空通讯数据下行速率提高几十倍。脉冲星到达时间测量精度由目前的 120 ns提高至 30 ns,成为国际上最精确的脉冲星计时阵,为自主导航这一前瞻性研究制作脉冲星钟。进行高分辨率微波巡视,以 1 Hz的分辨率诊断识别微弱的空间讯号。可作为国家重大科学工程“东半球空间环境地基综合检测子午链(子午工程)”的非相干散射雷达接收系统,提供高分辨率和观测效率;跟踪探测日冕物质抛射事件,服务于空间天气预报。

|

| FAST科学目标示意图 |

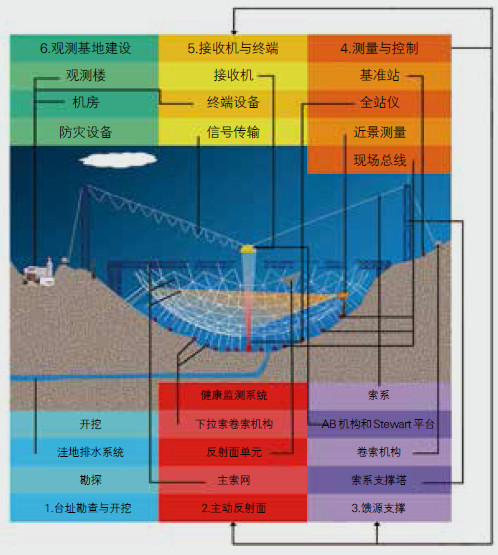

FAST工程的主要建设目标是在贵州喀斯特洼地内铺设口径为 500米的球冠形主动反射面,通过主动控制在观测方向形成 300米口径瞬时抛物面;采用光机电一体化的索支撑轻型馈源平台,加之馈源舱内的二次调整装置,在馈源与反射面之间无刚性连接的情况下,实现高精度的指向跟踪;在馈源舱内配置覆盖频率 70 MHz—3 GHz的多波段、多波束馈源和接收机系统;针对 FAST科学目标发展不同用途的终端设备;建造一流的天文观测站。为实现这一建设目标,我们需要完成以下 6项主要建设内容:

|

| FAST工程系统构成图 |

(1)台址勘察与开挖。勘察台址工程地质和水文地质条件,开挖清理洼地,使其满足望远镜建设的需要;

(2)主动反射面。建设 8 895根钢索和 4 450个反射单元组成的球冠型索膜结构,口径约 500 m,球冠张角约 120°,变形抛物面的均方差为 5 mm;

(3)馈源支撑。建设公里尺度的钢索支撑体系,在馈源舱内安装并联机器人用于二级调整,最终调整定位精度为 10 mm;

(4)测量与控制。建设洼地中基准网和基准站,激光全站仪和 GPS测量系统,百米距离测量精度 2 mm。采用总线及多层控制技术实现数千点自动控制和望远镜协调运行;

(5)接收机与终端。根据 FAST科学目标,工作频率覆盖 70 MHz—3 GHz。研制馈源(其中包括 19波束多波束馈源)、低噪声致冷放大器、宽频带数字中频传输设备、高稳定度的时钟和高精度的频率标准设备等。配置多用途数字天文终端设备;

(6)观测基地建设。建立望远镜观测室、终端设备室、数据处理中心、各关键技术实验室、办公楼和综合服务体系等。

建设进展FAST工程自 2011年 3月 25日正式开工建设以来,各系统陆续进入实施阶段且进展顺利。2011年是 FAST工程的开局之年,2012年是承上启下年, 2013年是基础建设年,2014年是全面建设年。在大窝凼现场已经完成和正在实施的工程主要有:

台址勘察与开挖系统FAST台址开挖工程的基本建设目标是为望远镜各工艺系统的安装创造基本的现场条件,同时为望远镜建成后的运行维护提供安全、稳定的外在自然环境和基本设施条件。2012年 8月,排水隧道全面贯通;到 2012年 12月,历时近两年的 FAST台址开挖与边坡治理工程通过验收。

主动反射面系统设备基础工程——圈梁基础、地锚工程顺利竣工验收。

2013年 12月 31日,圈梁钢结构顺利合拢,完成了 FAST工程建设的第一个里程碑。2014年 9月 11日,圈梁制造和安装工程完工并通过验收,是 FAST第一个完成验收的设备工程。

2014年 7月 17日,索网安装工程正式开始, 2015年 2月 4日顺利完成合拢。该工程的顺利完成是 FAST总体工程的重要时间节点,同时意味着 FAST工程已经在关键技术难点方面实现实质性突破。

|

| 圈梁吊装 |

|

| 合拢后的圈梁 |

|

| 安装第一根主索 |

|

| 索网合拢完成 |

设备基础工程——馈源支撑塔基础、索驱动基础顺利竣工验收。

6基馈源支撑塔是 FAST馈源支撑系统的主体承载结构,馈源塔制造与安装工程于 2014年 3月 15日正式开始现场安装工作, 2014年 11月 30日通过验收。

|

| 馈源支撑塔安装 |

|

| 舱停靠平台 |

2014年 5月 1日,舱停靠平台工程现场安装正式开工;6月 23日主体结构安装完工;11月1日,完成对舱停靠平台设备的阶段测试。

索驱动作为世界上在建的最大绳牵引并联机构,是FAST工程的三大自主创新技术之一。索驱动于 2014年 10月 12日正式开始现场安装; 2015年 2月10日,索驱动第一根支撑索安装成功。

2014年 10月,馈源舱的代舱在大窝凼现场进行安装;2015年 1月 21日,代舱完成结构部分焊接和安装工作。代舱作为馈源舱的代替舱,主要用于 FAST的前期调试和试验。

测量与控制系统 |

| 建造完成后的测量基墩 |

测量基墩是 FAST工程测量与控制系统的主体建筑,为高精度测量仪器提供稳定可靠的安装平台。该工程于 2013年 5月开始建造,2014年 10月 16日竣工验收并已投入使用。

综合布线(内网高低压配电、测控网络和安防工程)是望远镜的神经网络,是所有指令信号、数据传输、动力传输的通道。2014年4月21日,综合布线项目正式开工。

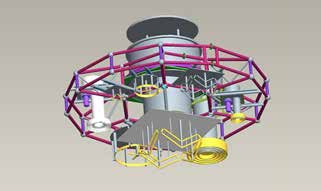

接收机与终端系统包括 7套接收机和终端(覆盖7 0 MHz — 3 000 MHz的频率范围),时间频率标准、数据传输、处理、存储和接收机监视及诊断系统。

由于早期科学对低频宽带接收机的需求,对低频宽带接收机进行了广泛调研,确定采用美国加州理工学院(Caltech)研制的低频宽带单波束接收机,覆盖频率范围为:0.27 GHz—1.62 GHz,是 FAST早期科学观测的主要接收机,将用于 FAST中性氢、脉冲星等观测及供望远镜联调使用。与澳大利亚 CSIRO(联邦科学与工业研究组织)和英国 JBCA(Jodrell Bank Centre for Astrophysics)签订的 L波段 19 -波束前端关键技术的可行性研究已经完成;L波段单波束前端完成了样机研制。

|

| 接收机与终端模拟图 |

观测基地建设是 FAST望远镜建设、运行和维护的基础保障。首先开工的是进场道路建设,一期工程于 2011年 7月全线通车。2014年完成了由平塘县克度镇到大窝凼的 35 kV供电专线建设及供水系统施工。 2014年 7月,供水系统通过验收,经检测水质达到饮用水标准。2013年 4月完成观测基地园区规划并通过评审;2014年 8月,园区初步设计及评审工作完成,下一步将进行园区主体建设的施工。

已经完成招投标进入工程实施阶段的主要工程项目还有:促动器制造与安装、反射面制造与安装、馈源舱制造与安装、望远镜总控系统、馈源支撑整体控制系统和主动反射面控制系统等。

|

| 观测基地园区效果图 |

|

| 2014年年底,FAST工程现场总体进度状况 |

为了培养射电天文人才并进行早期科学目标研究,为 FAST运行作科学上的准备,使 FAST工程有尽可能大的科学产出,FAST工程成立了科学部。科学部提出了关于建设观测管理系统和科学数据处理系统的设想,推动观测模式规划子系统和科学数据处理子系统的成立。在 FAST中性氢星系巡天研究、星系谱线数据分析、FAST脉冲星样本研究、脉冲星搜索预研等方向取得了显著成果。为在 FAST调试及运行初期能尽早产生科研成果,在科技部的支持下,申请了“973”项目——“射电波段的前沿天体物理课题及 FAST早期科学研究”,部署早期科学研究,该项目自 2012年立项至今,在脉冲星射电观测与理论研究、星际介质及恒星形成的射电研究、星系结构和星系演化、宇宙学和暗物质、射电光谱和脉泽源、低频多波段接收机和 VLBI的设计预研方面都取得了一系列预研究成果。

与此同时,FAST工程积极加强国内外的合作交流。为保护 FAST免受无线电干扰,保障 FAST正常运行和科学产出,积极开展电磁兼容工作。 2013年 7月16日,贵州省省长陈敏尔签署省政府令,颁布实施《FAST电磁宁静区保护办法》,于 2013年 10月 1日起实施。

工程管理为更好地保障和促进 FAST工程建设,设立了 FAST项目工程领导小组、工程科学技术委员会、工程建设领导小组办公室。从 2008—2014年,工程建设领导小组已召开 3次会议,工程科学技术委员会召开了 2次会议,工程建设领导小组办公室召开了 9次会议。同时,与地方各级政府协调配合,及时解决工程中遇到的各项问题和困难。

FAST工程结合大科学工程特点建立健全成体系的规章管理制度,规范工程管理活动;坚持每周召开工程例会,并针对不同的问题每月召开一次经理部会议。实行严格规范的质量管理及合同管理,工程的质量管理体系运行情况良好。计划管理体系实行以工程零级 CPM(关键路径管理)计划为基准,以 WBS (工作分解结构)、PBS(产品分解结构)为阶段目标,根据工程实际情况适时调整的管理方法。FAST工程建立了档案工作组织体系、档案制度保障体系和FAST工程档案分类体系,严格执行大科学工程档案管理要求。目前,档案管理工作开展顺利,台址开挖工程档案已通过国家档案局和中科院档案局专家组的检查,顺利验收。

针对FAST工程异地建设、工程难度大的实际情况,FAST工程引入了项目管理公司,成立了有项目管理方参与的FAST工程指挥部和现场管理部,FAST工程现场办公室主动协助各系统开展现场工作,提供条件保障。同时,建立了大窝凼-贵阳(贵州大学)-北京视频会议系统,使工程例会等重要会议能够三地同时召开;引入项目管理大师软件,实现网络管理。为真实记录工程历程,FAST积极进行工程声像、视频资料的收集、拍摄和整理。

领导关怀FAST工程自立项以来,得到了国家和地方以及中科院等各级领导的关心与支持,包括:中共中央政治局委员、国务委员刘延东(2010年4月17日,北京密云),科技部副部长曹健林(2010年10月8日),贵州省省长赵克志(2011年5月30日),科技部副部长陈小娅(2012年4月12日),贵州省人大常委会常务副主任陈华祥(2013年4月19日),国家自然科学基金委副主任刘丛强(2014年1月1日),贵州省省长陈敏尔(2014年5月8日),贵州省委书记赵克志 (2014年7月25日),中科院副院长詹文龙(2014年 9月13日)等领导先后赴FAST工程大窝凼施工现场视察考察。

天文学之外的意义在2012年8月21日国际天文学联合会(IAU)第28届大会开幕式上,国家副主席习近平在讲话中专门提到FAST建设,指出FAST是我国现代化天文台站运行体系的重要组成部分,相信FAST的建成并投入使用将会给射电天文学的科学突破带来机遇。

具有我国自主知识产权的FAST,它的研制和建设,体现了我国自主创新能力,还将推动我国在天线制造技术、微波电子技术、并联机器人、大尺度结构工程、公里范围高精度动态测量等众多高科技领域的发展。建成后的FAST将在日地环境研究、搜寻地外文明、国防建设和国家安全等国家重大需求方面发挥不可替代的巨大作用。FAST的建设经验将对我国制造技术向信息化、极限化和绿色化的方向发展产生影响。它的建设与运行将促进西部经济的繁荣和社会进步,符合国家区域发展的总体战略。有了FAST,边远闭塞的黔南喀斯特山区将变成世人瞩目的国际天文学学术中心,成为把贵州展现给世界的新窗口。以FAST为主体的天文科普基地将推进我国的科普工作,教育青少年,向公众与决策层进行宣传,为科教兴国的长远战略目标服务。