神光Ⅱ高功率激光实验装置(简称神光Ⅱ,包括八路装置和第九路两大部分)是目前国内已经投入正式运行的规模最大的高功率钕玻璃激光实验装置,也是我国目前唯一能够提供开放研究的高功率激光实验装置。它能在十亿分之一秒的瞬间发射出功率相当于全球电网总和数倍的激光束聚集到靶上,形成高温等离子体并引发聚变,进而开展激光与等离子体相互作用物理和惯性约束聚变(ICF)实验研究。自2000年以来,神光Ⅱ以我国激光聚变历史上从未有过的高质量、高稳定、高重复性提供了几十种复杂物理目标和靶型的实验打靶近6 900余次。近年来全年运行平均成功率超过90%,已经大幅超过装置原定70%的技术指标,实现了我国激光驱动器运行水平的重大提升,成为我国大科学工程中高效、稳定运行的范例。

装置发展20世纪 60年代随着激光的出现,科学家提出了激光惯性约束聚变科学思想。同一时间,我国著名核物理学家王淦昌院士提出激光聚变倡议,按照这一倡议,在中科院上海光机所开始了高功率激光驱动器的研制和应用。

1986年,激光 12号实验装置在上海建成,张爱萍将军为装置亲笔题词“神光”,该装置正式命名为神光 I ,从此开启了我国“神光”系列高功率激光装置发展的新篇章。

神光 I输出两束口径为 200 mm的激光,工作波长为 1.053μm(1ω0),脉宽为 100 ps及 1ns可变,最大输出能量为 1.6 kJ /1ns(1ω),最高输出功率为 2×1012 W,聚焦后靶面功率密度最高可达 1016 W /cm2。它的建成,标志着我国已成为国际高功率激光领域中具有这种综合研制能力的少数几个国家之一,是我国激光技术发展中的一项重大成就。

1986年,由王淦昌、王大珩倡导,在中科院和中国工程物理研究院两院领导的支持下,中科院上海光机所成立了高功率激光物理联合实验室(简称“联合室”)。联合室主要从事高功率激光实验装置的工程研制,开展高功率激光物理和技术的研究;保障激光装置高质量运行,并开展激光等离子体物理研究。

神光 I连续运行了8年,完成了多轮重要的物理实验,在 ICF、“863”相关项目实验研究中取得了一批具有国际先进水平的重大成果,标志着我国在该领域进入世界先进行列。

1994年神光 I退役,联合室启动神光Ⅱ八路装置研制,2000年建成投入运行。八路装置的基频激光输出总能力为 6 kJ/1ns,并可实现倍频或三倍频运行。装置在研制中探索发展了激光新技术,使我国的高功率激光技术在国际上占有不容忽视的地位。此装置被评为 2002年度“中国十大科技进展”之一,同年获上海市科技进步奖一等奖,2004年获首届中科院杰出科技成就奖,2005年获国家科技进步奖二等奖。

2002年底,联合室又启动了神光 II多功能高能激光系统(简称第九路)的研制,于 2005年建成开始试运行。第九路提供了一束输出能量更大、输出脉冲宽度等特性都不同于八路装置的激光,其基频输出能力达 5.2 kJ/3ns,倍频和三倍频转换效率大于 60%。作为探针光,它能够为物理实验提供主动的诊断手段,使物理实验人员更加全面、准确地了解有关等离子体的物理现象状态,定量地理解有关物理过程和物理规律。同时也为相关物理实验提供了重要的、更大能量的驱动激光,而且为研制皮秒拍瓦激光系统创造了放大链路的必要条件。第九路荣获 2013年国家科技进步奖二等奖。

神光Ⅱ的八路装置及第九路既可以独立开展实验,也可以相互配合使用。装置的高水平运行,不仅满足了我国 ICF研究不断发展的需求,也大大促进了我国高功率激光技术的发展,为我国未来建造更大规模的高功率激光器积累了有益经验,也为我国相关专项的成立奠定了技术基础。

2009年,联合室在专项的支持下,开始了输出能力更高的激光驱动器装置的研制。建成后的驱动器装置激光输出性能将得到大幅度拓展和提高,八束激光每路输出能量达到 5 000 J以上,第九路将具备皮秒拍瓦激光输出的能力,两者结合,将能开展相关重大专项前期物理快点火探索研究及高能高密度物理等前沿基础物理研究。

2014年激光驱动器升级装置集成调试已基本完成,合同的关键输出参数也已全部实现。其中,单路基频(1ω)最高输出可达 8.05 kJ/3ns,近场通量对比度 0.09,三倍频最高输出 5 295 J/4.5ns(基频能量 7 331 J),三倍频(3ω)最高到靶效率达到 72%;八路每路 5 000 J基频输出演示,考核了功率平衡等指标,实现八路三倍频到靶 24.8 KJ,每路穿孔效率达 95%以上。2015年该装置研制工作全面完成并投入试运行,开展综合物理实验。

总体科学目标与研究方向目前,神光 II装置作为国内激光聚变研究发展的重要支撑平台,面向国家对聚变物理、国防应用和聚变能源等重大战略需求,发展激光驱动器应用基础、关键技术、系统集成及高能量密度物理的创新与探索性研究,从事激光驱动器装置研发及高效高质量维护运行,开展国际合作与学术交流及人才培养,坚持自主创新与可持续性发展,引领我国激光驱动器科学发展与技术进步,打造具备国际影响力的激光技术研发中心。

其科学目标与研究方向主要有4个方面。

能源战略需求科学实验

受控热核聚变是彻底解决地球能源问题的有效途径之一。几十年来,世界各地的科学家为实现这一梦想一直进行着不懈的努力与探索。实现这一目标的诱人之处在于聚变燃料中潜在的巨大能量以及聚变反应的安全性。

国家战略安全科学实验

利用激光惯性约束聚变在实验室里创造出高温高密度的等离子体条件,可在实验室开展内爆动力学、高温辐射流体动力学及其界面不稳定性、冲击波物理学、热核反应动力学、中子学等在内的多项基础物理研究,而通过这些研究,可以掌握在国家战略安全方面所关心的某些基本物理规律,获得重要的物理参数,以达到校验数值模拟程序,将研究中的经验部分上升至科学规律的目的,从而解决国家战略安全方面的可靠性和有效性问题。

高能量密度物理等基础研究领域的科学实验

ICF研究拓展出来的“高能密度物理”是富有活力的崭新科学研究领域,是跨越流体力学、等离子体物理、凝聚态物理、强激光和粒子束物理、强辐射与物质相互作用、天体物理等领域范围的交叉学科。高功率固体激光技术为激光聚变能源、激光先进粒子加速器与空间激光应用等战略高技术领域的创新发展开拓全新的技术途径,同时也为高能量密度物理和实验室天体物理等前沿交叉学科的开拓提供了全新的研究平台与手段。

高功率激光驱动器新技术研究发展

针对目前 ICF物理实验,尤其是高能量密度物理实验对高功率激光驱动器运行要求越来越高,如何有效提高激光装置总体能量转换效率、光束质量、激光通量及激光工作物质的损伤阈值等关键技术问题是高功率激光驱动器提高运行效率的新方向。

重要运行成果神光Ⅱ十余年来的高效稳定运行,不仅全面支持和保证了国防科研任务的顺利完成,也为国内外各研究机构在 ICF、X光激光(XRL)、材料高压状态方程、高能量密度物理、天体物理、强场物理、纳米材料和新能源等诸多领域及多学科交叉提供了可靠与无可替代的实验平台,得到国内外用户的高度评价。

国家战略安全科学实验取得重要进展 |

| 冲击加载下锡动态破碎背光X光照片 |

神光Ⅱ是国家“十五” 、“十一五”及 “十二五”ICF研究的重要实验平台,取得了若干具有标志性的重要实验结果,获得多个部委科技进步奖,并直接促成国家重大专项的成立。

科研人员在2013年利用神光装置发射的激光驱动X光照相和可见光全息照相诊断技术,成功获取了激光加载下锡破碎产物云演化形貌,实现了“低速高密度区”破碎颗粒的原位观测,空间分辨能力优于 30μm,达到国际先进水平,为认识高应变率下材料动态破碎等力学行为、开展相关高精度的量化分析和研究提供了重要的实验数据。

“软 X射线激光探针等离子体阴影成像技术”研究小组在 2011—2015年间利用神光Ⅱ装置成功开展了包括激光辐照薄片靶产生的加速效应、射流、激光烧蚀瑞利-泰勒(R-T)不稳定性发展等现象的实验诊断,获得了理想的应用效果,2012年获军队科技进步奖二等奖。该项目发展的诊断技术具有原理简单、稳定性好、数据获取率高等特点,能够很方便地通过改变待诊断等离子体的产生方式来实现多种等离子体的发展演化诊断。进一步配合理论相关研究的需求,设计相应的等离子体,并实施实验诊断,所得到的数据将会对相应的理论模型研究以及参数校验等起到重要的参考作用。

为天体物理实验室研究提供新思路和新方法利用高功率激光,可以在实验室中创造与天体现象相似的极端物理条件,从而为科学家在实验室中对天体问题进行主动、近距、可控的研究提供了新思路和新方法,给天体物理研究带来了新的空间和新的方法。在此领域的研究中,装置用户取得了多项国际领先的重要创新成果,并得到国际同行的认可。

2008年由中、日、韩三方 8个研究单位组成的联合实验小组在神光Ⅱ装置上成功进行了无碰撞冲击波实验。实验小组的物理成果在 New Journal of Physics (2011)上发表后,被 nature photonics (2011)在 Research Highlights中加以介绍,以 Collisionless shockwaves为标题,称研究小组使用上海神光Ⅱ激光装置演示相向传播但可以无碰撞自由相互穿行的实验。

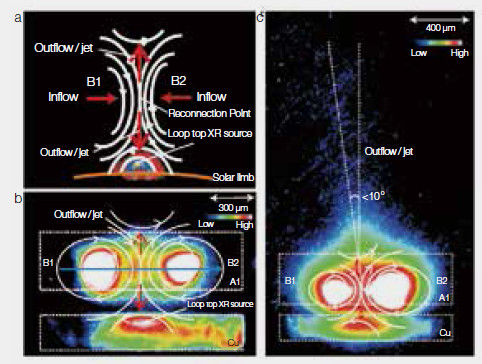

2011年,由中科院国家天文台赵刚研究组、中科院物理所李玉同研究组与上海交通大学张杰研究组及其他合作者在神光Ⅱ装置上联合完成“利用强激光成功模拟太阳耀斑中的环顶X射线源和重联喷流”研究经两院院士、“973计划”顾问组和咨询组专家、 “973计划”项目首席科学家、国家重点实验室主任等专家无记名投票,入选 2011年度“中国科学十大进展”。

|

| 利用强激光成功模拟太阳耀斑中的环顶 X 射线源和重联喷流入选 2011 年“中国科学十大进展” |

|

| 中、韩科技部部长为“惯性约束聚变能源先期关键技术合作研究”项目揭牌 |

神光Ⅱ的研制包含了光、机、电等各学科工程领域的综合项目,锻炼并凝练了一批激光技术、光学工程、电子学、光机械、光学检测和精密装校等学科齐全、工程经验丰富的大装置研发团队。围绕装置的研制和运行,开展高功率激光驱动器总体设计、系统集成与关键元器件技术研究,达到了国际领先水平的大型集成、高负载能力、高光束质量和精密控制的激光驱动器总体设计能力。这些研究不但体现了装置在激光驱动器研制过程中对基础科学问题的认知能力,还为我国重大专项的成立及在未来建造更大规模的高功率激光器提供了技术基础和若干前瞻技术储备。

2011年 7月,拍瓦课题组使用非拼接国产光栅实现口径为 290 mm x105 mm椭圆光束的压缩输出,最大能量为 380 J/5ps和 370 J/8ps,相关研究成果已发表在 Optics Letters (2010)上。此次演示实验填补了国内在高能拍瓦激光装置上的空白,提供了我国大口径介质膜光栅的第一手压缩实验数据,支持了大口径介质膜光栅制造技术,极大推进了我国超短超强激光技术的发展。

2013年 12月,驱动器升级装置在所有元器件安全运行条件下实现 8 050 J的基频激光输出,这是继该装置达到 5 000 J基频输出设计指标后,取得的又一次意义重大的技术进展,标志着我国自主设计研制的“基于大口径电光开关的腔倒空型四程放大”激光驱动器总体构型在通量密度、功率密度、近场通量对比度、远场能量集中度等核心评价指标方面均达到或接近美国NIF装置水平,为我国后续发展更高性能的激光驱动器奠定了坚实基础。

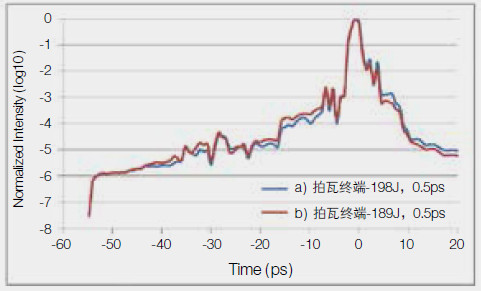

2014年10月,信噪比研究小组获得了拍瓦激光系统输出的两发次大能量数据,完成了高能短脉冲激光系统中主脉冲之前 10 ps—55 ps位置的信噪比参数测量工作。实验结果表明,在-30 ps位置的噪声小于 10-5,在-53 ps位置的噪声小于 10-6。该项参数的诊断和测量工作在国际上仍然是一个技术难题。目前,美国 OMEGA EP、英国 Vulcan、日本 FIREX等大型拍瓦激光系统中均未得到皮秒范围内的高动态范围信噪比测量数据。

|

| 拍瓦激光系统中单脉冲信噪比测量结果 |

神光Ⅱ是激光驱动器发展和核物理研究的重要平台以及国际合作的重要窗口。这些合作为积极推进我国在激光聚变高技术领域的进一步快速发展,提升我国在该领域的国际影响和竞争力具有重要意义。

中以合作项目于 2009年正式签订合同。该项目的有效实施,标志着我国在某些高技术领域已经走在国际的前沿,开创了我国向发达国家输出高新技术的新局面。

|

| 2009年,中以合作项目启动仪式 |

2012年,在中、韩两国科技部支持下,开展了 “惯性约束聚变能源先期关键技术合作研究”。通过双方的合作,建立方向明确、优势互补的国际合作平台,积累未来激光聚变能源新技术,引领我国在激光聚变高技术领域的发展。

“传承辟新、寻优勇进”是神光装置科研作风,科研人员经过 30多年的不懈努力,在高功率激光驱动器及相关实验物理中出色地完成了多项重大任务。在激光技术和实验物理方面做出了开创性的、里程碑式的工作,在不同的阶段,为国家的战略需求和技术发展做出了历史性贡献。今后数年内,神光装置仍是这几方面研究的重要实验支撑平台。在中科院和中国工程物理研究院的共同支持下,装置将不断推进开放共享,为高能量密度物理、天体物理及激光驱动器技术发展做出新的成果,发挥不可替代的作用。