2000年中科院高能物理所提出了我国高能物理和先进加速器发展目标,建议将北京正负电子对撞机(BEPC)进行重大改造,储存环采取“麻花”轨道方式,将对撞亮度提高 30倍,投资估算 4亿元人民币。后根据国际竞争态势,以及国际高能物理的研究状况及加速器的发展水平,科学家们提出应进一步提高 BEPC的亮度,建议采取多种先进技术,使对撞亮度提高 100倍,这个方案即是 BEPCII。BEPCII的建设目标是对BEPC和 BES进行重大改造,采用多束团、大交叉角对撞方式,成为当前国际上最先进的双环对撞机之一。BEPCII的设计瞄准国际高能加速器发展前沿,创造性地采用正负电子双环大交叉角对撞和“内外桥”联接两个外半环形成同步辐射环的“三环方案”,在较短的周长和窄小的 BEPC隧道里安装双储存环;实现了“一机两用”,并保持原有光束线出口基本不变,最大限度地利用 BEPC原有的设施;提出了超导插入磁体和双孔径四极磁铁对撞区创新性设计方案,在很短的距离内实现了正负电子束流的分离和高流强六维束流精确对撞。新建的北京谱仪 (BESIII),适应 BEPCII高计数率运行的要求,大幅提高测量精度和粒子识别能力,减少系统误差,满足在粲能区进行精确测量的要求。BEPCII将为我国在今后相当长的时期内继续保持粲物理研究的国际领先地位,取得原始性创新物理成果奠定基础。

BEPCII投资 6.4亿元人民币,建设周期 5年。 BEPCII的物理窗口属于国际高能物理实验研究的高精度前沿。它的工作能区为 2—4.6 GeV,通过高统计、高精度的测量,研究微扰和非微扰量子色动力学及其过渡阶段性质,精确测量 CKM矩阵元、研究 J/Ψ、Ψ'和 Ψ(3 770)能区内的稀有衰变,研究轻强子谱,J/Ψ家族和激发态重子等前沿课题,并寻找胶子球、夸克-胶子混杂态和奇异态等新粒子,探索新的物理现象,对粒子物理的发展具有重大意义。2003年 2月 10日,国务院总理办公会议批准了 BEPCII项目建议书。同年底,BEPCII开工建设。考虑到上海同步辐射光源(SSRF)尚未建成,为了保证国内同步辐射用户研究工作的需要,计划将改造工程分成 3阶段进行:直线加速器改造、储存环改造和探测器改造,并克服重重困难,在每个阶段都插入同步辐射运行,首创在大型加速器的建设过程中 “边建设边提供同步辐射专用光服务”的国际先例。 2004年 4月 30日,BEPC/BES结束了15年的科学实验任务,进入BEPCII全面启动阶段。率先改造的是直线加速器,于 2004年 11月19日完成主体改造,电子束调试成功,改造后的 BEPC于2004年底开始向所内外同步辐射用户开放。此后,BEPC边运行、边改造,这在国际上尚属首例。储存环从 2005年 7月开始改造,经过 16个月的艰苦努力,于 2006年 11月 9日安装完所有主体设备。2008年 7月19日,BEPCII与 BESIII联合调试对撞成功,观察到了正负电子对撞正负电子湮没到强子的事例,标志着 BEPCII圆满完成了建设任务。 新建的 BESIII在BEPCII的高亮度下,运行稳定可靠,获得了高质量的高统计数据。

中科院从 2007年 12月开始,分别对 BEPCII的直线加速器、同步辐射专用模式、BESIII探测器和储存环进行了工艺测试,所有主要性能均达到或超过设计指标:直线加速器的流强、能量、能散、发射度均达到或超过设计指标,并达到了国际同类装置的先进水平;同步辐射专用模式的能量、流强和束流寿命均达到设计指标,并实现了 2.5 GeV满能量注入;北京谱仪 BES III采用了一系列先进设计、技术和工艺,其主漂移室动量分辨及能损(dE/dx)分辨、电磁量能器的能量分辨和位置分辨、飞行时间计数器的时间分辨、μ子探测器的位置分辨等主要指标均达到设计要求,并处于国际同类装置的先进水平;储存环的对撞亮度、能量等性能参数达到设计指标,储存环在 1.89 GeV能量下,亮度达到了 3.21×1032cm-2s-1,是改造前 BEPC亮度的32倍、是此前该能区亮度世界记录的 4倍以上,在粲能区处于国际领先地位。中科院于 2009年 6月组织专家对 BEPCII进行了工艺鉴定验收,7月完成了国家发改委组织的最终验收,专家委员会认为“经过五年的努力,BEPCII以十分有限的投资,按进度、按指标、按预算、高质量地完成了国家发改委批复的各项建设任务,BEPCII已成为粲物理能区国际领先的对撞机和高性能的兼用同步辐射装置,成为国际同类装置建设的一个范例。该工程的建成,将我国对撞机和谱仪技术推进到国际前沿,得到了国际高能物理界的高度评价,是中国高能物理发展的又一个重大的里程碑“。

BEPCII投入运行后,性能不断提高,在 1.89 GeV 能量下,2014年对撞亮度达到 8.53×1032 cm-2s-1,是该能区此前国际最好水平 13倍以上。BEPCII采用双环方案是一种成功的选择,其建造质量和调试速度达到了国际先进水平。BESIII是国际上最先进的大型谱仪之一,探测器的多项指标达到国际最好水平。BEPCII 的束流调试、对撞亮度、物理运行和数据质量都达到世界先进水平,获取的 J/Ψ、Ψ'和 Ψ(3 770)数据超过此前国际上最大样本的 3—4倍,获得了一大批重要物理成果,发表了一批具有国际影响的物理文章。

BEPCII工程坚持自主创新,自主研制的设备超过 85%,有力推动了国内相关高技术领域的发展。BEPCII的成功得到了国内外同行的高度评价,“BEPCII获关键性突破”和“BEPCII建设任务圆满完成”分别入选 2006和 2008年“中国十大科技进展”。“BEPCII通过国家竣工验收”位列 2009年“中国基础研究十大新闻”第一名。

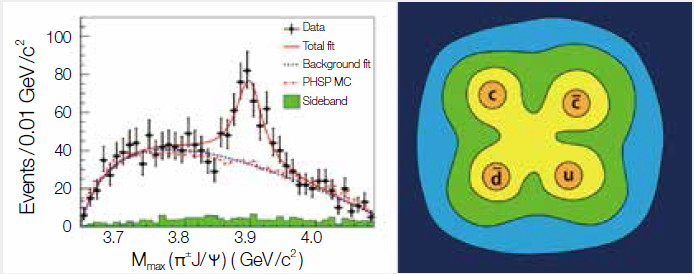

2013年 3月 26日,BEPCII上发现新的共振结构,暂时命名为 Zc(3 900),新发现的 Zc(3 900) 含有粲夸克和反粲夸克且带有和电子相同或相反的电荷,带电 Zc(3 900)的发现很可能为寻找和研究新型强子态开启了一扇大门。2013年 12月 30日,北京谱仪国际合作组发现四夸克态 Zc(3 900)入选美国 Physics杂志评选出的 2013年物理学 11项重要成果之首。“BESIII观测到一种包含至少 4个夸克的带电粒子”入选 2013年度“中国科学十大进展”。

BEPCII上的科技人员夜以继日地工作,不断提高对撞机的亮度、各子系统和设备的性能,努力实现安全、 稳定、可靠的运行,在粲物理能区的高亮度前沿开展高能物理和同步辐射实验。截至目前,共获取了13亿J/ Ψ、5亿Ψ(3 686)、2.9 fb-1Ψ(3 770)、5 fb-1XYZ事例以及 0.8 fb-1的 R值扫描数据。J/Ψ数据超过此前国际上最大样本的 20倍,Ψ(3 686)数据为此前国际最大样本 CLEO的近 30倍,Ψ(3 770)数据也达到了此前国际最大样本的 4倍左右,XYZ数据更是国际上首次获取的最大数据样本。在高质量的大数据样本上,在粲偶素与类粲偶素、轻强子谱、粲物理、物理等领域获得了一系列对世界高能物理研究产生重大影响的创新性物理成果。

主要成果 北京谱仪(BES III)(1)BESIII实验发现“四夸克物质”

北京谱仪实验于 2012—2013运行年度,在质心系能量 4.26 GeV和 4.36 GeV及附近能量点共采集了 2.9 fb-1的数据进行非常规强子的实验研究,并首次发现了奇特态候选者——带电类粲偶素 Zc(3 900),并随后发现其伴随粒子 Zc(4 020)。

2013年6月17日,BESIII实验发现 Zc (3 900)的论文在 Physical Review Letters杂志发表。6月18日,Nature杂志就此发表了题为“Quark quartet opens fresh vista on matter (夸克‘四重奏’打开了物质世界一扇崭新的大门)”的新闻报道。

相关论文同时被 Physical Review Letters编辑特别推荐,并特别邀请匹兹堡大学的著名强子物理学家 Eric Swanson教授做题为“New Particle Hints at Four-Quark Matter (新粒子暗示存在四夸克物质)” 的评论。

2013年12月30日,美国物理学会在其主办的 Physics杂志公布了2013年国际物理学领域 11项重要成果,“发现四夸克物质”位列榜首。

|

| BESIII实验发现的带电类粲偶素Zc(3 900)(左)和它可能的夸克结构示意图(右) |

(2)验证 BES II实验结果,并观测到新粒子

2003年 BESII实验在 J/Ψ→γpp过程中,发现在质子-反质子的质量阈附近有反常增强,可能是一个质量略低于正反质子质量阈的短寿命粒子。这种短寿命的粒子通常被称为共振态。利用 BESIII所采集的高质量 J/Ψ数据,进一步对 J/Ψ→γpp做了详细分析。 确认了质子-反质子质量阈增长结构的存在,并首次确定它是一个赝标量粒子,自旋和宇称为 0-。这为理论上解释此共振态的性质和对其分类提供了关键证据。 文章发表在 Physical Review Letters上。

为了寻找该增长结构的其他衰变模式,BESII实验在J/Ψ→γπ+π-η'中发现了一个新粒子 X(1 835)。 目前,BESIII实验已经在 J/Ψ→γπ+π-η'证实了X(1 835)新粒子的存在。

(3)BESIII实验发现两个“失踪重子”

2013年,利用 2009年采集的 106兆Ψ(2S)事例,BESIII实验在分析 Ψ(2S)衰变到质子反质子和一个中性 π介子的过程中,除了观测到已知 5个重子激发态外,还发现了 2个新重子激发态,并利用分波振幅分析方法,确定了它们质量、宽度等性质。实验结果发表在国际著名杂志 Physical Review Letters上之后,引起了国际高能物理学界的关注。

BESIII实验发现的两个新重子的质量分别为 2 300-30 +40 -0 +109 MeV/c2和 2 570-10 +19 -10 +34 MeV/c2。 根据它们的质量,这两个重子暂时被命名为 N (2 300)和 N(2 570)。

近两年,BES III实验在强子谱研究领域取得一系列重要进展,包括确认 X(1 835)新粒子、发现 X (1 840)、X(2 120)和 X(2 370)等新粒子。尤其是 X(2 120)和 X(2 370),这两个新重子的发现也是 BESIII实验两年强子谱研究的重要进展之一。

(4)BESIII观测到 Zc(4 020)同位旋三重态

利用 BESIII探测器 2013年采集的数据,BESIII国际合作组在 e +e -→π+π-h c过程中发现了一个带电的新共振结构,命名为 Zc(4 020),其质量为 (4 022.9±0.8±2.7) MeV/c2,比4个氢原子略重,寿命约为 10-22 s,产额非常低,在所有数据中仅观测到 243个事例。相关研究论文发表在 2013年 12 月 10日的 Physical Review Letters上,并被杂志编辑特别推荐。随后,在中性反应过程 e+e-→π0π0hc中,BESIII实验组发现了中性 Zc(4 020),其质量和寿命与带电结构一致。此外,BESIII还发现了 Zc(4 020) 到D*D*的衰变模式。这些发现使得 Zc(4 020)成为首个确立的含有 4个夸克的同位旋三重态。

(5)发现 e+ e-→ωχc0

BESIII合作组利用正负电子研究在质心系能量4.21GeV到4.42GeV积累的数据研究e+e-→ωχc0c0强子衰变过程。首次在4.23GeV和4.26GeV质心系能量处观测到e+e-→ωχc0过程,并测得玻恩截面分别为(55.4±6.0±5.9)和(23.7±5.3±3.5)pb。由于在其他7个能量点没有观测到明显的信号,我们测量了相应的截面上限。这些测量结果已经发表在Physical Review Letters上。

(6) ΧCJ→K+K-η'的分波分析利用

2009年采集的106兆Ψ’事例,首次对ΧCJ→K+K-η'作了分波振幅分析。分析表明,此衰变过程中主要贡献来自于 K*(1 430)K,f0(980)η',f0(1 710)η'和 f2(1 525)η',并测量了它们的分支比。此项分结果析发表在 Physical Review上。

(7)首次观测到η'→π+π-π+π-和η'→π+π-π0π0

基于 BESIII实验所采集的大量 J/ψ事例,通过 J/ ψ→γη,γη',进行了η和η'衰变相关研究。理论上 η'衰变到 4π并不违反粒子物理的一些基本对称性,但是实验上一直没有观测到。根据矢量为主模型,此过程主要是通过两个虚 p介子到 4π。因为两个 p质量之和远大于η'质量,所以分支比较小。从π+π-π+π-和 ππ+π-π0π0的不变质量谱上可以看到清楚的η'信号。 测量得到的分支比分别为 B(η'→π+π-π+π-)= (8.41±0.68±0.63)x10-5和 B(η'→π+π-π0π0) =(1.90±0.36±0.19)x10-4。结果与基于手征微扰理论的预言一致。该分析结果发表在 Physical Review Letters上。

同步辐射装置(1)金属熔体中原子间距的负膨胀

浙江大学新结构材料国际研究中心王晓东副教授和蒋建中教授与北京同步辐射实验室合作,近期发现了加热诱导的金属液体中近邻原子间距的收缩异常现象。该中心利用北京和德国汉堡同步辐射装置(BSRF和 DESY)研究了 Al、Sn、In和 Zn的液态原子结构随温度变化。相关的研究成果发表在 PNAS上。

(2)同步辐射小角X射线散射技术研究

Hg污染取得进展中科院高能物理所多学科中心研究人员以贵州万山汞污染地区的人发为研究对象,研究了汞污染引起人发纳米尺度结构的变化,发现 4.5-nm周期的衍射峰消失可作为人体受到汞污染的生物学标识。该研究成果发表在环境科学领域知名杂志 Environmental Science & Technology上。

(3)单向抑制“氢气氧化反应”新型共催化剂材料

华东理工大学材料科学与工程学院新型清洁能源材料研究室杨化桂教授团队通过北京同步辐射装置1W1B-XAFS实验站,采用 XAFS技术开发出一种新型共催化剂材料,一氧化铂团簇,其不仅能有效地抑制氢气氧化反应,同时维持了高效的太阳能光解水制氢性能,相关研究发表在 Nature Communications上。

(4)应用同步辐射技术揭示纳米材料-蛋白质冠界面结构

国家纳米科学中心陈春英课题组与吴晓春课题组及高能所李敬源课题组合作,应用多种同步辐射技术研究了纳米颗粒-蛋白质作用。研究成果发表于 Journal of the American Chemical Society 。同步辐射以及先进核分析技术在纳米颗粒表征、纳米—生物界面结构分析、纳米颗粒在细胞内的可视化研究、纳米颗粒在生物体内的分布、蓄积与转化等方面有着不可或缺的应用(Chemical Society Reviews)。

(5)组蛋白变体甲基化识别新机制研究

清华大学医学院基础医学系、结构生物学中心李海涛教授课题组利用北京同步辐射装置 1W2B-生物大分子晶体学光束线站获得了一套 ZMYND11 Bromo-ZnF-PWWP晶体在锌原子吸收边附近 (1.2825Å)分辨率为 1.95Å的衍射数据。随后,利用锌-单波长反常散射法破解了非多肽结合条件下Bromo-ZnF-PWWP串联结构域相位,并完成结构解析。结合利用上海光源生物大分子晶体学线站获得的 Bromo-PWWP-H3.1K36me3复合物和 Bromo-PWWP-H3.3K36me3复合物的晶体结构数据,该研究在原子水平精细阐释了一种肿瘤抑制因子 ZMYND11,利用其串联“Bromo-ZnF-PWWP”结构域识别组蛋白变体 H3.3K36me3修饰的分子机制,相关研究发表在 Nature上。

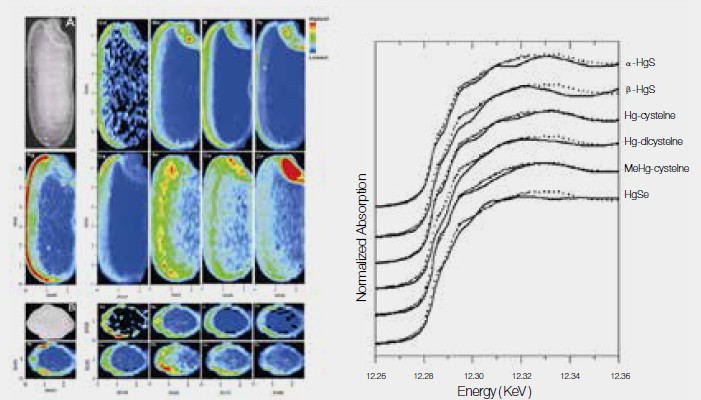

(6)稻米汞分布特征及赋存状态研究

中科院地球化学所冯新斌研究组针对我国西南汞矿区稻米不同部位(米壳、米糠和精米)汞的分布特征和化学形态等问题开展了详细而系统的研究。该研究利用北京同步辐射装置 4W1B-X射线荧光微分析实验站和 1W1B-XAFS实验站完成的X射线荧光微区谱学成像实验和 X射线近边吸收谱实验及其主元分析方法,成功表明稻米中的无机汞主要储存在米壳和米糠中,但是具有高神经毒性的甲基汞则主要位于精米中。因此,在碾米过程中,大量的无机汞(约78%) 会随着米壳和米糠的去除而被去除;然而,大多数甲基汞则仍然保留在精米中(约80%)。相关研究发表在 Energy & Environmental Science上。

(7)钙钛矿氧化物界面体系中氧八面体扭转模式改变对调制界面磁性的作用研究

合肥微尺度物质科学国家实验室和合肥物质科学技术中心翟晓芳副研究员在复杂氧化物界面性质调控方面的工作取得重要进展,首次从实验上揭示了钙钛矿氧化物界面体系中氧八面体扭转模式改变对调制界面磁性的重要作用。该研究成果发表在 Nature Communications上。

|

| 稻米不同部位汞等元素的分布(左)和米糠中 Hg 与几种标样中 Hg 的K边XANES 谱对比图。 |

(8)离子液体水凝胶合成多级孔载体负载的纳米催化材料研究

中科院化学所胶体、界面与化学热力学实验室韩布兴研究组与中科院高能物理所北京同步辐射装置1W2A-小角散射实验站合作,通过直接观察、电导率测量和小角散射实验技术(SAXS)研究发现,无机盐可以诱导离子液体形成热力学稳定的水凝胶,并且可以制备多孔离子液体水凝胶。在此基础上,他们提出了利用离子液体多孔水凝胶作为载体一步合成负载型金属纳米催化材料的方法。相关成果发表在 Journal of the American Chemical Society上。

(9)锂离子电池负极材料超均匀的 SnOx/C纳米杂化物研究

南京理工大学化学与材料科学学院周小四博士通过结合静电纺丝和碳热还原法制备出一维超均匀的 SnOx /C纳米杂化物,在锂离子电池负极材料研究方面取得新进展,相关结果发表在 Advanced Materials上。利用北京同步辐射装置4B7A-中能实验站和 4B7B-软 X射线实验站的 XANES技术,结合 XPS、SIMS、XRD、SEM、TEM、STEM、 EDX等多种分析手段,对所制备纳米杂化物进行了分析,结果表明,纳米杂化物中的 SnOx与碳纤维载体之间存在很强的作用力,从而有效地束缚 SnOx 。

领导关怀 习近平在中科院高能物理所考察工作2013年 7月 17日,中共中央总书记、国家主席、 中央军委主席习近平来到中科院西郊科教园区,考察了高能物理所。习近平走进实验区 3号厅,考察我国第一个大科学装置 BEPC。在高能物理所所长王贻芳的介绍下,他仔细察看了 BEPC加速器模型、储存环、北京谱仪控制室、同步辐射大厅等,了解高能所在粒子物理、先进加速器技术、先进射线技术领域、 高能物理、科研平台建设的发展成就和建设世界级科研中心的计划,不时同科研人员交流。习近平对高能所近几年来取得的成绩给予了高度评价,他强调,科技兴则民族兴,科技强则国家强,要结合实际,坚持运用我国科技事业发展经验,积极回应经济社会发展对科技发展提出的新要求,深化科技体制改革,增强科技创新活力,集中力量推进科技创新,真正把创新驱动发展战略落到实处。

|

| 2013年7月17日,习近平总书记在中科院高能物理所考察工作 |

20132013年 2月16日,中共中央政治局委员、国务委员刘延东来到中科院高能物理所,看望春节期间坚守在 BEPC II工程岗位上值班的科研人员,并向全国科技工作者致以新春问候。刘延东在中科院院长白春礼的陪同下,来到 BEPC国家实验室工作区域,详细了解 BEPC的运行状况,仔细询问科研人员的工作和生活情况,对 BEPC春节期间照常运转并取得一批科学数据表示赞许。她希望高能物理所继续保持在粒子物理方面的优势地位,建成国际一流的高能物理研究中心。

|

| 2013年2月16日,刘延东国务委员慰问高能所春节期间坚守岗位的科研人员 |