磁场对于磁矩有作用力是自然科学的一个常识。电子的自旋或轨道运动形成磁矩,因而电子都受到磁场的直接作用力。通过对磁矩的强烈作用(强磁场)而改变物质内部的电子分布结构,不仅能够改变物质的特性,而且产生的磁共振等效应可以用于实验测量,也就是说,强磁场不仅是极端实验条件,而且是实验测量的重要手段。强磁场与极低温、超高压一样,被列为现代科学实验最重要的极端条件之一,为物理、化学、材料和生物等学科研究提供了新途径,对于发现和认识新现象、揭示新规律具有重要作用,如:

发现新现象。强磁场能够非常有效地诱导自旋、轨道有序,并改变电子能态和原子、分子间的相互作用,使之出现全新的物质状态,呈现多种多样新的物理、化学现象和效应。如磁场诱导的电子结晶点阵即Wigner固体;磁场诱导的绝缘体向金属转变并具超导电性。最典型的例子,就是在强磁场条件下发现的量子霍尔效应和分数量子霍尔效应。

认识新现象。强磁场可以抑制一些因素,凸显一些效应,易于直接了解物理实质。最典型的例子,如对高温超导体正常态反常行为的认识。铜氧化物高温超导体在Tc以上温区的面内电阻ρab的线性行为及其与面外电阻ρc的半导体行为的共存常常被作为非费米液体的证据。这两种相反的电阻温度关系是否可以扩展到远离Tc的低温区,并作为一种正常态基态性质是一个不清楚的问题。一个最直接的方法是用磁场来抑制其超导电性进行Tc以下温区的正常态性质的研究。但是该类超导体上临界场很高,因此需要强磁场实验条件。事实上,2001年Hill等人正是通过用强磁场抑制电子型氧化物超导体(Pr,Ce)CuO(Tc=20K)的超导电性,测量了极低温下正常态的输运特性,获得了高温超导体正常态非费米液体行为的一个直接证据。

|

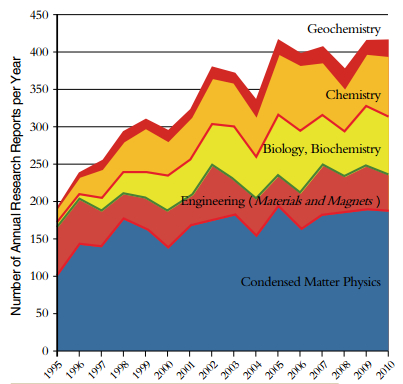

| 美国强磁场实验室利用强磁场条件在1995—2010年在各领域发表的研究论文数 |

探索和制备新材料。强磁场下的材料研究作为一门新兴的交叉学科已经引起了国际上的广泛重视。例如强磁场下金属凝固过程中,晶粒将发生转动,进而融合,形成类似单晶的组织,此外,对凝固的成核过程也产生显著的影响,起到细化晶粒的作用;在纳米材料制备领域中,纳米材料形状和性能的控制是非常关键的问题,而利用强磁场巨大的磁场作用,有可能控制纳米材料的成核过程,可以控制纳米颗粒朝某一优先方向生长,从而获得高度各向异性的纳米材料。

开发新器件和新功能元件、催化出新的重大应用技术。强磁场是研究多层或低维半导体材料中电学输运性质的强大工具,它可以更好地得到半导体的电子结构信息,在此基础上开发出新型半导体器件和功能元件。Grenoble强磁场实验室发现的量子霍尔效应就引起了高精密度测量的长足发展,目前量子霍尔电阻已作为国际单位中的标准电阻值。此外,强磁场还可催化出新的重大应用技术,如强磁场作用下的电磁冶金技术、化学反应合成等,特别是目前在化学和生物医学领域得到广泛应用的结构解析和非侵入性成像的核磁共振技术,相关的科学研究成果已经获得多项诺贝尔奖。

据统计,国际上强磁场相关的研究成果先后获得了19项诺贝尔奖,其中1项生理学或医学奖,5项化学奖,13项物理学奖。在推动技术发展方面强磁场也能发挥重要作用,如在特殊冶金、化学合成、功能材料、生物技术、医疗技术及新型药物等技术研究方面,国际上也已获得许多发明成果并得到广泛应用。美国国家强磁场实验室拥有当前世界上最大规模的强磁场实验装置,也是在强磁场条件下科学研究产出最丰富的研究机构之一,左图列出了该实验室从1995年到2010年发表的研究论文。

20世纪上半叶是国际强磁场发展初期;20世纪60代年美国麻省理工学院建立了世界上第一个高场磁体实验室,成为强磁场发展的第一台阶;20世纪末美国和日本建立了新的更高场的强磁场实验室,以及法国格勒诺布尔强磁场实验室和荷兰奈梅亨强磁场实验室的电源功率升级改造,作为强磁场发展的第二台阶。

早在1964年我国就计划在陕西汉中建立强磁场实验室,后因故未能实施。1992年,中科院等离子体所建成了20T稳态强磁场实验装置,使我国成为当时世界上为数不多的拥有20T稳态强磁场装置的国家。但之后未能抓住机遇进一步发展强磁场技术和实验条件,使得我国与国际先进水平的差距越来越大。

2007年1月25日,国家发改委正式批复由中科院和教育部联合申报的国家重大科技基础设施——强磁场实验装置(HMFF)建设项目,同意将此项目列入国家高技术产业发展项目计划。其中稳态强磁场实验装置(SHMFF)由中科院合肥物质科学院承建,建设周期5年,目标是建成具有国际先进水平、可为众多学科领域的科学研究提供强磁场极端实验环境和实验手段的大型综合科学实验装置。项目建成后,将成为与美、法、荷、日并列的世界五大稳态强磁场实验装置之一,对于提升我国相关前沿学科的基础研究水平、带动相关新兴高技术产业的发展具有重要意义。

SHMFF包括:(1)具有不同技术性能的10台SHMFF,其中包括1台混合磁体、5台水冷磁体和4台超导磁体;(2)支撑上述装置运行所需的技术装备,包括28MW高稳定度直流电源、去离子水冷却系统、氦低温系统和中央控制系统;(3)依托磁体装置开展各类科学实验需要的实验系统,包括输运测量、磁性测量、磁光测量、凝聚态核磁共振、高场电子顺磁共振、高场下扫描隧道显微镜、高场下特殊材料制备,以及极低温实验系统、超高压实验系统;还包括强磁场下的组合显微镜实验测量系统、生物核磁共振系统,以及大型动物磁共振成像实验系统。SHMFF磁体、系统构成如下图所示。

|

| SHMFF磁体、系统构成图 |

为使我国重大科技基础设施尽早发挥效益,SHMFF于2010年10月进入"边建设、边运行"阶段,已建成的部分磁体和实验系统陆续投入运行。目前,已建成了8台磁场强度分别为20T-39T的稳态磁体装置,其中包括:5台高功率水冷磁体装置;3台超导磁体装置及其配套的先进实验测量系统。目前,除最高稳态磁场强度预计超过43T(孔径32mm)的混合磁体外,其余的磁体和系统均已完成建设任务。

我国独立自主研制的稳态强磁场磁体创造了多项世界先进水平: 磁体孔径分别为32mm、50mm的水冷磁体创造世界同类装置最高稳态磁场纪录:水冷磁体WM4(孔径32mm)在输入10MW功率下获得了27.5T的磁场强度;水冷磁体WM5(孔径50mm)在输入24MW电源功率下,获得35T的磁场强度;水冷磁体WM1(孔径32mm),在输入25.2MW电源功率下,获得38.5T的磁场强度;首创了工作于20T磁场条件下的由原子力显微镜、磁力显微镜、扫描隧道显微镜组成的组合显微测量系统;建成了亚太地区唯一、国际先进的配有高洁净度动物实验室的9.4T/Φ40cm的大型动物磁共振成像实验平台。根据实际需要,还建成了多个先进的实验测量系统,如强磁场凝聚态核磁共振测量系统、固体核磁共振谱仪、氢氘交换高分辨率生物质谱仪、变温X射线衍射仪、药物高通量筛选系统等。此外,在研制强磁场装置的过程中也发展了关键技术能力,如建成了国内迄今唯一的大型铌锡超导磁体热处理系统,建成了微纳样品加工与表征平台等。

SHMFF磁体参数如右表所示。

SHMFF属于国家重大科技基础设施公共实验平台,中科院强磁场科学中心在SHMFF运行管理方面遵循国家重大科技基础设施"高效运行、开放共享的原则,全面向国内外用户开放,SHMFF自2010年投入运行以来,已为超过1000个课题提供了实验服务。截至2014年年底,依托SHMFF用户共发表文章444篇,其中SCI收录论文387篇。

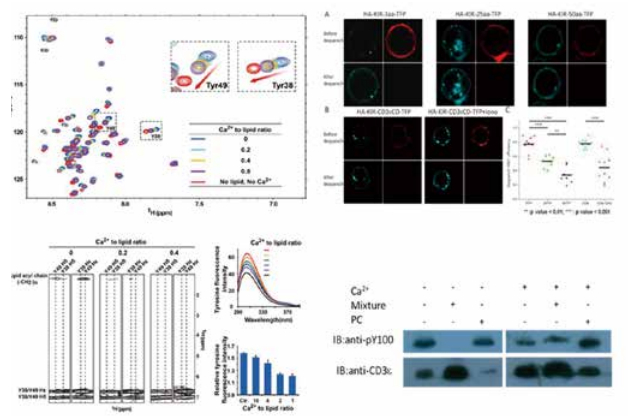

依托SHMFF取得的重要研究成果(1)中科院上海生科院生物化学与细胞生物学所许琛琦研究组和中科院强磁场科学中心王俊峰研究组发现了人体免疫系统工作新机制,首次证明钙离子能够通过改变磷脂分子的电荷属性,帮助T淋巴细胞(简称"T细胞")活化,提高T细胞对外来抗原的敏感性,从而帮助机体清除病原体(右图)。该研究成果发表在Nature上。

|

| 钙离子导致酪氨酸信号模体从细胞质膜上解离下来,促进其磷酸化位点磷酸化 |

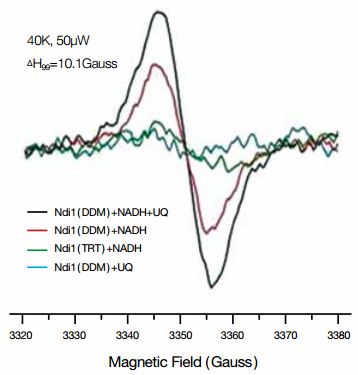

(2)清华大学生命学院杨茂君研究组和中科院强磁场科学中心田长麟研究组利用SHMFF850MHz核磁共振谱仪(NMR)进行研究工作,首次报道了二型NADH-泛醌氧化还原酶Ndi1的晶体结构,并对其生理功能和工作机制进行了详细的研究(下图)。相关结果发表在Nature上。

|

| 不同处理Ndi1样品的ESR |

|

| 饱和功率实验支持有两种半醌自由基参与信号 |

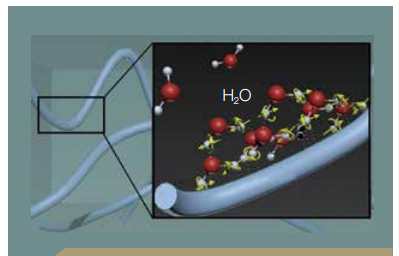

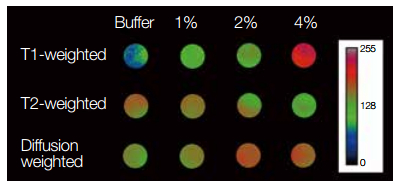

(3)中科大梁高林教授课题组和中科院强磁场科学中心钟凯研究员课题组利用SHMFF 9.4T磁共振成像系统(MRI)研究了酶促成胶的过程,揭示了纳米纤维网络的密度如何反映水凝胶封装的水分子的弛豫特点,即随着凝胶浓度变大,弹性加大,凝胶孔径大小降低,会造成质子弛豫速率的增加,从而为潜在的研究纤维积聚的活体疾病提供新方法(下图)。相关研究成果发表在Analytical Chemistry杂志上。

|

| 超分子水凝胶中的纳米纤维影响周围水分子上的质子的弛豫 |

|

| 9.4T下不同浓度水凝胶样品的T1,T2和扩散加权磁共振成像 |

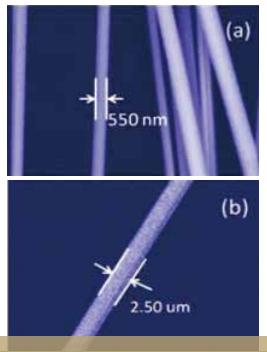

(4)中科院强磁场科学中心张裕恒院士和张昌锦研究员课题组利用SHMFF的综合物性测试系统(PPMS),对该课题组新发现的Nb2PdxS5-y超导纤维的上临界磁场和在强磁场下的临界电流密度进行了深入研究(下图),相关结果发表在Journal of the American Chemical Society上。

|

| 典型的Nb2PdxS5-y纤维样品的扫描电镜形貌 |

|

| Nb2Pd0.963S4.967样品的电阻率随温度变化曲线,插图是该样品在零场和加场冷却下的磁化率随温度变化曲线 |

(5)中科院强磁场科学中心田明亮研究员课题组利用SHMFF提供的实验条件,在金属铋纳米带研究中,取得了突破性的进展。研究人员在超薄的单晶铋纳米带中观察到具有典型二维特征的Shubnikovde Haas(SdH)量子振荡行为,同时低磁场各向异性磁电阻结果确认了薄样品中的量子输运行为来源于二维表面态。实验结果首次清晰地给出了Bi薄纳米带中不仅存在二维金属表面态且该金属表面态有可能是受拓扑保护的(下图)。相关研究结果发表在ACS Nano上。

|

| 左:单晶铋纳米带TEM图像;右:单根薄纳米带(~40nm)在强磁场下的量子振荡行为 |

中科院强磁场科学中心未来将依托SHMFF重点建设和发展以下方面:

(1)随着国际上强磁场技术和科学研究的发展,用户对强磁场实验条件提出了更高的要求,为此,中科院强磁场科学中心未来将进一步发展稳态强磁场实验技术,如发展高场水冷磁体技术、大尺寸高场超导磁体技术、高稳定度大功率直流电源技术等,提升SHMFF参数,持续保持国际先进性。

(2)随着科学研究的逐步深入和经济生产的飞速发展,人们对强磁场下的测量手段提出了越来越高的要求,特别是对于强磁场下出现的科学问题,许多现有的测量技术、方法已不能满足人们日益增长的需求。因此,中科院强磁场科学中心未来将依托强磁场装置进一步发展强磁场下的测量新技术、新方法,如强磁场下的组合显微技术、强磁场下的凝聚态核磁共振技术和高场高频电子磁共振技术以及超快光学探测技术等。

(3)依托SHMFF开展综合交叉前沿研究,在超导物理、介观系统中的拓扑量子现象及新效应、强关联自旋电子材料、新型功能材料生长与化学合成,针对重大疾病的生物机理、病理及药理学、生物学效应、高场脑功能成像等方面实现突破,取得重大原创性科研成果。

(4)培养具有专业化技术支撑和运行服务队伍,不断完善开放共享机制,提供开放共享、运行高效、用户满意的运行服务,推动我国强磁场下科学研究工作的发展,实现重大科技突破,为建设国家强磁场科学中心奠定基础。