X射线能"拍摄"人体的医学影像,而在材料学、化学、生命科学、医药等领域,科学家们更希望有一种高亮度的"中子源",能像X射线一样拍摄到材料的微观结构。散裂中子源就是一个利用中子来探知微观世界的工具。

中子和X射线都是人类探知物质微观结构的有力手段,自查德威克1932年发现中子后,中子及中子散射的应用进一步加深了人们对物质微观结构的认识。由于中子不带电、具有磁矩、穿透性强,能分辨轻元素、同位素和近邻元素,以及具有非破坏性,使得中子散射成为研究物质结构和动力学性质的理想探针之一,是多学科研究中探测物质微观结构和原子运动的强有力手段。当一束中子入射到所研究的对象上时,与研究材料中的原子核或磁矩发生相互作用,被散射出来,通过测量散射出来的中子能量和动量的变化,可以获取在原子、分子尺度上各种物质的微观结构和运动规律,告诉人们原子、分子在哪里,原子、分子在做什么,这种研究手段就叫中子散射技术。

|

| 用中子散射技术“拍摄”DNA分子的形状和结构 |

同步辐射产生的高亮度X射线,主要与原子外围的电子云发生相互作用,从而探知物质的微观信息;而中子是电中性的,它与电子云基本不发生相互作用,主要与物质中的原子核相互作用。因此,作为探测微观结构的两种主要探针,同步辐射和中子散射看到的正好是物质的两个不同方面。这种互补优势,已经被许多学科用来准确地研究物质中原子的位置、排列、运动和相互作用等。

高通量的中子源包括反应堆中子源和散裂中子源。核反应堆是一种稳定连续的中子源,在中子科学研究中发挥了巨大的作用。通常使用235U作为核燃料,每次核裂变产生一个有效中子,释放180MeV的热量。堆芯中如此大量的热量必须及时有效地带出,才能保证反应堆正常运行。正是由于堆芯散热条件的限制,反应堆中子通量在20世纪六七十年代就达到了饱和。随着科技的进步,相应的研究体系如薄膜、纳米团簇、生物大分子和蛋白质等,尺度分布更大、获得数量在克量级的样品更为困难。因此,小样品的快速、高分辨的中子散射测量迫切需要新一代通量更高、波段更宽的中子源,散裂中子源应运而生。脉冲散裂中子源突破了反应堆中子源的中子通量上限,因而快速向前发展。散裂中子源是由加速器提供的高能质子轰击重金属靶而产生中子的大科学装置,通过原子的核内级联和核外级联等复杂的核反应,每个高能质子可产生20-40个中子。它与反应堆中子源两者各具特色,相互补充,为我国中子科学的发展贡献力量。

进入21世纪,美、日、欧等发达国家开始认识到能提供更高中子通量和中子利用效率的散裂中子源在现代科学技术中的重要地位,相继提出建设束流功率为兆瓦量级的散裂源。世界上正在运行的脉冲式散裂中子源主要有英国的ISIS、美国的SNS和日本的J-PARC。

英国卢瑟福实验室的散裂中子源ISIS可产生通量为8×1015cm-2s-1的脉冲中子,其脉冲中子通量已高出通量最高的反应堆近一个量级。通过升级改造,ISIS目前正将质子加速器束流功率从160kW提高至240kW,其第二靶站也已于2009年建成运行。

在美国,以橡树岭国家实验室为主的能源部六大国家实验室携手合建了一台设计束流功率为1.4MW的散裂中子源SNS,它提供的脉冲中子通量高达1017cm-2s-1,项目总投资高达14亿美元。

在日本,原子能研究所与高能加速器研究机构合建了强流质子加速器研究联合装置J-PARC,工程总投资约18亿美元,其中一台3GeV的快循环同步加速器将提供设计束流功率为1MW的质子束流用于驱动散裂中子源。

中国散裂中子源(CSNS)将成为发展中国家的第一台散裂中子源,跻身世界四大脉冲散裂中子源行列,从而大幅提升中国基础研究和高技术的水平,缩短中国与世界前沿30年的差距。

建设内容CSNS项目主要建设1台80MeV负氢离子直线加速器、1台1.6GeV快循环质子同步加速器、2条束流输运线、1个靶站、3台中子谱仪及相应的配套设施和土建工程。

CSNS系统构成示意图如下。离子源产生的负氢离子束流,通过射频四极加速器(RFQ)聚束和加速后,由漂移管直线加速器(DTL)将束流能量进一步提高至80MeV,负氢离子经剥离后注入到快循环同步加速器(RCS)中,使束流能量最终达到1.6GeV。从RCS引出的高能质子束流经传输线打向钨靶,在靶上产生的散裂中子经慢化,再通过中子导管引向谱仪,供用户开展实验研究。

|

| 中国散裂中子源系统构成 |

CSNS总体设计指标如下:

打靶质子束流功率:100kW;

脉冲重复频率:25Hz;

每脉冲质子数:1.56×1013;

质子束动能:1.6GeV;

中子效率:每个质子、每单位立体角弧度0.1°;

三台谱仪:分别为通用粉末衍射仪、小角散射仪和多功能反射仪。

CSNS总体设计方案与性能指标具有国际先进水平。考虑到中国目前的经济、技术基础,加速器采用低能直线加速器后接高能快循环同步加速器的方案,可节省投资、易于升级;脉冲重复频率定为25Hz,可大幅提高长波中子及每个脉冲内中子的通量;谱仪设计采用国际先进技术成果,可提高中子利用效率和谱仪分辨率。

CSNS尽量采用成熟技术,保证装置运行可靠性,并尽量提高设备国产率,降低造价。

CSNS的建设涉及大量先进技术,有些关键技术在国内将是首次应用。在中科院和广东省的支持下,2006年起即开展了一系列关键技术的预制研究工作,并取得了重要进展。在国家"973"计划的支持下,中科院高能物理所建成了我国首台强流质子RFQ加速器,其束流指标高于CSNS的需求。

CSNS的科学目标是建成世界一流的大型中子散射多学科研究平台,使其与我国已建成的同步辐射光源和先进反应堆等设施互相配合、优势互补,为生命科学、材料科学、化学、物理学等领域的基础研究和高新技术开发提供强有力的研究手段,促进我国在重要前沿研究领域实现新突破,为多学科在国际上取得一流的创新性成果提供重要的技术条件保障。项目的工程目标是使散裂中子源的脉冲中子通量等技术指标达到世界一流水平,满足我国多学科领域对中子散射的迫切需求,成为体现和适应我国科技发展水平、为众多科学领域研究服务的大型装置。

此外,CSNS是一台大型射线装置,产生的辐射主要是瞬发性的,只要加速器一停机,辐射场随即消失,同时也不再引起空气、冷却水以及土壤的活化。CSNS建在地下5米的隧道内,周围用很厚的钢筋混凝土墙屏蔽辐射。在屏蔽外,辐射剂量水平远低于天然宇宙线产生的照射,大约相当于宇宙射线对人体产生剂量的1/10。

CSNS项目于2011年9月正式开工建设,建设周期为6年半。2013、2014年是土建工程的攻坚之年。在中科院高能物理所、东莞市城建工程管理局、广东省建筑设计研究院、广东建工集团等各参建方的共同努力下,CSNS项目克服了种种不利因素和困难,目前主装置区土建工程已完成总工程量的80%,工程质量可控,无安全事故。主装置区直线隧道和设备楼已完成,RCS隧道和设备楼、靶站谱仪大厅等建筑物正在施工,并计划于2015年内基本完成剩余土建工程。

2014年CSNS非标设备的批量生产紧锣密鼓地进行。10月15日,CSNS加速器首台设备--负氢离子源进入隧道安装,标志着CSNS项目进入非标设备安装阶段。目前加速器设备在直线隧道和设备楼内的安装工作按计划进行,热室、基板、密封筒等靶站设备也已安装就位。

|

| 2014年10月15日,散裂中子源加速器首台设备——负氢离子源进入隧道安装 |

散裂中子源像一台超级显微镜,能为众多前沿学科提供一个功能强大的综合性研究平台,它筑巢引凤,让国内外用户在这个平台上开展各种研究。有研究预计,全世界海底可燃冰可供全人类使用3000年,而高压、低温下中子散射实验可研究可燃冰性能及形成机制。中国已在南海发现可燃冰发育区,可燃冰的开发利用可能成为中国一种新型清洁能源。根据国家发改委的研究报告,中国未来10年将加大可燃冰勘探研究的投资。散裂中子源高压下的中子衍射技术可用来研究可燃气体甲烷水合物的形成机制和稳定条件,其研究成果将为安全、高效地开采和利用可燃冰提供科学依据。

|

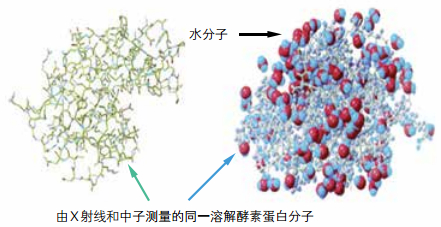

| 利用散裂中子源可探测到与溶解酵素蛋白分子结合的水分子位置(图中红色和蓝色结合体),而利用同步辐射X射线可测定同一蛋白分子的晶体结构 |

|

| 中子衍射测量飞机涡轮的叶片与轮盘的焊接应力 |

我国正在开展加速器驱动洁净核能系统(ADS)的研究,为我国未来裂变核能的可持续发展开辟了新的技术路线。它将有效解决我国核能发展中核燃料不足和核废料处理的瓶颈问题。散裂中子源项目与ADS在加速器与靶技术方面相通,可视为ADS研发的一个发展阶段。散裂中子源的建设将促进ADS核心技术的发展,提高系统集成的能力。

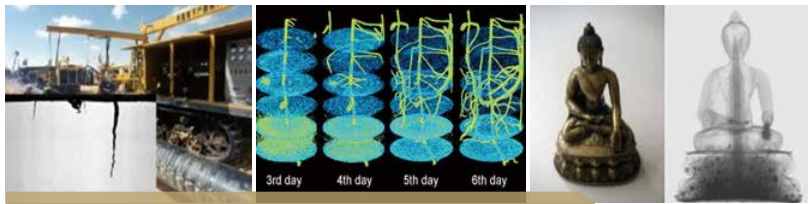

CSNS科研应用潜力巨大,除深海可燃冰和洁净核能系统以外,还可应用于蛋白结合与膜蛋白通道和功能的中子衍射研究、石油输油管线裂纹成因研究、中子照相研究大豆根系生长、中子照相研究文物的制造工艺、飞机涡轮叶片与轮盘焊接应力的中子衍射测量、航天器件辐照效应的地面模拟试验研究、肿瘤的放射性治疗研究等。

根据国内用户调查,目前已确定的首批用户包括中科院下属9个研究所的70多个研究组,以及22所大学和中国原子能科学研究院、中国工程物理研究院等研究机构的30多个研究组。除上述基础研究和应用基础研究外,中子散射在工程和工业方面的应用需求也非常大。我国在凝聚态物理、化学、材料、生物科学、聚合物和软物质、地球科学、机械加工工业、核物理、质子成像和医学应用等领域内拥有较强的研究队伍和较好的研究基础,其都将是CSNS的潜在用户。

|

| 左:中子衍射研究石油输油管线裂纹成因;中:大豆根系生长;右:研究文物的制造工艺 |